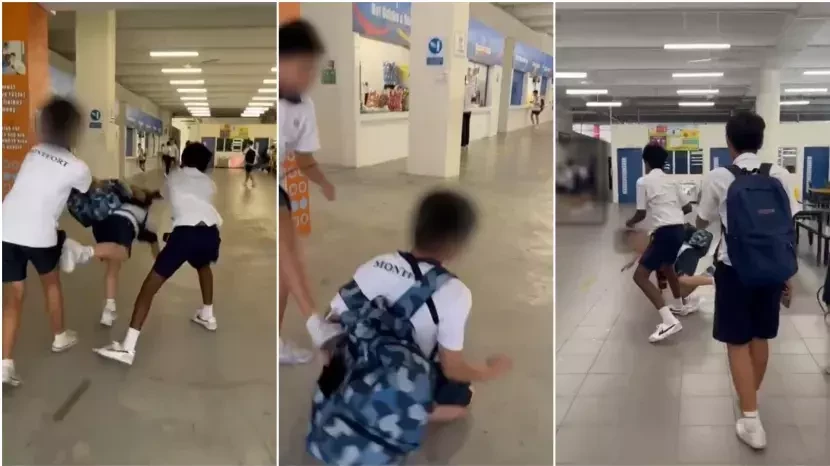

2025年2月22日,一段發生在新加坡蒙福中學的霸凌視頻在社交媒體上瘋傳。

視頻中,一名身穿校服的男生被多名同學圍堵在樓梯間,遭受長達近5分鐘的毆打與辱罵。

施暴者拳腳相加,並以污言穢語進行羞辱,而受害者始終無助地試圖掙脫。

這一畫面迅速點燃公眾怒火,也讓這所歷史悠久的學校陷入風波。

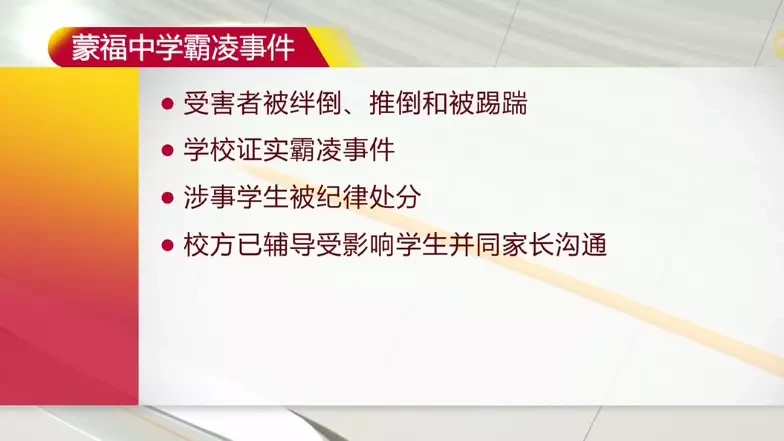

事件發酵一周後,校方於3月1日公布調查結果,宣布對涉事學生實施停學、心理干預及社區服務等處罰,並承諾強化反霸凌機制。

然而,這起事件不僅暴露了校園暴力的隱秘角落,也引發了社會對新加坡教育體系應對能力的深刻反思。

事件經過與調查結果

根據校方調查,事件發生在午休時間的教學樓三樓樓梯間。

施暴者為兩名中三(相當於初三)年級學生,因長期對受害者的「性格軟弱」不滿,多次通過肢體暴力與語言威脅實施欺凌。

2月22日的衝突起因是受害者拒絕代寫作業,施暴者遂糾集同伴實施報復。

監控錄像顯示,受害者曾試圖逃離但被強行拽回,過程中有教師經過卻未干預。

這一細節引發家長對學校監管疏漏的質疑。

校方最終依據《學生行為準則》,對主犯處以停學3個月、強制參與反霸凌工作坊,並完成80小時社區服務;從犯則停學1個月。

此外,所有涉事學生及其家屬需接受心理輔導,校方還成立專項小組複查過去兩年的霸凌投訴記錄。

社會反響與爭議焦點儘管校方迅速回應,但公眾對處理結果的質疑聲持續高漲。

然而,輿論普遍認為處罰力度不足。

「

教育部長陳振聲在國會質詢中表示:「紀律處分不是終點,須從根源切斷暴力鏈條。」

新加坡兒童保護聯盟指出:「停學可能讓施暴者脫離監管,反而加劇其反社會傾向。」

2022年曾發生一起停車場圍毆案,涉事學生僅受短期紀律處分,後續仍再犯,表明現行措施或未能有效遏制暴力行為。

01 霸凌現象的深層原因剖析

社交媒體放大暴力文化施暴者在毆打過程中多次面向鏡頭挑釁,顯然受到網絡暴力視頻的「表演性」影響。

2024年研究顯示,青少年接觸網絡霸凌內容後,模仿機率增加47%。

儘管新加坡教育部要求學校監測學生社交媒體,但匿名平台的泛濫使監管形同虛設。

跨文化衝突的暗流蒙福中學作為知名國際生接收校,此次受害者恰為中國留學生。

2022年研究已警示,本地生與外籍生的文化摩擦可能升級為排外性霸凌。

涉事學生聊天記錄顯示,施暴者曾嘲諷受害者「口音怪異」,凸顯跨文化適應機制的缺失。

「旁觀者效應」的致命沉默監控畫面顯示,事發時有3名學生路過卻未制止或報告。

這與2023年印尼研究結論一致:70%的校園霸凌因旁觀者沉默而惡化。

蒙福中學的心理輔導記錄表明,學生普遍存在「怕被報復」的恐懼心理,導致反霸凌教育流於形式。

02 破局與困境

新加坡的應對機制

法律與校規的雙重威懾新加坡《兒童與青少年法》明確將霸凌列為刑事犯罪,最高可判2年監禁。

學校則通過《行為準則》細化處罰,如蒙福中學要求所有學生簽署「零霸凌承諾書」。

然而,在司法實踐中,未成年施暴者多被移交學校處理,刑法威懾力有限。

心理干預的「全鏈條」覆蓋蒙福中學的整改方案包括:

全員篩查:每學期進行心理評估,識別高風險學生。

情境培訓:通過角色扮演,教授學生應對衝突的技巧。

家長工作坊:指導家庭溝通策略,切斷暴力代際傳遞。

技術賦能的監管革新借鑑中國經驗,校方計劃在監控盲區加裝AI行為識別系統,實時捕捉推搡、追逐等異常動作。

此外,推出匿名舉報APP,破解「告密恥辱」的心理障礙。

象牙塔的重建之路蒙福中學事件是一面稜鏡,折射出新加坡校園安全的成就與裂痕。

這個以「紀律森嚴」著稱的教育體系,正面臨數字化時代暴力新形態的嚴峻挑戰。

對於留學生家庭而言,這起事件並非否定新加坡教育的警示牌,而是全社會攜手織密保護網的動員令。

唯有讓正義的速度超越暴力的蔓延,才能守護每一顆跨越山海求學的赤子之心。