刚来新加坡的时候,小贩中心对我来说,是一道可以忽略不计的风景线。

它既不如星耀樟宜的瀑布震撼,也没有金沙酒店的科幻轮廓,更比不上滨海湾花园那些夜晚会发光的灯树,或是城市森林般的高楼中庭那般容易进入旅人的镜头。它太“接地气”了——塑料桌椅、食物混合的油烟味、等餐时的湿热空气与脚步匆匆的人群。

后来,在我还没安顿好、锅碗瓢盆还漂在海上的那些日子,小贩中心成了我的食堂。商场餐饮不便宜,而小贩摊上的饭,热气腾腾、价格公道、总有一口可以安抚未定下来的心。

再后来,我才慢慢意识到,小贩中心的存在,并不只是“便宜”那么简单。它让一个城市的底层,也可以活得有尊严;它让移民、新住民、老一辈人,都能在一张桌子上平等地吃饭;它甚至,是新加坡人的一种身份认同。

当我发现“hawker culture”竟然被列入了联合国非物质文化遗产名录,许多纪录片、学者文章将其当作国家“国民性的缩影”来讲述,我开始认真对待这个原本被我视为“日常便利”的存在。

于是,我查阅了许多文字、影音资料,也参加了一些关于小贩文化的讲座,今天这篇文章,是我试图梳理小贩文化为何可以申遗成功的笔记,也是一次重新理解城市的练习。

一、小贩文化的起源:殖民地街头的生计选择

新加坡的小贩文化最早可追溯到19世纪的殖民地时期。大批“下南洋”的华人和印度劳工,由于缺乏土地、资本或正式工作机会,转而以街头叫卖维生。

有“挑着扁担、挂着箩筐”的流动小贩(Itinerant Hawkers),走街串巷叫卖;

(图片来自新加坡国家档案馆)

也有“占街设摊、固定点售卖”的摊贩(Stall Hawkers),在街头、庙前或码头附近落脚。

(图片来自新加坡国家档案馆)

彼时,这些小贩大多非法经营、卫生条件差,被英殖民当局视为“urban disorder”,甚至被冠以“Chinese problem”的标签。但由于提供了工人阶层所需的廉价食物,他们也获得了民间的广泛支持。

在新加坡还未成为今日的花园城市之前,小贩曾是街头的“治理难题”。

1950年代,街头两旁布满摊贩:小贩们占道经营,污水横流,垃圾堆积。碗筷泡在同一个桶里,油锅没有换过,塑料棚下挤着人们的生计与一日三餐。

在这份1957年的《Singapore Free Press》报纸上,甚至用惊悚标题写道:“30,500个潜在杀手”来形容当时的小贩。

二、然而,没人能否定它的“必要性”:它是问题,也是答案

小贩存在的根本原因,从来不是“美食”,而是“活着”。

根据1950年的调查,26%的小贩是因为“找不到其他工作”才摆摊。战争后的经济复苏还未触及最底层,失业者、老年人、独居妇女、体弱者,他们无力承担租金和雇员,只能走上街头。一张木板,两口锅,就成了谋生的全部。

与此同时,小贩摊提供的,是城市中最廉价的食物。今天我们所熟知的鱼丸面、炒粿条、椰浆饭,原本就是给工人吃的饭,是最务实的热量与成本计算。

它从来都不是为了“吃得好”,而是为了“吃得起”。

这是一种“被需要却不被欢迎”的存在,也是一座移民城市最早的共生机制。

三、改革:制度如何接住这些“合法而不合规”的生活?

新加坡政府没有“清场”,而是花了近四十年,逐步引导他们“转正”:

时间 关键措施

1966 全面执照化

1967 推行《小贩守则》与清洁法

1970 建设有盖小贩中心

1987 最后一批街头摊贩搬入中心

(图片来自新加坡国家档案馆,1971年开始建的第一座小贩中心,位于新加坡的Boat Quay,照片拍摄于1976年,当时有80个固定摊位小贩)

改革的核心不是为了“美观”,而是为了更好地让它“活着”——

摊位只发给真正有“社会需要”的人(年长者、靠政府补助生活的人),租金控制在数百元;公共设施统一清洁;摊位布局在邻里组屋区的中心,像心脏一样泵动着社区的日常节奏。

它成了一种城市对弱者的保护,也是一种制度下的体面保障。

我会在一些社交媒体或者新闻报道里看到有一些发布的乐龄(新加坡对年长者的称号)人士在小贩中心吃饭的视频,文字会描述他们也许1分钟的路,他们需要颤颤巍巍走十分钟,但是几乎每天都吃一碗4新币的鱼丸面,满满一碗鱼丸汤,还有一碗撒着猪油渣的拌面,乐龄人士会在视频里说,几十年了不涨价,所以每天都来。他们也会问摊主,你不要涨价好不好,你不涨价我还是每天都来。

你可能会好奇,为何小贩中心的鱼丸面、炒粿条在这里几十年不过涨几毛钱?

答案就在运营成本背后,是政府政策撑起的“城市良心”。

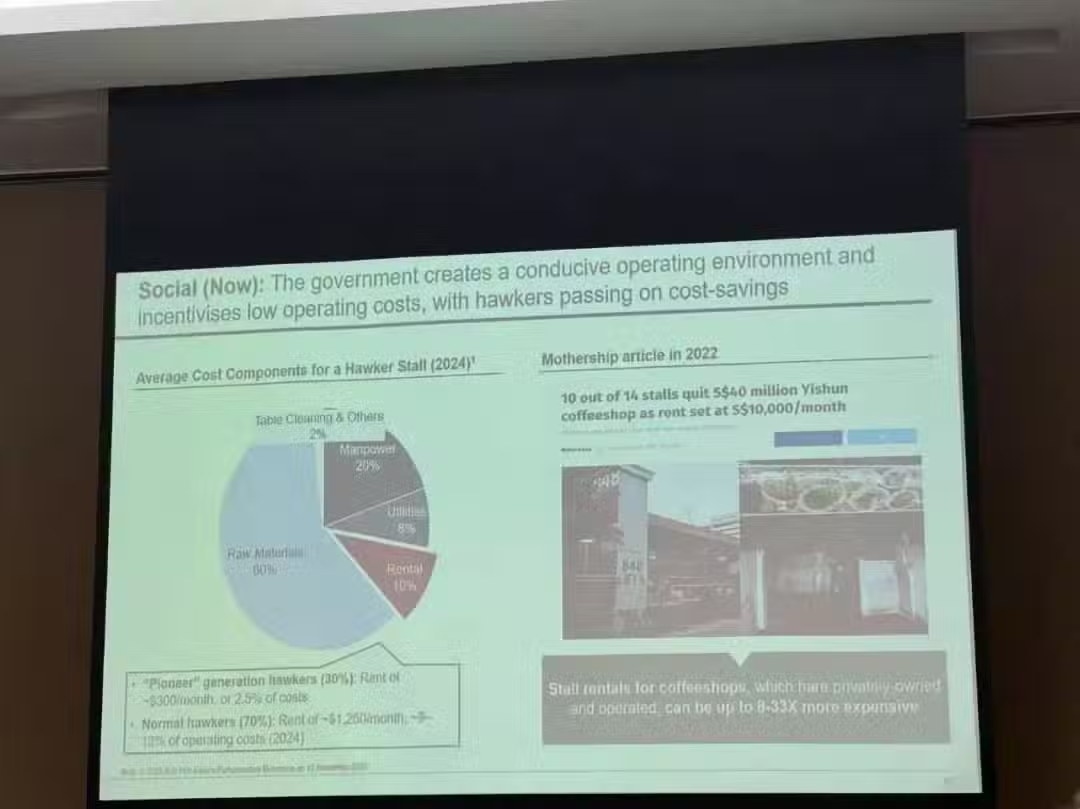

(图片来自新加坡国家图书馆的讲座《The story and evolution of Singapore's hawker culture through different lenses》)

通过这张图我们看到:大部分的小贩最大头的成本实际在食物的原材了上,占了60%,而一般我们认为的租金是大头,在这里的占比反而出乎意料地低。

“先驱一代”小贩的摊位租金,平均仅需300新币/月,而普通小贩也仅需要1250新/月,这个组金成本无疑相当地良心了,与商场里或者私人咖啡店的万元月租金相比,形成了鲜明的对比。

另外,政府还提供复杂补贴系统,水电费减免、原材料采购支持、清洁服务集中管理等,最大程度地降低了运营成本。

无形间,通过这些“结构性优惠”帮助小贩们形成一张制度性安全网。

四、小贩中心,如何成为新加坡人的“身份空间”?

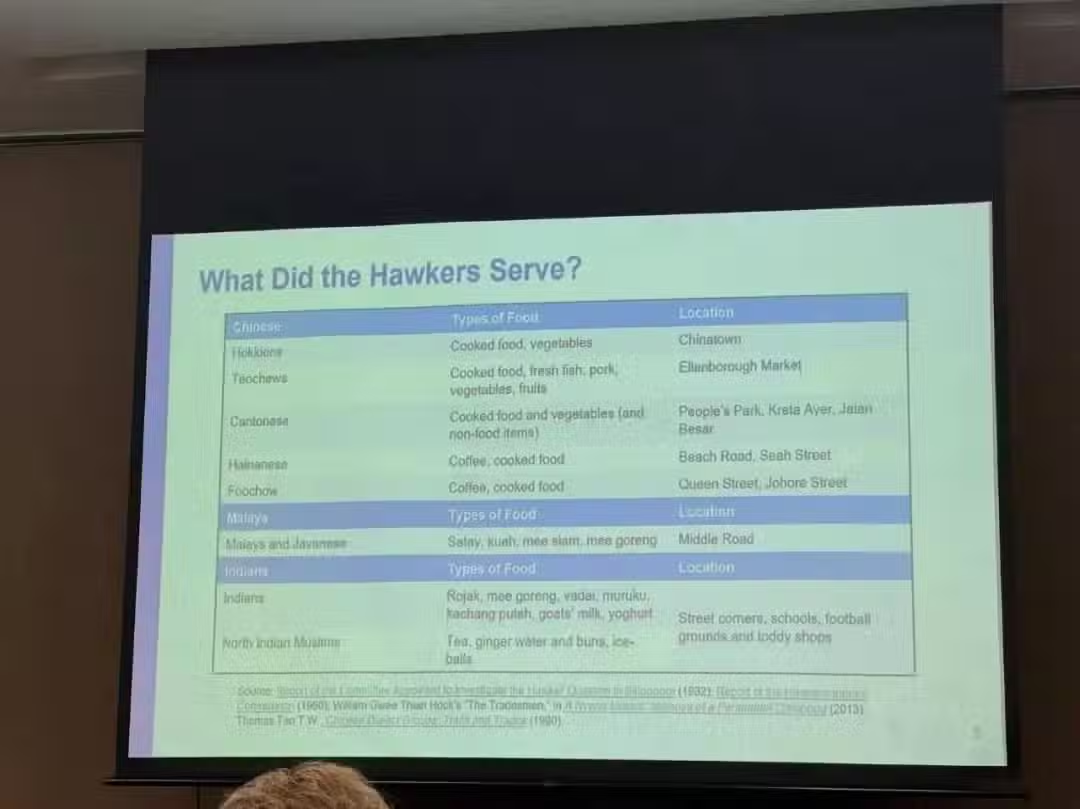

小贩中心并非只是吃饭的地方。根据历史报告与数据,20世纪初的小贩街头已呈现清晰的族群分工

(图片来自新加坡国家图书馆的讲座《The story and evolution of Singapore's hawker culture through different lenses》)

把图片上的信息总结一下,在当时,不同地区的人他们主要提供 的食物类型为

华人福建人:熟食与蔬菜,在牛车水设摊;

潮州人:卖鲜鱼、猪肉、水果,聚集在Ellenborough市场;

广东人:主打熟食与日用品;

海南人/福州人:以咖啡和熟食闻名;

马来与爪哇人:卖satay、kueh、mee siam;

印度人:提供rojak、vadai、酸奶、kacang puteh;

北印度穆斯林:街头贩卖茶、生姜水、冰球等。

这些食物与摊贩背后,是“族群+街区+饮食”的社会生态系统,每一个摊位背后,都是一个移民身份的故事,串联起日常生活的地图与身份记忆。

而治理之后,政府通过发放小贩的执照来通过设定种族食物配额,让一个小贩中心必须同时容纳华人、马来人、印度人三种种族食物,从而让人们在锅碗瓢盆中慢慢学会互相理解。

这样的政策看起来有些“刻板”,同样类似的政策在新加坡的组屋人种控制中也有体现,但是恰恰因为这样的“刻板”,新加坡将“吃”变成了一种公共服务,既是一种社会平等的象征,也保护了小贩中心里的文化多元。

一位越南主妇甚至“误打误撞”竞拍到印度摊位,如今成了卖appam的“非典型”小贩——这也体现了文化身份的开放性。

(新闻来自于CNA)

五、小贩中心是社会教室,也是政治竞技场

我参加的小贩文化讲座中最让我印象深刻或者说意想不到的,是小贩中心的政治意义。

在独立早期,小贩既是“卫生问题”,也是“选票问题”。民众强烈反对取缔小贩,政府在立法同时,也必须给予妥善安置。

到了今日,小贩中心变成了议员们竞选时“必到之地”。

2023年总统选举,新加坡现任总统尚达曼(Tharman)宣布胜选的第一站,就选在裕廊的Taman Jurong Food Centre;

(图片来自网络)

2025年国会选举期间,不少工人党支持者延续往年的大选传统,在后港5道第322座组屋的“燕飞来”咖啡店等候开票结果。

(图片来自网络)

不少选取的人民行动党在成功当选国会议员后,选择的谢票地方往往都是小贩中心。

(图片来自网络,人民行动党丹戎巴葛集选区团队以81.03%高得票率当选领军的教育部长陈振声走访荷兰通道熟食中心,答谢选民并与大家合照)

小贩中心,既是食堂,也是舞台。

六、小贩文化的未来:既是守艺人,也是创变者

今天的小贩,不再只是被迫的谋生者,他们褪去了对这份“谋生”职业的羞耻感,相反,今天的小贩成了一种职业选择。

一些年轻人为了陪伴父母,辞去白领工作;

一些年轻人怀揣对“本地味道”的热爱,在保留传统中加入创意;

一些摊贩用社交媒体讲述自己的故事,让传统走向更广阔的舞台。

他们代表了这个城市最美的模样——有记忆,也有未来。

比如我最近去过一个hawkerpreneurs的店,是在纪录片《我们社区的饭厅》里推荐的Tang Kay Kee Fish Head Bee Hoon这家店。

7.9新币的牛丼饭,除了经济实惠好吃以外,还是诚意满满的fusion(融合食物),炸金针菇不仅造型好看,脆脆的口感和恰到好处的调味,让整碗饭充满了灵魂。