很多人会把胡安 卢纳和印尼的拉登 萨利赫放在一起来谈,因为他们两位是十九世纪东南亚现代艺术的曙光,都出生在殖民地区,都是在欧洲学习绘画,成名,又都回到祖国。可两人的结局却大不相同。

《小提琴艺人》,胡安·卢纳,1876年

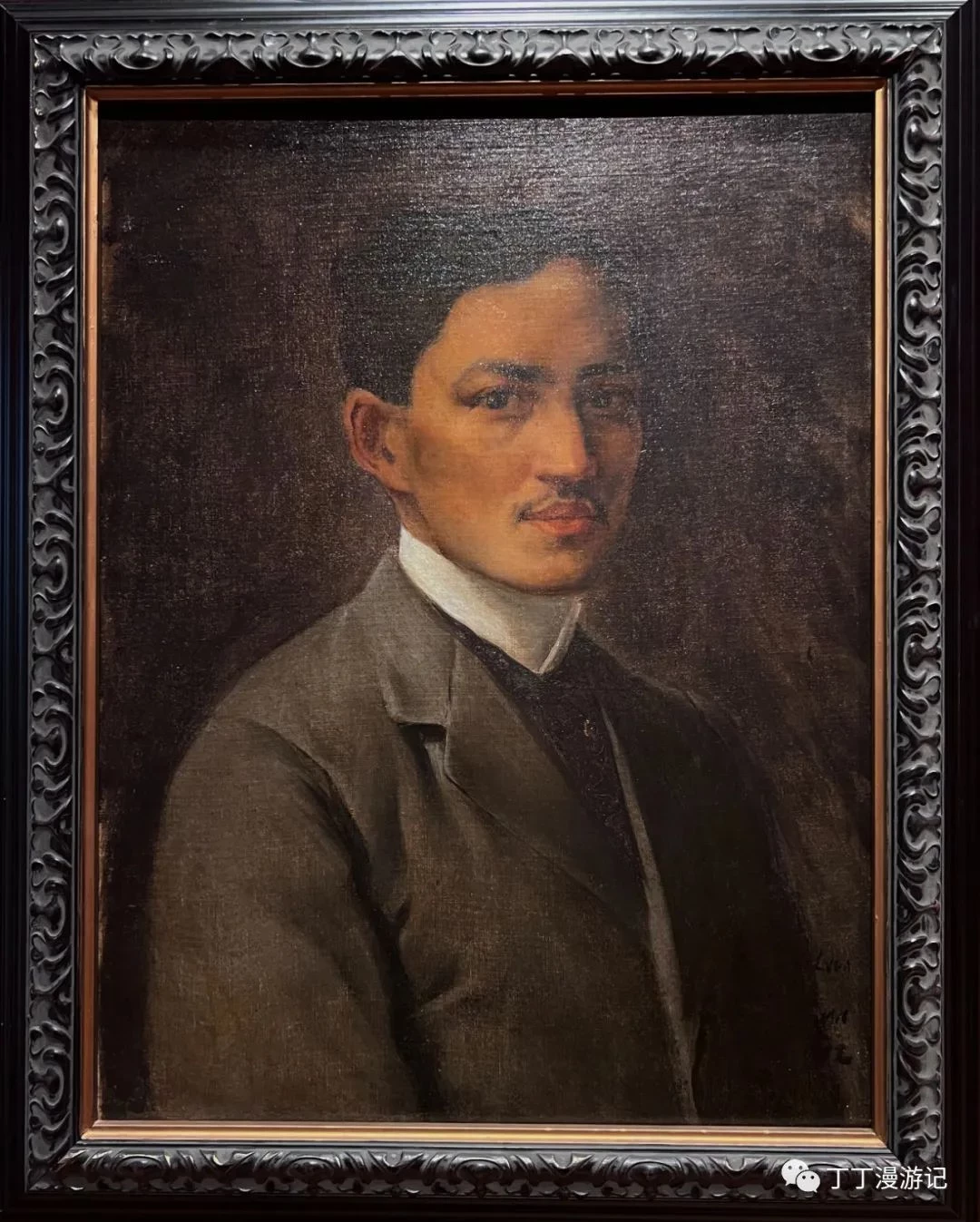

《何塞 黎刹 画像》,胡安 卢纳,1891年

这幅画是件复制品,是胡安 卢纳在1891年为其朋友何塞 黎刹所画。何塞·黎刹是菲律宾民族独立的先驱,诗人,作家,1892年从欧洲返回菲律宾,1896年因组织叛乱反抗西班牙的统治而被处决。这件复制品是在两人都去世后制作的。

《马拉邦的鱼塘》,Fernando Cueto Amorsolo(菲律宾画家),1942年

《夕阳下的印尼村庄》,Abdullah Suriosubroto(印尼画家)

《夕阳》,Basoeki Abdullah(印尼画家)

《港口景象》,Mori Kinsen (日本画家)

20世纪初一个印尼港口的景象。

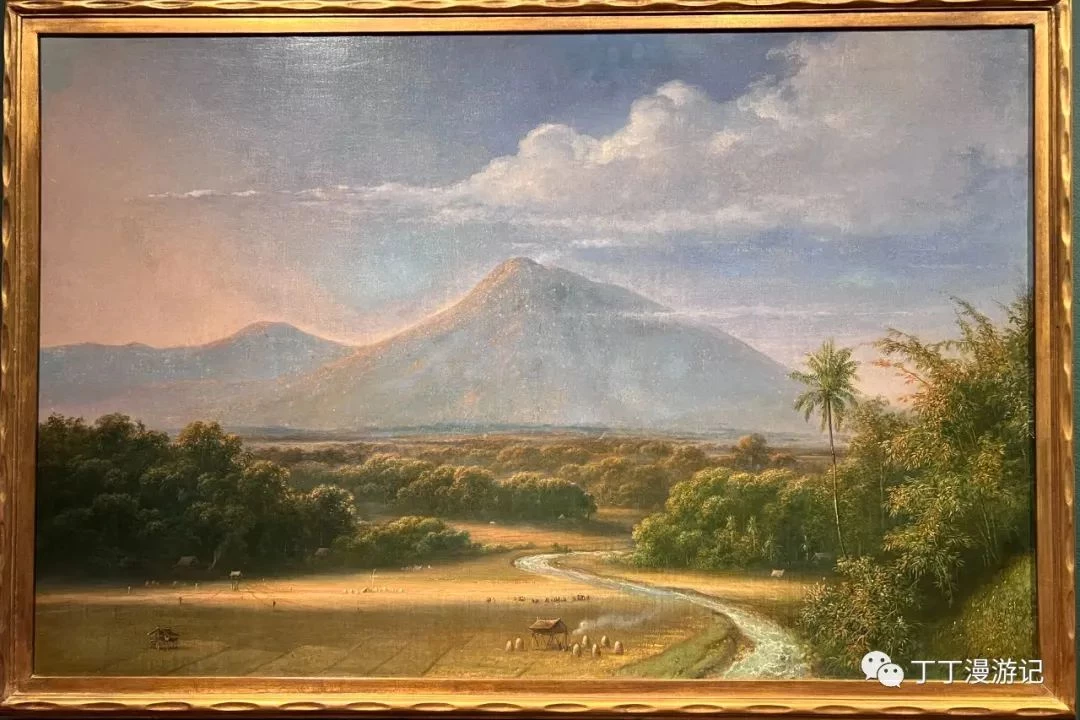

《爪哇风光》,Leo Eland,1929年

《爪哇风光》,Ernest Dezentje,1925年

Ernest Dezentje的代表作,他的作品常描绘的是无边的风光,矮小的人物映衬著稻田、山脉和广阔的天空,这个画派后来被称为 Mooi Indie(荷兰语,即美丽的印度)。

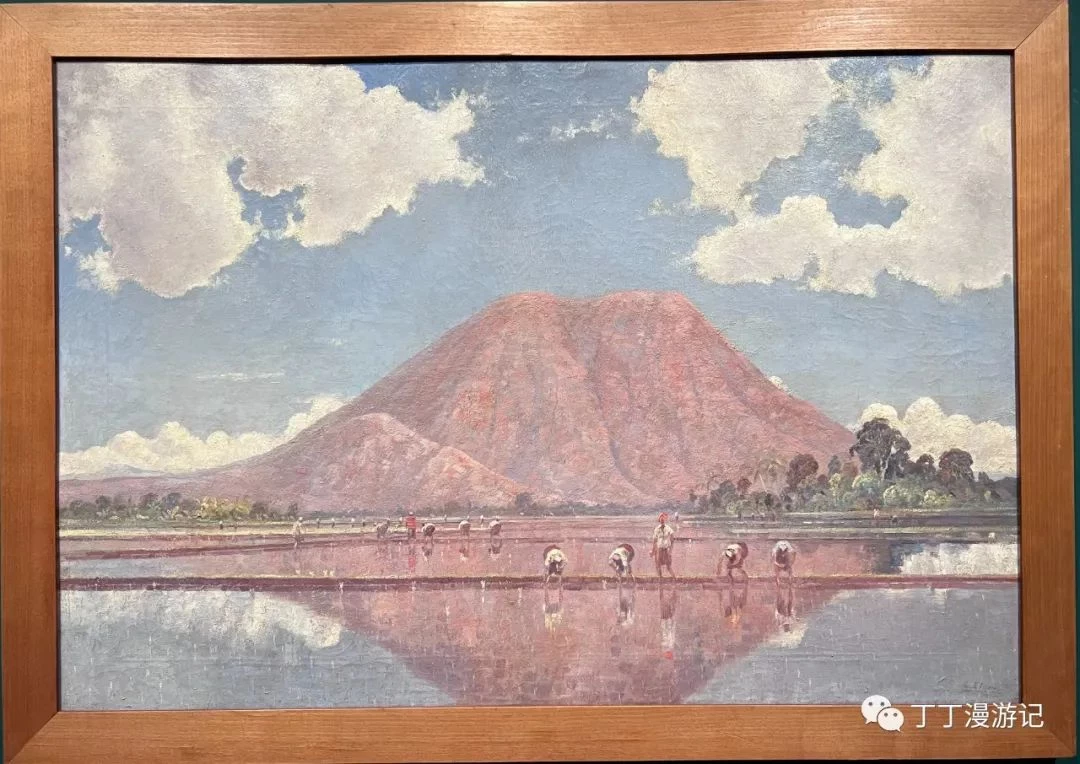

《寂静的山谷(Ngarai Sianok)》,Wakidi, 1940s

这幅画描绘的是西苏门答腊岛的一个地标Ngarai Sianok,寂静的山谷,这里受到很多Mooi Indie艺术家的欢迎。

《仰光港》,U Ba Nyan(缅甸画家),1930s

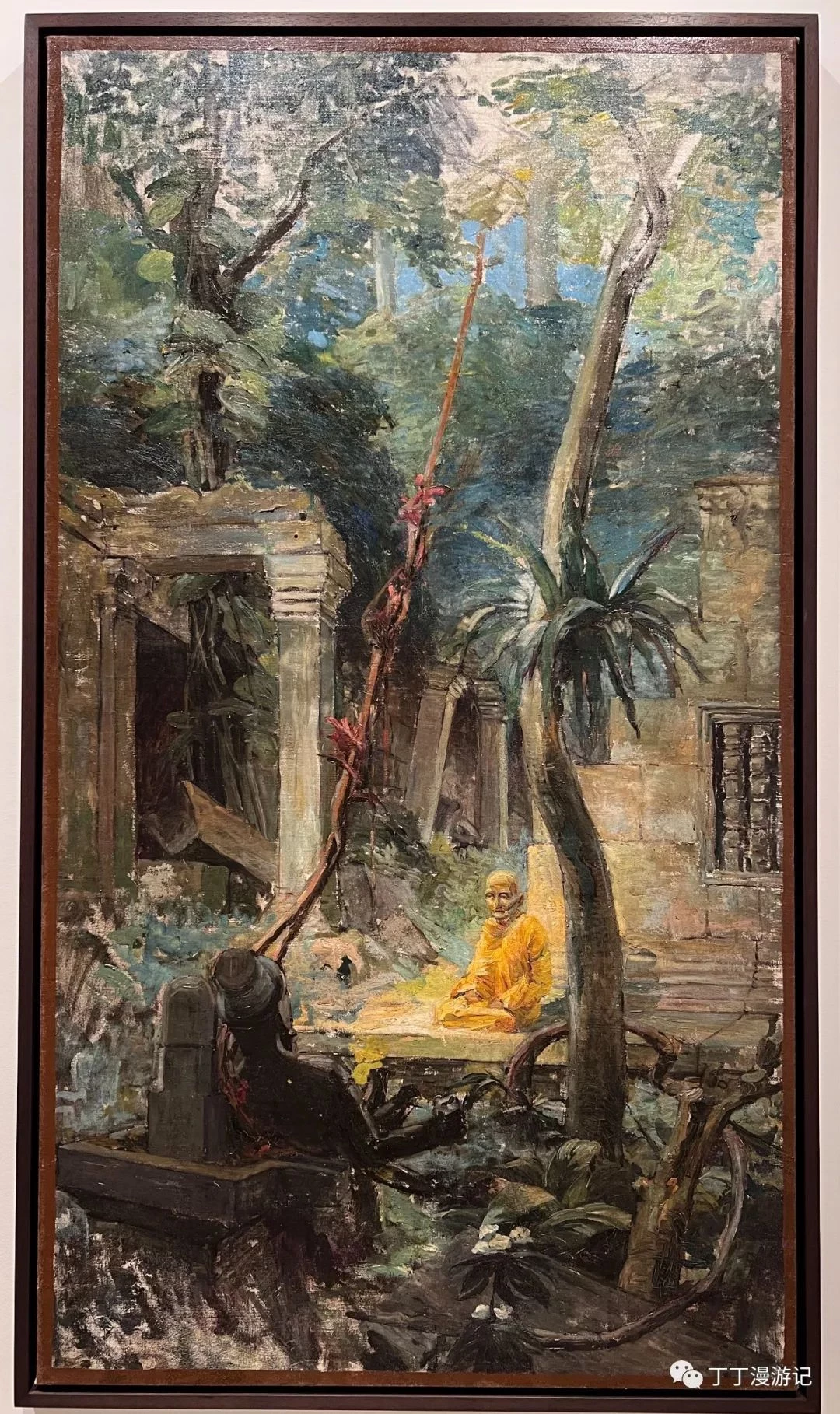

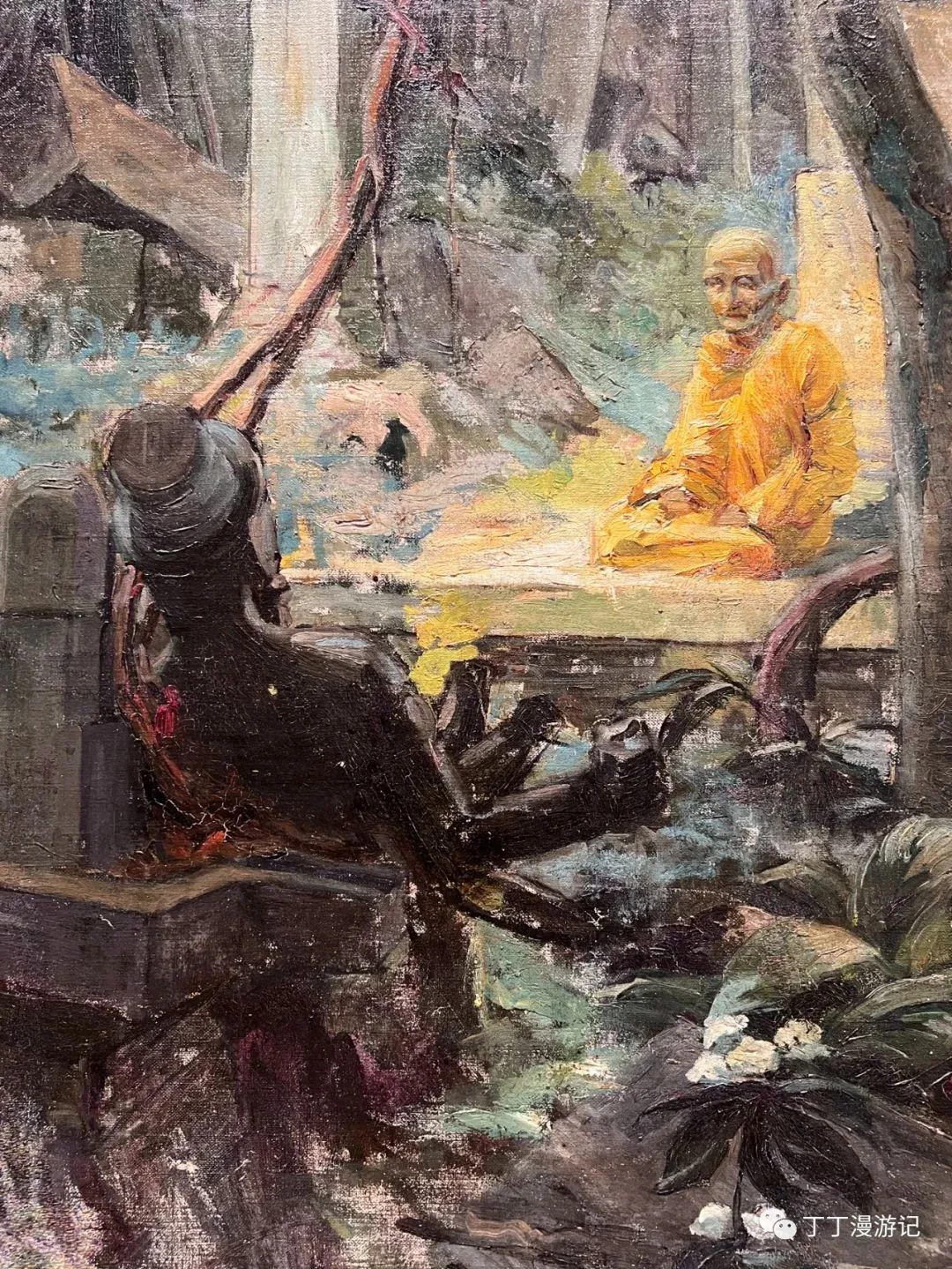

《在林迦前冥想的隐士》,George Groslier (柬埔寨画家),1914年

《巴戎寺前的游行》,George Groslier (柬埔寨画家),1914年

George Groslier 以对古典舞蹈Robam Boran的研究闻名,1917年他在金边成立了柬埔寨艺术学院及博物馆,对柬埔寨的现代艺术产生了长久的影响。

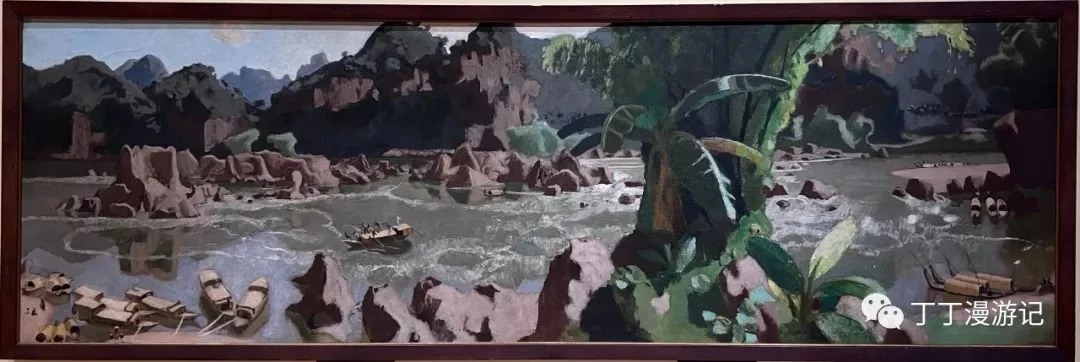

《Cho Bo 全景》,Nguyen Van Ty (越南画家),1943

这幅画是用漆绘制的越南风景。

《越南风景》,Nguyen Gia Tri (越南画家),1940年

Nguyen Gia Tri 被认为是越南最杰出的漆画画家,1927年在法国老师Joseph Inguimberty的帮助下,在河内的艺术学校开了漆画工作室,他的作品吸取了欧洲艺术的技巧,将漆画这种传统艺术转化为一种现代艺术。

《Cho Bo》,Joseph Inguimberty(法国画家),1925-40

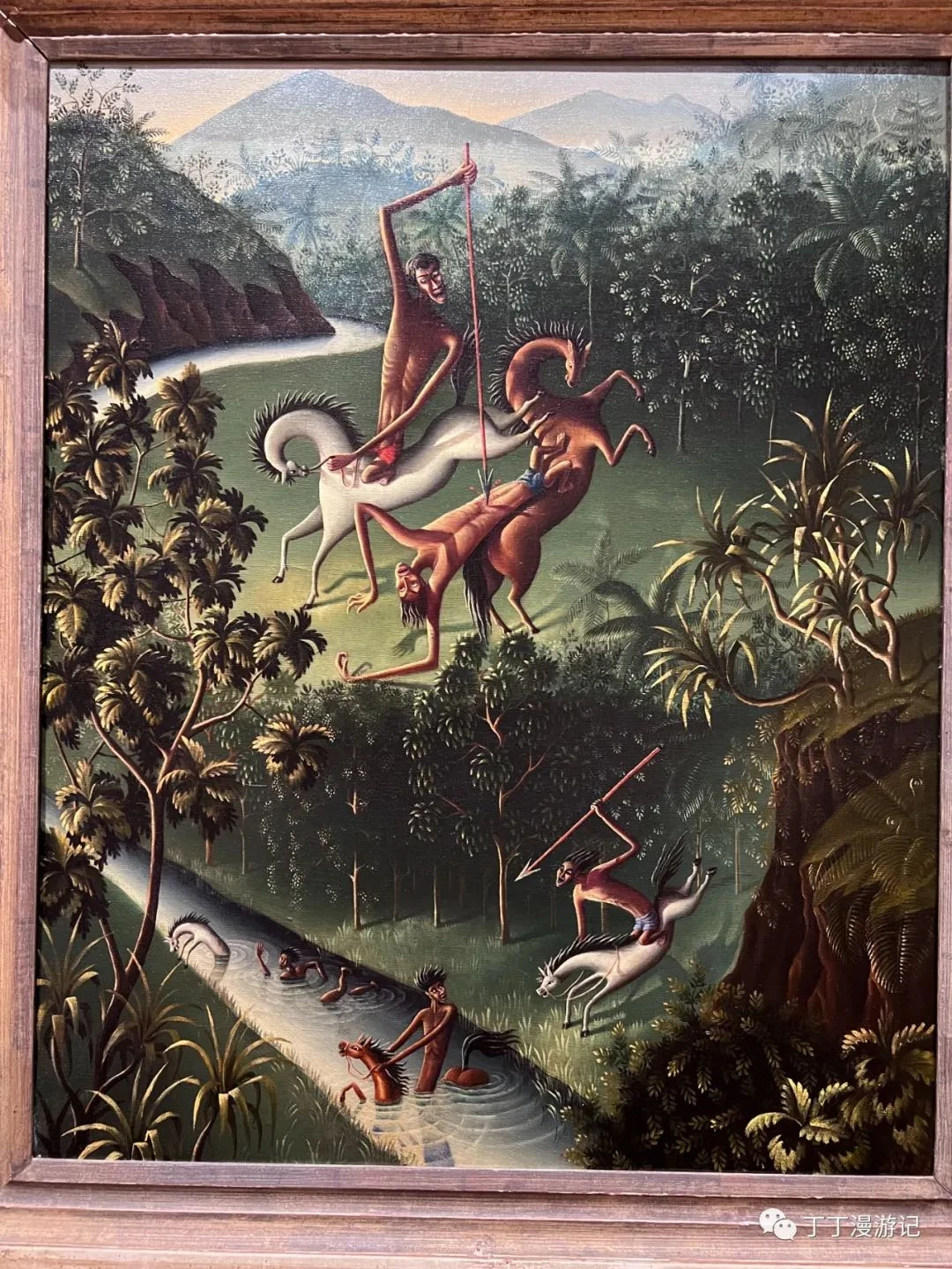

《Laksmana和一个女恶魔》,Ida Bagus Made Nadero(印尼画家),1936,钢笔水彩画

这幅画描绘的是印度史诗《罗摩衍那》中的一个戏剧场景:英雄角色Laksmana战胜一股邪恶力量,但是人物形象则是爪哇人的形式。

《巴龙舞蹈表演》Ida Bagus Togog(印尼画家),1930s

《巴厘传说》,Walter Spies,1929年

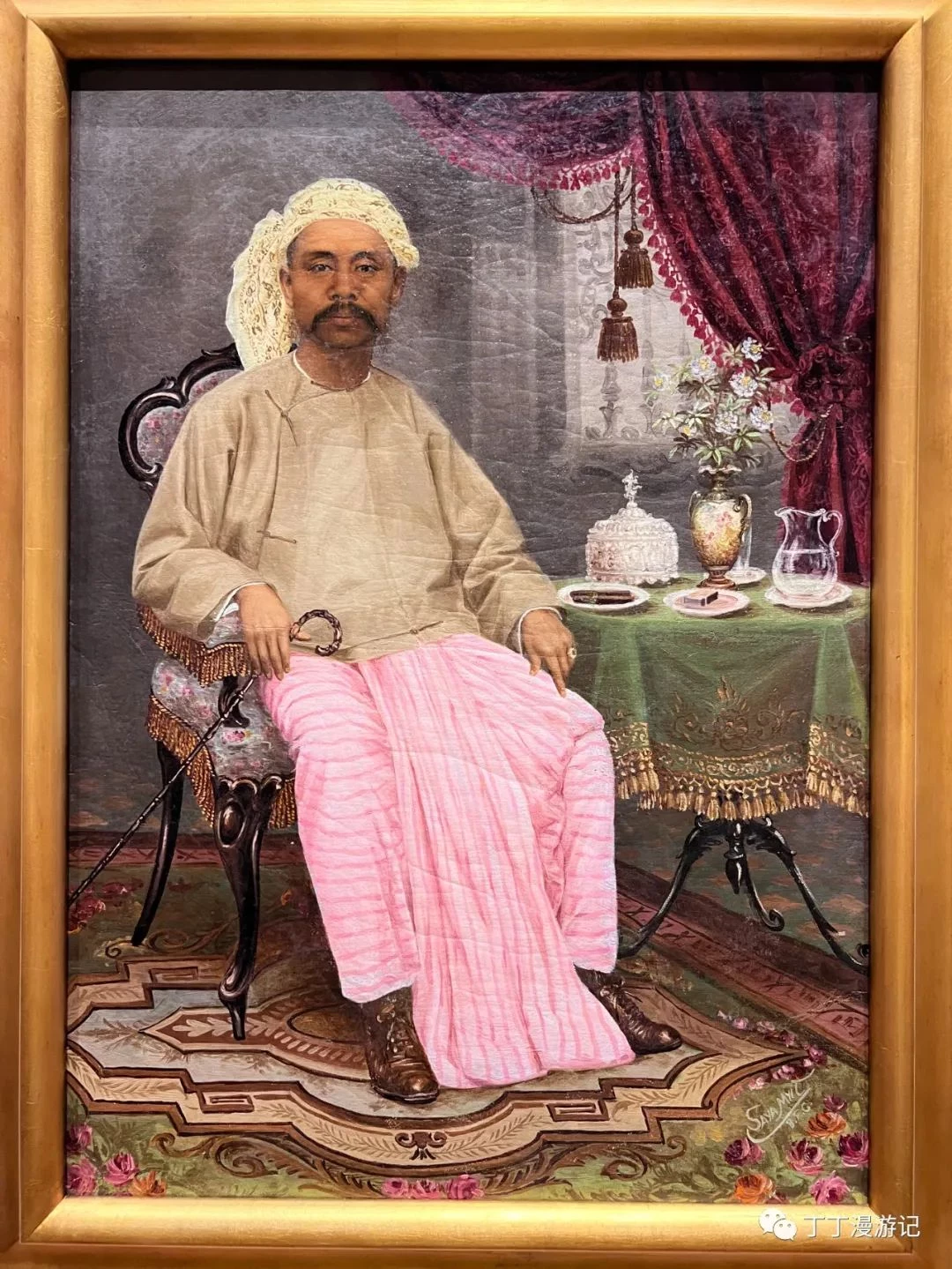

《男子坐像》,Saya Myit(缅甸画家),1920-1930s

这幅画是缅甸艺术转往现实主义的代表,现实主义在20世纪20-30年代在缅甸兴起,Saya Myit 之前是一位传统的宗教壁画画家,这是他转向现实主义的一个标志。

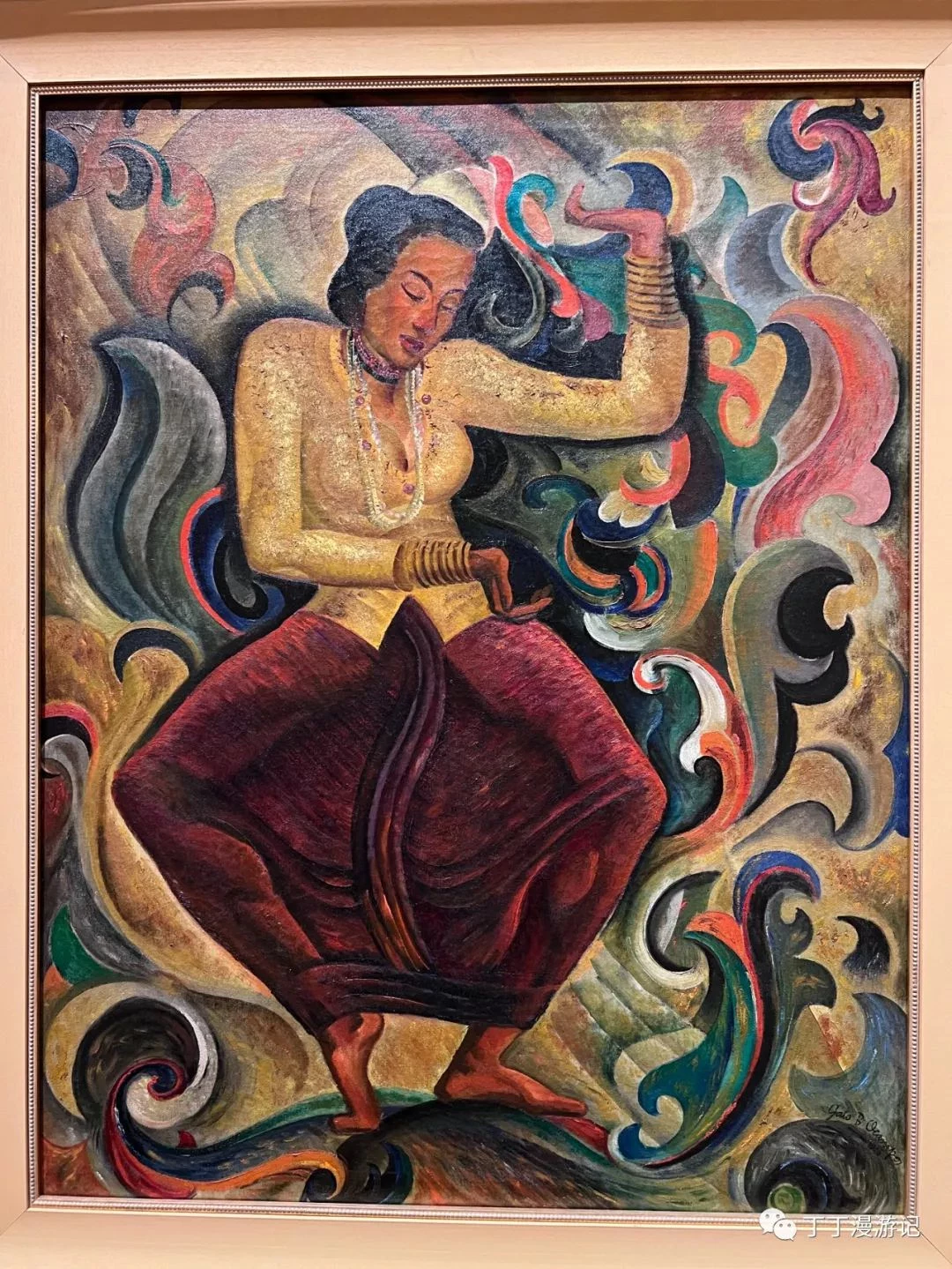

《Moro 舞》,Galo B. Ocampo(菲律宾画家),1946年

《丰收》,Victorio C Edades, Galo B Ocampo, Carlos "Botong"Francisco, 1935年

这是一幅方形的油画,由三位画家共同完成。

《提篮子的东京女人》,Victor Tardieu,1923年

Victor Tardieu(1870-1937)是一名法国画家。1921年他获得法国政府的奖金,免费到越南游玩。他并不知道自己竟然会喜欢上这个地方,决定在河内定居。1925年,Victor跟另一位越南画家阮南山联合创建东洋美术学院,该校发展为现今的越南美术大学(Vietnam University of Fine Arts),他所开发的课程和教学方法影响了一代越南画家。 《提着篮子的东京妇女》是画家研究代表越南市场女性摊贩的理想化形象,我们可以在画面上看到格子线条以及手臂和手的草图构成,显示画家的工作过程。

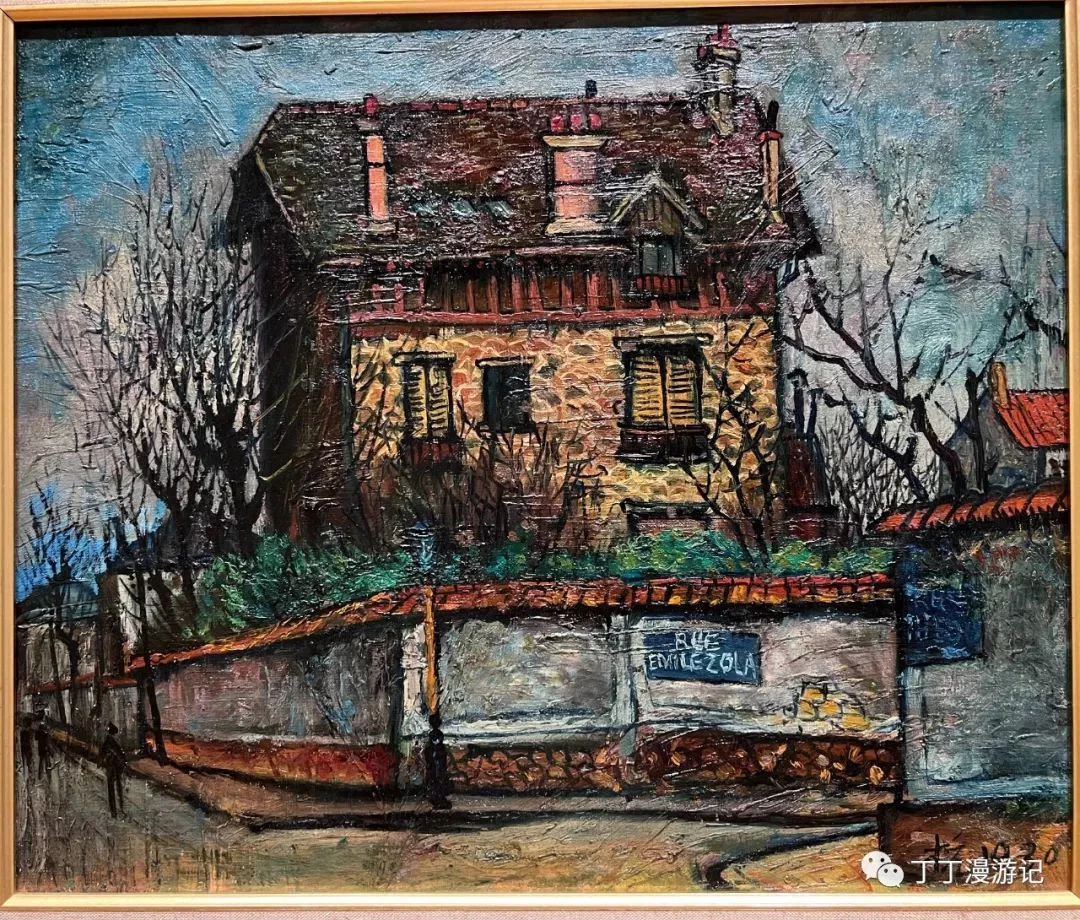

《佐拉路》,刘抗,1930年

刘抗1911年出生于福建省泉州市永春县湖洋镇,1927年毕业于上海美术专科学校,师从刘海粟,后留学法国,1933年至1937年在上海美术专科学校教书,抗日战争爆发后前往英属马来亚,1942年搬迁至新加坡生活,创建南洋画派。油画、水墨、粉彩、书法造诣颇深,与锺泗滨、陈宗瑞、陈文希并称新加坡“先驱画家”。2003年5月将大部分画作捐赠给新加坡美术馆收藏。

《新区域》,Georgette Chen(张荔英),1938-1941

张荔英(1906-1993),出生于浙江,父亲张静江是国民党元老,在巴黎经商,经营中国古董、丝绸、茶叶的贸易。张荔英先后在巴黎、纽约和上海接受教育。1930年,24岁的张荔英在巴黎与55岁的前武汉国民政府前外交部长陈友仁结婚。1941年,二人在香港被日军拘捕并被押送至上海遭长期软禁。陈友仁逝世后,张荔英直到二战结束后才被释放。1954年,张荔英定居新加坡,在新加坡南洋艺术学院任教。新加坡美术馆收藏有她的147幅画作。张荔英以静物画著称,画面中形体与布局深受塞尚的影响,而色调的应用则带有少许梵高的特色。