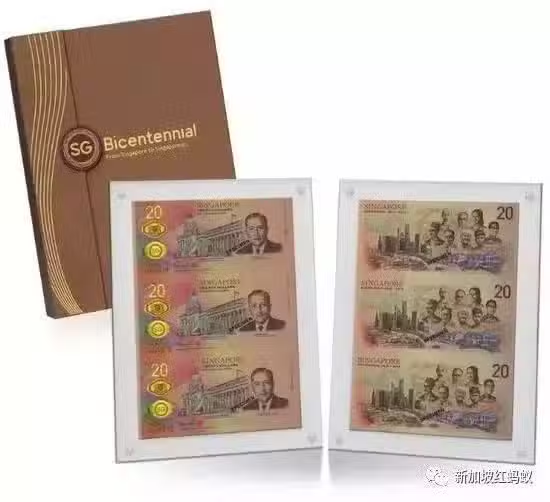

从9月16日至10月13日,新加坡公民与永久居民可以上网登记申请换取第二批200万张开埠200年20元纪念钞。(新加坡金融管理局)

新加坡金融管理局终于听到今年6月份换取不到开埠200周年纪念钞的人的心声,推出第二批200万张开埠200年的20元纪念钞。

新加坡金管局今年6月9日起推出面值20元的纪念新钞,共有200万张让公众以等值换取,结果短短一周就被兑换一空,令很多公众失望而归。甚至有几百人在网上转售纪念钞,最高价一张88元,是原价的三倍以上。(金管局)

想换取这批新的200万张20元精美纪念钞的新加坡公民和永久居民,可以上网预先申请,无须再像6月份那样在银行外排队。

6月10日,银行还未开门,就见大批民众排队等候换取纪念钞。(联合早报视频截图)

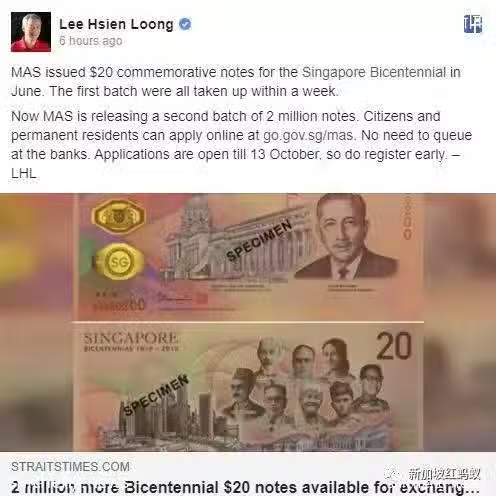

李显龙总理今天也当起“纪念钞推销员”,呼吁公民和永久居民到金管局网站登记,这样就不用在银行外排队。

“申请表格开放至10月13日,趁早登记吧。”

纪念钞上的八大名人,你全都认识吗?

这张面值20元的新钞究竟有何魅力?民众到底是真的了解新钞设计的意义,还是只是跟风换钞呢?红蚂蚁先带你们来认识一下新钞的设计。

纪念钞的正面印有我国首任总统尤索夫伊萨(Yusof Bin Ishak)的肖像,以及前最高法院和政府大厦建筑,和平时见到的纸钞只多出了一栋建筑物,看起来好像没什么特别。

20新元纪念钞正面。(金管局)

50新元纸钞。(互联网)

但是,翻开纪念钞背面一看,上面居然印有八个头像!

你知道的啦,政府才不会随随便便选八个人印在如此纪念意义重大的纸币上,这八个人可都大有来头哦!

纪念钞的背面。(互联网)

纪念钞背面右上角所展示的八个人都是曾对我国社会做出重大贡献的先驱人物。左下角则将以前的新加坡(黑白的部分)与现今的新加坡用一条弯弯的新加坡河串联起来,象征着历史源远流长。

红蚂蚁还是第一次见过纸钞上印有这么多人的头像呢!

蚁粉们认不认识这八位先驱人物呢?不认识也没关系,因为红蚂蚁接下来会一一给你介绍。

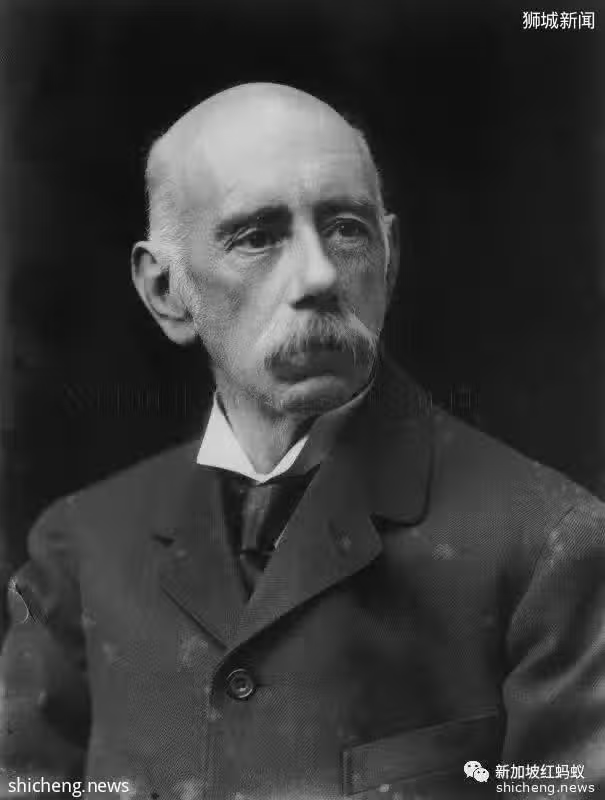

第一任新加坡植物园园长——亨利·李德里(Henry Nicholas Ridley)

1855年在英国出生的亨利·李德里是一名牛津大学埃克塞特学院(Exeter College, Oxford)的高材生。他在1878年取得了理科二等学位(Second class in Science),并在1888年被指派到新加坡担任新加坡植物园园长一职。李德里这一当,就当了23年的园长。

亨利·李德里。(国家档案局)

在他职任期间,李德里因为对植物的分布感兴趣,他开始在东南亚东奔西跑,为的就是研读一些稀有花种和植物。李德里从东南亚各地收集了各种活植物和干植物,并分别把他们种植在新加坡植物园里的花园和标本馆。

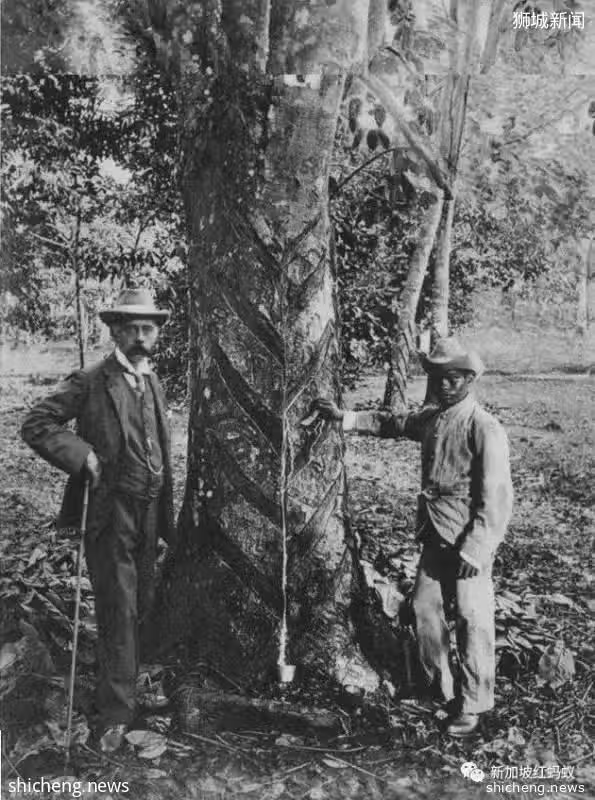

1874年,李德里将橡胶籽从巴西引进新加坡,并研发出了一种不伤害橡胶树身的割胶方法。橡胶让新加坡成为东南亚橡胶业的先锋,塑造了当时东南亚的经济格局,为新加坡带来了百年繁荣。

亨利·李德里和橡胶树合影。(国家公园局)

因为有亨利·李德里的付出,新加坡才有了首个在2015年被列入联合国教科文组织名录中的世界文化遗产——新加坡植物园。植物园不但是全世界首个得到这份殊荣的热带园林,也是第三个被列入世界文化遗产名录的花园。

印族慈善家——比莱(P.Govindasamy Pillai)

比莱小时候在印度的某个村庄长大,十几岁坐船离家抵达新加坡丹戎巴葛地区,并在实龙岗路的一间杂货店打工。在1929年,他决定回印度将妻子带来新加坡,然后向钱庄借钱把杂货店顶了过来。

比莱与妻子合照。(国家档案局)

刚开始,比莱在杂货店卖的是米、油和香料,生意越做越大后,他便投资起其他的生意,如:面粉和香料厂、纺织品商店。他开的纱丽店也广受街坊的好评。

现今的小印度拱廊就是比莱的纱丽店所在的地方哦!(国家档案局)

第二次世界大战爆发时,比莱集结了新加坡的南印度人来一起抗战,也鼓励那些从印度来的伙伴在新加坡留根,把新加坡当成自己的家园。即使自己的货都被日军没收,生意受到了极大的影响,比莱也没有放弃,在1945年战争结束后,选择重新开始,还将生意扩大到马来西亚。

比莱在1963年正式退休,将当时价值三百万的生意交给了孩子。

可是,比莱最受人尊敬的地方不是他的百万生意,而是他的大方和善心。

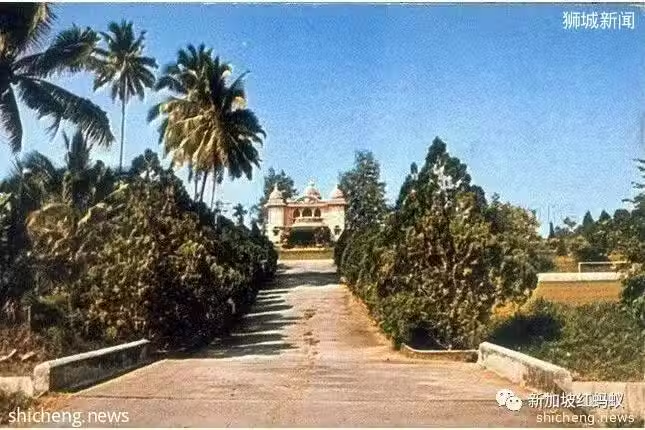

他不但在1950年代捐了大笔钱来盖印度庙“拉曼克里斯娜传教会” (Ramakrishna Mission),也在1960年代捐了大笔钱给斯里尼瓦沙柏鲁马庙(Sri Srinivasa Perumal Temple)盖新的玄关。甘地纪念馆、印度协会、新加坡安微尼亚山医院(Mount Alvernia Hospital)和马来亚大学也曾接收过比莱的巨额捐款。

斯里尼瓦沙柏鲁马庙。(国家博物馆)

印度庙“拉曼克里斯娜传教会”。(国家档案局)

比莱在1980年因心脏病爆发过世,享年93岁。比莱当年空手来到新加坡,逝世后留下的却是他对新加坡满满的无私的爱,是世人值得学习的好榜样。

为纪念比莱对新加坡的贡献,新加坡邮政局在2001年推出了印有比莱头像的邮票。

(互联网)

杰出女运动家——爱丽丝·彭尼华德(Alice Pennefather)

日英混血的爱丽丝·彭尼华德16岁就与当时25岁的丈夫相遇结婚。因为丈夫是一位全能运动员,爱丽丝便开始接触羽毛球这项运动,并在1931年参加了新加坡全国羽毛球女子锦标赛,成为了新加坡第一位单人羽毛球的女冠军。

爱丽丝·彭尼华德与丈夫。(互联网)

爱丽丝又分别在1932年、1934年和1937年夺得此项目的冠军,为自己打响了名气。她不仅羽毛球打得好,也在桌球和曲棍球这两项运动有杰出表现,并取得优异成绩。

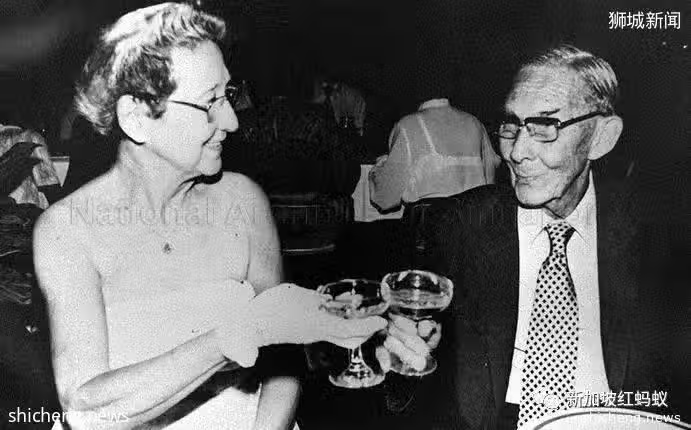

爱丽丝·彭尼华德和丈夫在女子体育会(Girls' Sports Club)开创50周年的宴会上碰杯。爱丽丝·彭尼华德还被体育会誉为“女子体育会最杰出的运动员”。(新加坡国家档案局)

卸下了运动员光环的爱丽丝一直工作到70多岁,在1983年过世,享年80岁。

现代马来文学之父——文西阿都拉(Munshi Abdullah)

1797年出生在马六甲的文西阿都拉是为语言天才。阿拉伯语、淡米尔语、印地语和马来语,什么都难不倒他。他当过教师,翻译员和作家,有“现代马来文学之父”之称。但是,他的成就都要归功于他的父亲。这是为什么呢?

文西阿都拉。(国家图书馆)

其实,文西阿都拉小时候得过痢疾,所以他的奶奶非常宠爱他,导致他到了七岁都还不会念可兰经,只会用笔描出书上的阿拉伯字。

文西阿都拉的父亲对文西阿都拉非常失望,一气之下将文西阿都拉送去上学。经过了父亲严厉的监管和教导,文西阿都拉的潜能最后被彻底激发,不仅能够将可兰经以阿拉伯语抄下来,还能将它翻译成马来语。

文西阿都拉后来以撰写古兰经文本赚钱,还为站岗在马六甲堡的穆斯林士兵上宗教课,并从他们身上学会了印度斯坦语。当时他才11岁。

文西阿都拉在一次偶然的机会下让自己的实力受到父亲的肯定,并被父亲送到马六甲最优秀的学者学习。文西阿都拉非常努力念书,在14岁时就已经成为了一名优秀的马来学者。