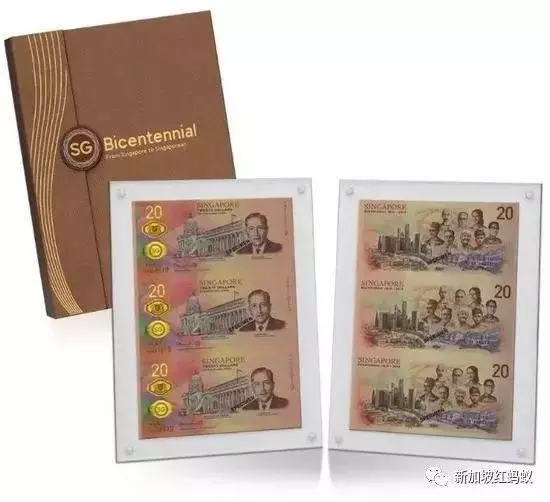

從9月16日至10月13日,新加坡公民與永久居民可以上網登記申請換取第二批200萬張開埠200年20元紀念鈔。(新加坡金融管理局)

新加坡金融管理局終於聽到今年6月份換取不到開埠200周年紀念鈔的人的心聲,推出第二批200萬張開埠200年的20元紀念鈔。

新加坡金管局今年6月9日起推出面值20元的紀念新鈔,共有200萬張讓公眾以等值換取,結果短短一周就被兌換一空,令很多公眾失望而歸。甚至有幾百人在網上轉售紀念鈔,最高價一張88元,是原價的三倍以上。(金管局)

想換取這批新的200萬張20元精美紀念鈔的新加坡公民和永久居民,可以上網預先申請,無須再像6月份那樣在銀行外排隊。

6月10日,銀行還未開門,就見大批民眾排隊等候換取紀念鈔。(聯合早報視頻截圖)

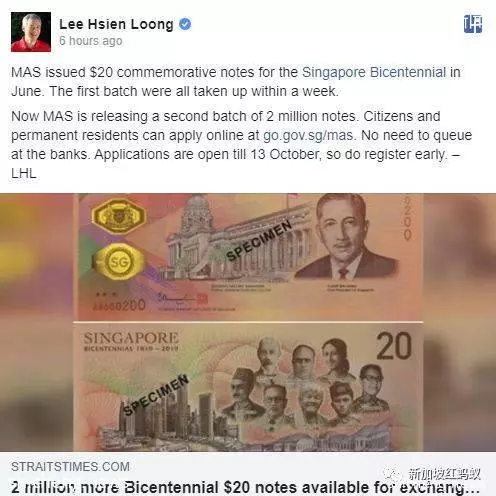

李顯龍總理今天也當起「紀念鈔推銷員」,呼籲公民和永久居民到金管局網站登記,這樣就不用在銀行外排隊。

「申請表格開放至10月13日,趁早登記吧。」

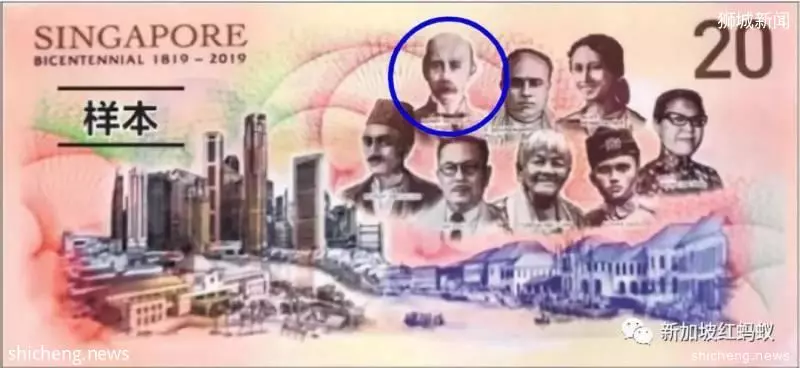

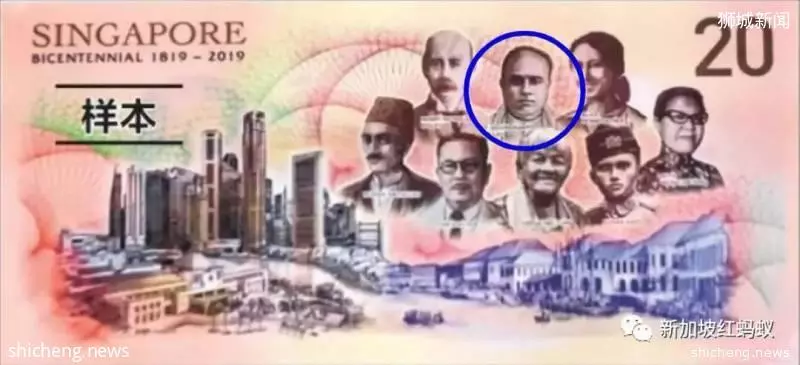

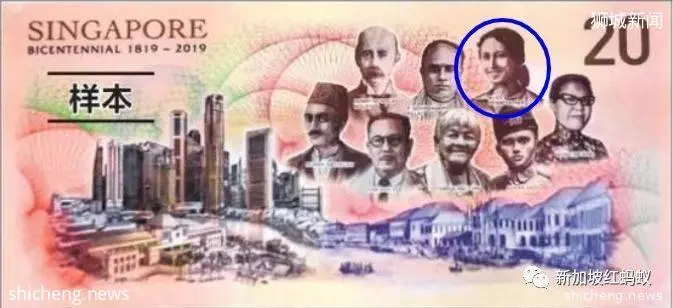

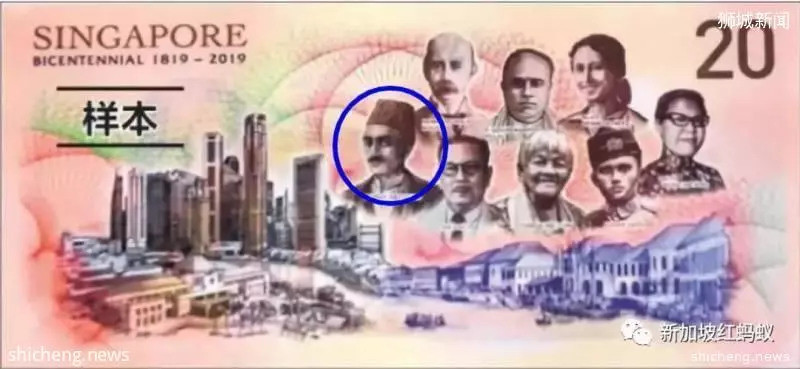

紀念鈔上的八大名人,你全都認識嗎?

這張面值20元的新鈔究竟有何魅力?民眾到底是真的了解新鈔設計的意義,還是只是跟風換鈔呢?紅螞蟻先帶你們來認識一下新鈔的設計。

紀念鈔的正面印有我國首任總統尤索夫伊薩(Yusof Bin Ishak)的肖像,以及前最高法院和政府大廈建築,和平時見到的紙鈔只多出了一棟建築物,看起來好像沒什麼特別。

20新元紀念鈔正面。(金管局)

50新元紙鈔。(網際網路)

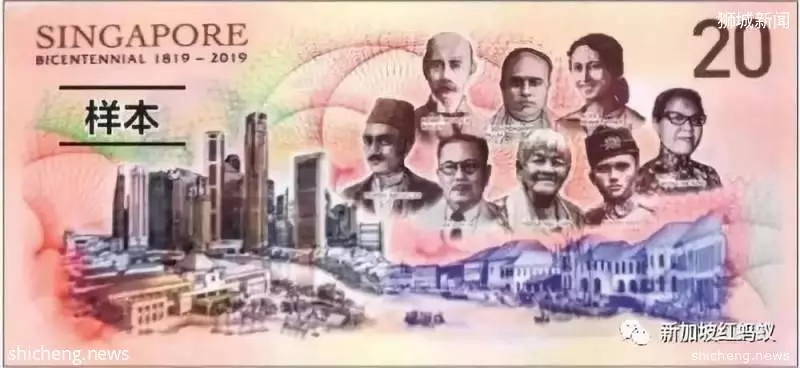

但是,翻開紀念鈔背面一看,上面居然印有八個頭像!

你知道的啦,政府才不會隨隨便便選八個人印在如此紀念意義重大的紙幣上,這八個人可都大有來頭哦!

紀念鈔的背面。(網際網路)

紀念鈔背面右上角所展示的八個人都是曾對我國社會做出重大貢獻的先驅人物。左下角則將以前的新加坡(黑白的部分)與現今的新加坡用一條彎彎的新加坡河串聯起來,象徵著歷史源遠流長。

紅螞蟻還是第一次見過紙鈔上印有這麼多人的頭像呢!

蟻粉們認不認識這八位先驅人物呢?不認識也沒關係,因為紅螞蟻接下來會一一給你介紹。

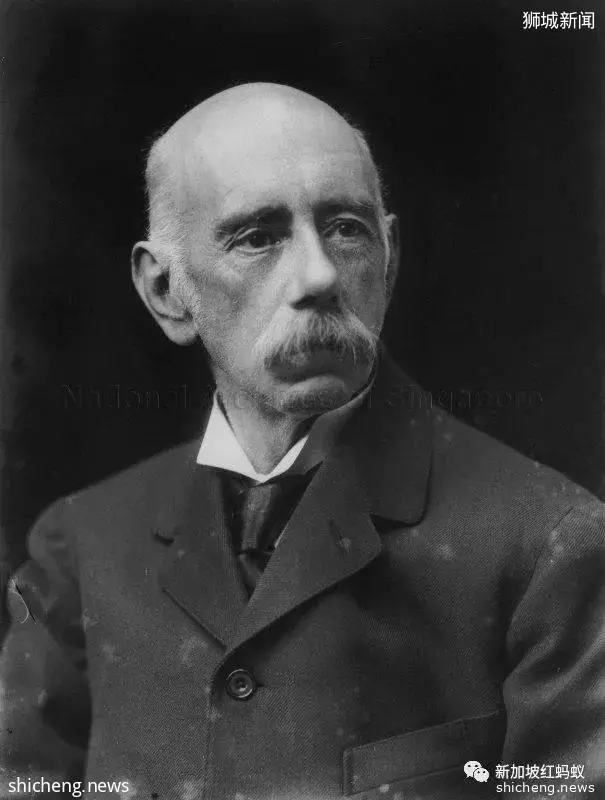

第一任新加坡植物園園長——亨利·李德里(Henry Nicholas Ridley)

1855年在英國出生的亨利·李德里是一名牛津大學埃克塞特學院(Exeter College, Oxford)的高材生。他在1878年取得了理科二等學位(Second class in Science),並在1888年被指派到新加坡擔任新加坡植物園園長一職。李德里這一當,就當了23年的園長。

亨利·李德里。(國家檔案局)

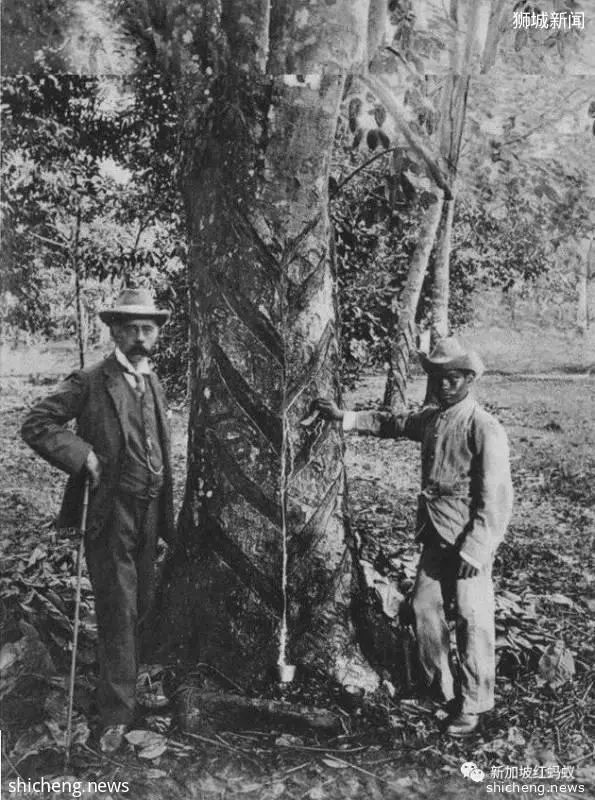

在他職任期間,李德里因為對植物的分布感興趣,他開始在東南亞東奔西跑,為的就是研讀一些稀有花種和植物。李德里從東南亞各地收集了各種活植物和干植物,並分別把他們種植在新加坡植物園裡的花園和標本館。

1874年,李德里將橡膠籽從巴西引進新加坡,並研發出了一種不傷害橡膠樹身的割膠方法。橡膠讓新加坡成為東南亞橡膠業的先鋒,塑造了當時東南亞的經濟格局,為新加坡帶來了百年繁榮。

亨利·李德里和橡膠樹合影。(國家公園局)

因為有亨利·李德里的付出,新加坡才有了首個在2015年被列入聯合國教科文組織名錄中的世界文化遺產——新加坡植物園。植物園不但是全世界首個得到這份殊榮的熱帶園林,也是第三個被列入世界文化遺產名錄的花園。

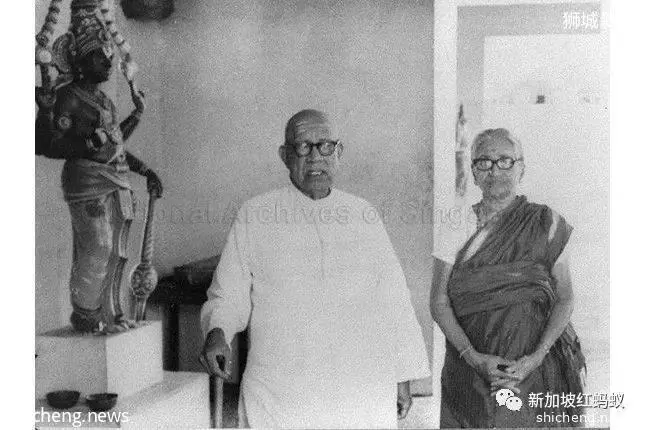

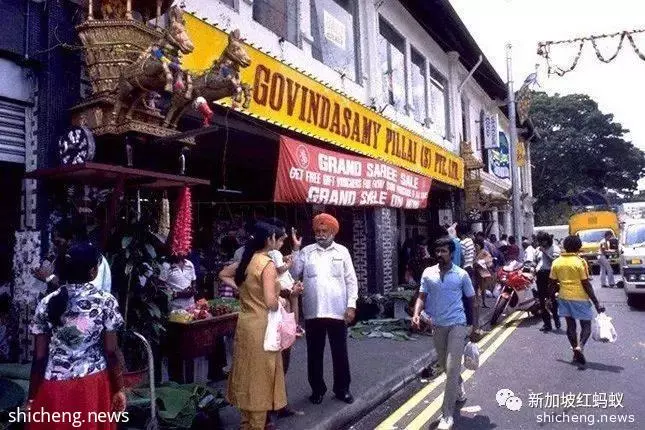

印族慈善家——比萊(P.Govindasamy Pillai)

比萊小時候在印度的某個村莊長大,十幾歲坐船離家抵達新加坡丹戎巴葛地區,並在實龍崗路的一間雜貨店打工。在1929年,他決定回印度將妻子帶來新加坡,然後向錢莊借錢把雜貨店頂了過來。

比萊與妻子合照。(國家檔案局)

剛開始,比萊在雜貨店賣的是米、油和香料,生意越做越大後,他便投資起其他的生意,如:麵粉和香料廠、紡織品商店。他開的紗麗店也廣受街坊的好評。

現今的小印度拱廊就是比萊的紗麗店所在的地方哦!(國家檔案局)

第二次世界大戰爆發時,比萊集結了新加坡的南印度人來一起抗戰,也鼓勵那些從印度來的夥伴在新加坡留根,把新加坡當成自己的家園。即使自己的貨都被日軍沒收,生意受到了極大的影響,比萊也沒有放棄,在1945年戰爭結束後,選擇重新開始,還將生意擴大到馬來西亞。

比萊在1963年正式退休,將當時價值三百萬的生意交給了孩子。

可是,比萊最受人尊敬的地方不是他的百萬生意,而是他的大方和善心。

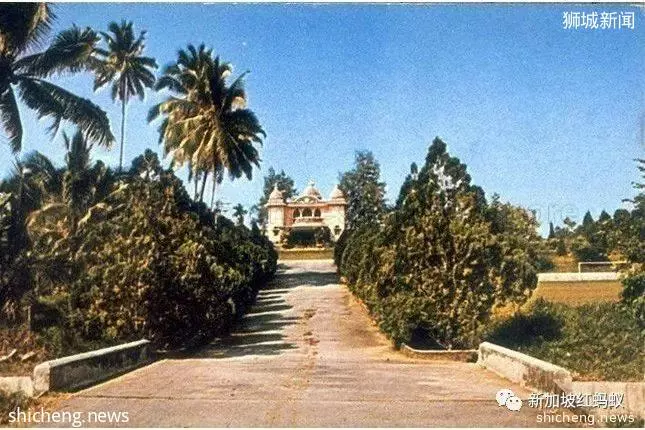

他不但在1950年代捐了大筆錢來蓋印度廟「拉曼克里斯娜傳教會」 (Ramakrishna Mission),也在1960年代捐了大筆錢給斯里尼瓦沙柏魯馬廟(Sri Srinivasa Perumal Temple)蓋新的玄關。甘地紀念館、印度協會、新加坡安微尼亞山醫院(Mount Alvernia Hospital)和馬來亞大學也曾接收過比萊的巨額捐款。

斯里尼瓦沙柏魯馬廟。(國家博物館)

印度廟「拉曼克里斯娜傳教會」。(國家檔案局)

比萊在1980年因心臟病爆發過世,享年93歲。比萊當年空手來到新加坡,逝世後留下的卻是他對新加坡滿滿的無私的愛,是世人值得學習的好榜樣。

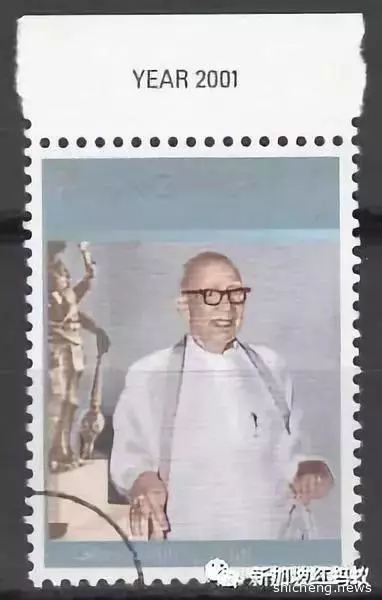

為紀念比萊對新加坡的貢獻,新加坡郵政局在2001年推出了印有比萊頭像的郵票。

(網際網路)

傑出女運動家——愛麗絲·彭尼華德(Alice Pennefather)

日英混血的愛麗絲·彭尼華德16歲就與當時25歲的丈夫相遇結婚。因為丈夫是一位全能運動員,愛麗絲便開始接觸羽毛球這項運動,並在1931年參加了新加坡全國羽毛球女子錦標賽,成為了新加坡第一位單人羽毛球的女冠軍。

愛麗絲·彭尼華德與丈夫。(網際網路)

愛麗絲又分別在1932年、1934年和1937年奪得此項目的冠軍,為自己打響了名氣。她不僅羽毛球打得好,也在桌球和曲棍球這兩項運動有傑出表現,並取得優異成績。

愛麗絲·彭尼華德和丈夫在女子體育會(Girls' Sports Club)開創50周年的宴會上碰杯。愛麗絲·彭尼華德還被體育會譽為「女子體育會最傑出的運動員」。(新加坡國家檔案局)

卸下了運動員光環的愛麗絲一直工作到70多歲,在1983年過世,享年80歲。

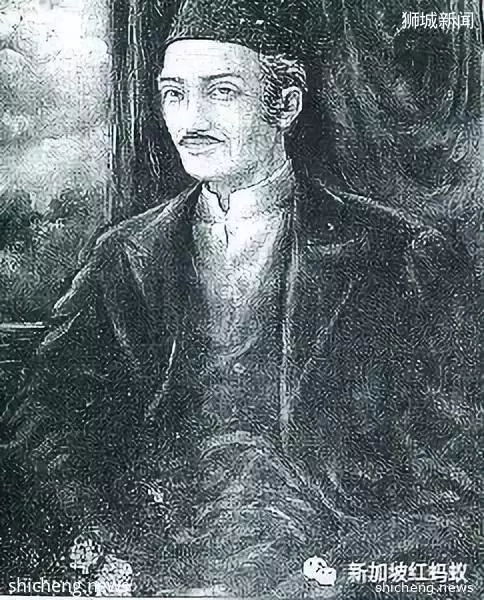

現代馬來文學之父——文西阿都拉(Munshi Abdullah)

1797年出生在馬六甲的文西阿都拉是為語言天才。阿拉伯語、淡米爾語、印地語和馬來語,什麼都難不倒他。他當過教師,翻譯員和作家,有「現代馬來文學之父」之稱。但是,他的成就都要歸功於他的父親。這是為什麼呢?

文西阿都拉。(國家圖書館)

其實,文西阿都拉小時候得過痢疾,所以他的奶奶非常寵愛他,導致他到了七歲都還不會念可蘭經,只會用筆描出書上的阿拉伯字。

文西阿都拉的父親對文西阿都拉非常失望,一氣之下將文西阿都拉送去上學。經過了父親嚴厲的監管和教導,文西阿都拉的潛能最後被徹底激發,不僅能夠將可蘭經以阿拉伯語抄下來,還能將它翻譯成馬來語。

文西阿都拉後來以撰寫古蘭經文本賺錢,還為站崗在馬六甲堡的穆斯林士兵上宗教課,並從他們身上學會了印度斯坦語。當時他才11歲。

文西阿都拉在一次偶然的機會下讓自己的實力受到父親的肯定,並被父親送到馬六甲最優秀的學者學習。文西阿都拉非常努力念書,在14歲時就已經成為了一名優秀的馬來學者。