後來,文西阿都拉在馬六甲被萊佛士聘請為他的馬來手稿抄寫員,多年後被調到新加坡成為萊佛士的翻譯員和秘書。1823年,萊佛士離開新加坡後,文西阿都拉開始一邊教馬來語,一邊當作家和翻譯員。

那段期間,文西阿都拉刻意迴避了馬來文學一向來喜歡將幻想和傳說元素的傳統手法,用紀實手法記錄了自己所經歷的真實故事。他的其中一個作品記錄了他到馬來北部各州的經歷,包括他在航程中每天發生的事情,一直到他在1854年去世的那一天。

文西阿都拉在遺囑中表示自己還有一棟房子、一匹馬和馬車、銅器、配件和珠寶,可見他生前非常有錢。(roots.sg)

文西阿都拉的作品讓後人能夠對早期的新加坡有更深層的見解,包括新加坡從英國殖民地時期到成為繁華都市的轉變,是我們今日了解新加坡19世紀社會歷史的重要資料。

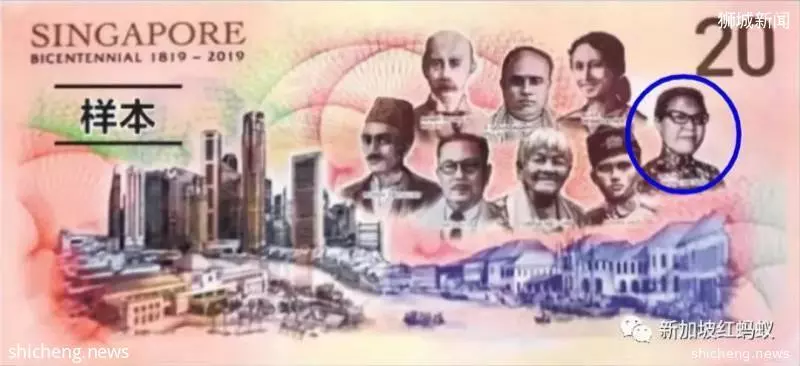

華人教育先驅——陳嘉庚(Tan Kah Kee)

相信大家對陳嘉庚這個名字並不陌生,因為他是我國名校華僑中學的創辦人,新加坡濱海市區線上的其中一個地鐵站也以他命名。

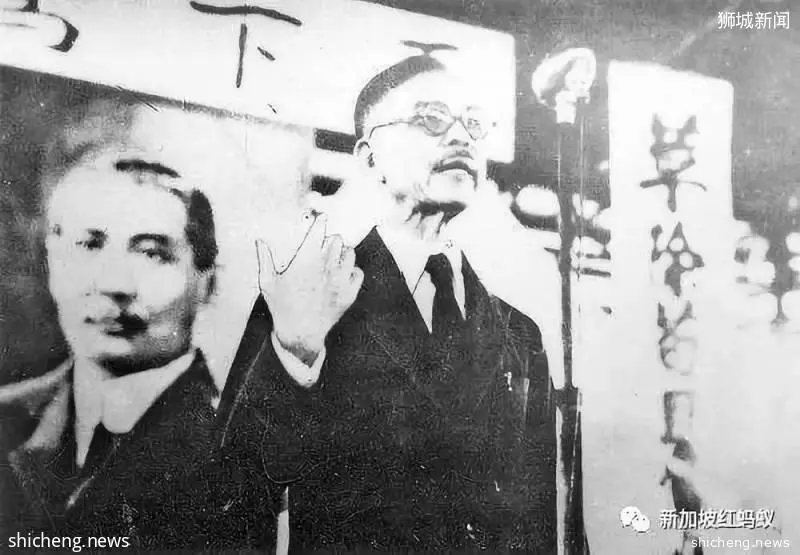

陳嘉庚。(網際網路)

陳嘉庚1874年出生於中國福建省集美,17歲那年遠渡重洋來到新加坡,在父親開設的米店學習管帳。

熱心教育事業的陳嘉庚在商界取得巨大成功後,開始專注於在新加坡辦教育。先是在1912年和1915年推動及協辦福建會館屬下「五校」當中的道南、愛同和崇福,1919年創辦了華僑中學,1947年又創辦了附設小學部的南僑女子中學。

陳嘉庚也在新加坡設立了史上第一所海外華人大學——南洋大學。在陳嘉庚的影響下,第二次世界大戰前,南洋各地有3000多所華校,在校學生達40萬人。

年輕時的陳嘉庚。(網際網路)

陳嘉庚1913年回到家鄉集美,先後創辦了集美學校(多所學校的總稱),包括集美小學、集美中學、師範、水產、航海、商科、農林等校,之後又創辦了廈門大學。

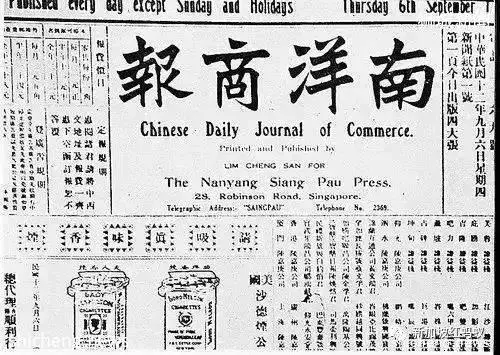

陳嘉庚還創辦了《南洋商報》和《南僑日報》。而《南洋商報》就是新加坡家喻戶曉的《聯合早報》的前身!

(陳嘉庚紀念館)

將陳嘉庚以華人教育先驅的身份印在20元新鈔上,不僅僅是對他的一種緬懷和崇敬,也印證了他對新加坡教育事業發展的傑出貢獻。

被譽為新加坡特蕾莎修女的許哲(Teresa Hsu Chih)

許哲於1898年出生於中國大陸汕頭,分別去過香港、英國、南美洲生活與工作,也在國際義工組織擔任護士。1963年,許哲來到新加坡,並在兩年後設立了專為老弱和孤苦病人而設的福利養老院,免費收容了250位貧病老人。許哲還成立了「心連心」服務組織,與志願者一起給生病的老人分發食物和錢。

(聯合早報)

許哲在83歲時卸下養老院的工作,儘管自己的年紀當時已不小,她仍然私下負擔起照顧27名老人的責任,非常偉大。她還時常收集舊衣服,分送給印度尼西亞、菲律賓及印度的窮人。

被譽為新加坡特蕾莎修女在105歲高齡時,還千里迢迢到柬埔寨山區,把糧食和日用品分發給那裡的村民,也常常被邀請到學校、療養院和醫院去給需要的人演講。

她認為,助人不應分種族、國家或宗教,大家應視人如己、視天下如一家。

(網際網路)

馬來族抗日英雄——阿南賽迪(Adnan Saidi)

大家可能有在歷史課本上看過阿南賽迪,因為他是新加坡日占時期的抗戰英雄之一。

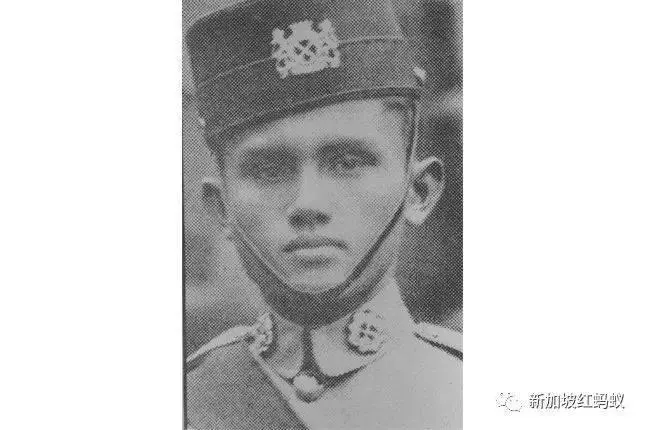

阿南賽迪。(國家檔案局)

阿南賽迪本來立志成為一名教師,但他卻在1933年時加入馬來軍團。因為他紀律嚴明,極度敬業,很快就被擢升為第二中尉,成為了第七排士兵的領袖。

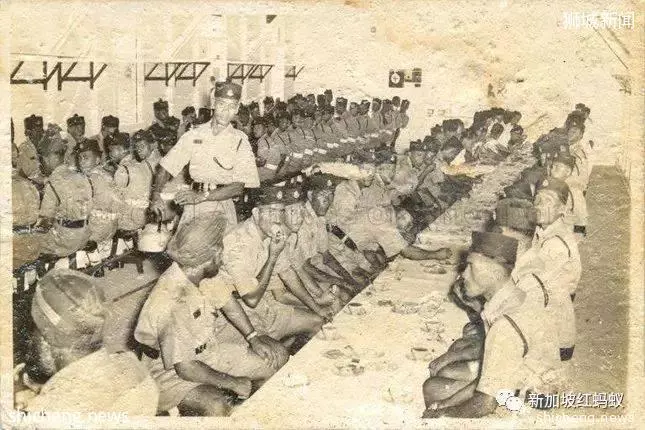

馬來軍團。(國家檔案局)

馬來軍團士兵們戰前的訓練。(帝國戰爭博物館)

1942年,他被派遣到巴西班讓嶺進行防守任務,也就是我們俗稱的「鴉片山崗戰役」。

當時,日軍嘗試偽裝成英軍里的印度士兵來拿下巴西班讓嶺,不料卻被阿南賽迪看穿,下令射殺日軍。雖然日本士兵死傷慘重,但他們仍不放棄,繼續攻打巴西班讓嶺。寡不敵眾的阿南賽迪與他的軍隊最後以堅強的意志力和拼搏的精神與日軍對抗了兩天。

可是,日軍強大的力量最終還是讓阿南賽迪與他的軍隊遭受慘敗,很多士兵都免不了一死。戰敗後,阿南賽迪被日軍綁在樹上,無情地用刺刀不停地往身上刺,直到他痛苦地死去。殘暴的日軍還將阿南賽迪的喉嚨割開,肢解他的屍體後再把他燒成灰燼。

阿南賽迪的英勇被新加坡人譽為二戰英雄。如今,為了緬懷阿南賽迪,新加坡將他的紀念牌匾放置在肯特崗,他的芳名也將永留在克蘭芝陣亡戰士紀念碑上。

克蘭芝陣亡戰士公墳(聯合早報)

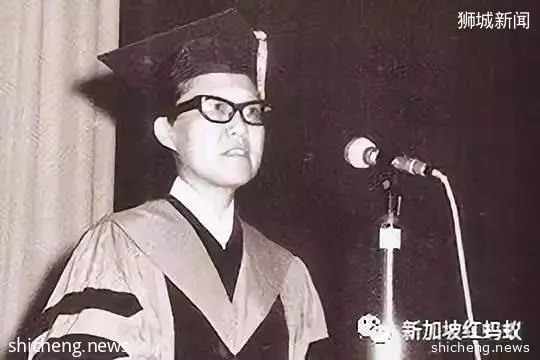

傑出女教育家——王惠卿博士(Ruth Wong Hie King)

王惠卿於1918年出生於新加坡,是一名被廣泛認為是具有前瞻性和開拓性的新加坡教育家、教師培訓學院(TTC)的第一位女校長和教育學院(現為新加坡國家教育學院)的創始主任。

王惠卿博士。(網際網路)

王惠卿畢業後曾在英華學校(Anglo-Chinese School)擔任教師一職,之後才繼續到美國深造,獲得哈佛大學教育研究生院的獎學金及教育博士學位。

1963年,她在吉隆坡新成立的姐妹校區開設了教育學院,並於六年後回到新加坡加入教育部擔任研究主任。1973年,她成立了教育學院(IE),並被任命為首任主任。

(網際網路)

王惠卿在教育學院大大改善了本地師資的培育,重新組織了教師培訓課程,採用了許多學科的方法進行教師培訓、提高教師的專業能力,刻意幫助學生更快、更好地學習成長。藉此奠定了現代新加坡教育體制的基礎。

一張新鈔上原來承載著這麼多人的努力付出與辛酸,也紀念了新加坡一路走來的成長和不易。這麼具有紀念意義的紙鈔,你說值不值得換取收藏?