不幸的锡克族家庭 在约翰夫妇前面的那辆缆车,坐着马兴达星、他岳母和一岁半孩子加斯汉达星。

他们一家七口出游,40岁的马兴达星三人乘坐一辆缆车,另外两位女性亲属带着两个孩子乘坐另一辆。每辆缆车核载六人。

马兴达星死亡,60岁岳母碧当古拉被抛出缆车外,当场死亡,一岁半孩子摔入大海获救,头部重伤。

探油台为何会撞上钢缆?

探油台为何会撞上钢缆?事发翌日,时任总理李光耀成立调查庭,下令彻查。

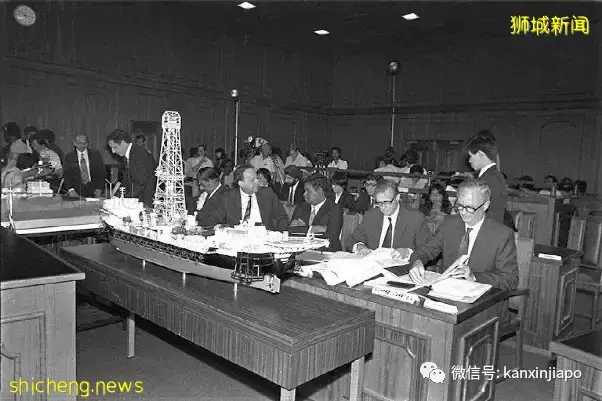

(调查庭取证。图源:新加坡档案馆)

调查庭从同年五月开庭听证,八月结束,历时55天。同年12月30日,调查庭向总统提交调查报告。 调查发现,事发是许多因素凑成。哪怕缺少任何一环,惨祸就不会发生。

1974年2月,圣淘沙缆车开业。缆车钢缆设计安全高度限制是60米,但实际上,为了确保安全,要求执行56.5米。

早在事发的两年前,1981年11月,货船“Australind号”进入新加坡港,要改装为探油台。1982年10月,在加装了一个探油井架之后,改名为“英尼威杜号”,成为探油台。加在加装之后,整船高度成了69米,而圣淘沙缆车缆索的安全通过高度限制是56.5米。但是当时没有量过整船的高度。因此,无论船长或领航员都不知道船体的高度。

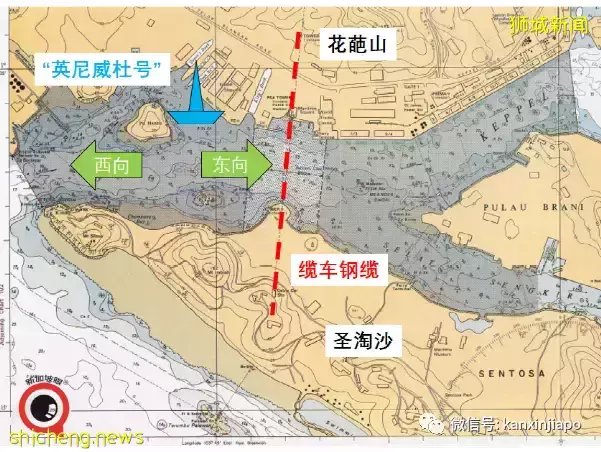

1983年1月29日,也就是事发当天,“英尼威杜号”已改装完毕,准备离港前去马来西亚。当时,船长Joki告知港口,船高50.3米、干舷3.7米;港口指示,这个高度与圣淘沙缆车安全高度太近,建议不要走东向航道,而是走西向航道出港。

所有出港船只都需要配备领航员。当天中午12点左右,港务局接到委派领航员的请求,派了领航员Baptista和两艘拖船前去协助。

Baptista下午1615时左右登上“英尼威杜号”。没有人告知他船高,他也没问,他认为,船既然是走西向航道,不会遭遇缆车钢缆,没有询问船高的必要。

当时正在退潮,潮水向东流。船长Joki和领航员Baptista没有意识到此事的重要性。

“英尼威杜号”船艏当时向着缆车。船长和领航员的计划是,在船艏、船尾各用一艘拖车,先把“英尼威杜号”推出船坞,然后调头180度,就可以朝西驶离。

大概1755时,“英尼威杜号”开始出钨。这是,在船尾位置的V7拖船,缆绳忽然脱落,V7拖船再也无法控制住“英尼威杜号”船身。在潮水影响下,船身开始向东边漂移,船尾转向船坞。

为了避免船尾撞到船坞,领航员Baptista下令使用主发动机向前驶,船速加快,等到船长Joki和Baptista都惊觉船只与缆车过于接近时,已经太晚了。

大概1806时之后,“英尼威杜号”的井架与缆车钢缆发生接触。当时有15辆缆车在运行,两辆被震脱落,跌落海里。其中一辆是空车,另一辆有五名乘客,无一幸免。

还有一辆缆车被撞得几乎翻了头,车内七名乘客有三个被摔出车外,两人死亡,就是锡克族家庭的父亲和外婆,幸存的是一岁半的儿子,被路过的渡轮船员救起。

各方的过失和责任 如果“英尼威杜号”船长和领航员事先知道井架比缆车钢缆高;如果V7拖船拖绳没有脱落;如果“英尼威杜号”不是在退潮时离港,这个惨剧就不会发生。

调查庭认为:

一、如果船长知道船体高度,即便他无法控制船体,只需二三十分钟时间,他就能通知缆车操作员让乘客及时撤离

二、如果领航员知道船体高度并研究潮水流向,就会提议船长延迟离港时间,不要在退潮时出港

三、当时“英尼威杜号”船上没有笈巴港的地形图。大副没有确保船上有足够的港口资料,没有提醒船长船身高度的变化;他负责船尾的工作,V7拖船缆绳脱落时,他没及时告知船长

四、二副在事发前两天上任,他没有来得及确保船上有笈巴港地形图

五、船主没有确保制度健全,没有向船长提供足够的图表

六、V7拖船船长没有检测缆绳的绳钩;同年1月13日,也就是事发之前16天,V7拖船拖绳曾经脱落,他没有报告

七、港务局没有禁止过高船只在缆车钢缆下穿过,也没有指示领航员必须检查船只的高度

八、笈巴船厂没有禁止任何船只在退潮时穿过缆车钢缆,也没有提醒缆车操作员在有过高船只穿越时,确保缆车内没有乘客;在改装井架之后,笈巴船厂没有及时通知各单位,也是个过失

后记

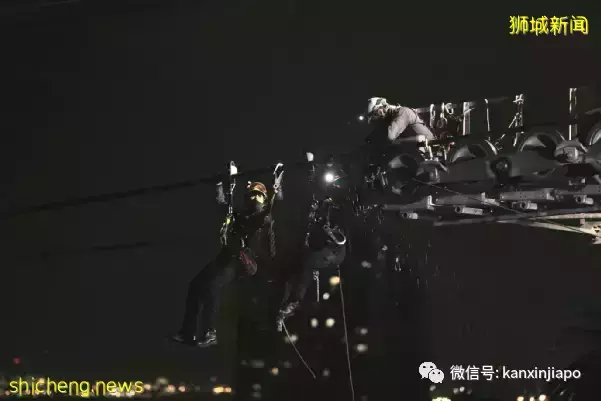

拯救行动总指挥李显龙上校,同年7月晋升准将,是新加坡武装部队当时史上最年轻的准将。翌年,他从军队退伍,以人民行动党候选人身份在当届大选中赢得德义区国会议席,进入政坛。二十年后,2004年,成为新加坡第三代总理。

(圣淘沙缆车空中拯救演习。图源:新加坡民防部队脸书)

现在,圣淘沙缆车空中拯救是新加坡民防部队的常规训练项目之一。