不幸的錫克族家庭 在約翰夫婦前面的那輛纜車,坐著馬興達星、他岳母和一歲半孩子加斯漢達星。

他們一家七口出遊,40歲的馬興達星三人乘坐一輛纜車,另外兩位女性親屬帶著兩個孩子乘坐另一輛。每輛纜車核載六人。

馬興達星死亡,60歲岳母碧當古拉被拋出纜車外,當場死亡,一歲半孩子摔入大海獲救,頭部重傷。

探油台為何會撞上鋼纜?

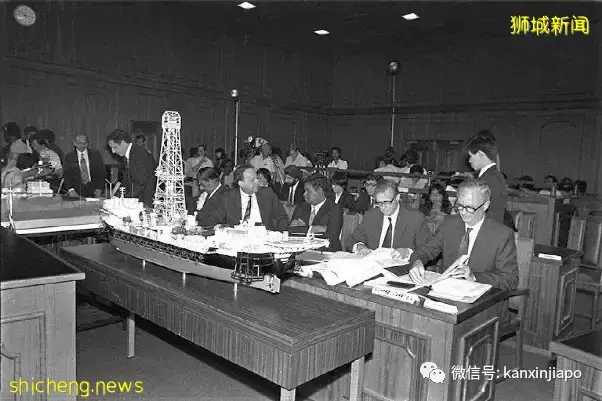

探油台為何會撞上鋼纜?事發翌日,時任總理李光耀成立調查庭,下令徹查。

(調查庭取證。圖源:新加坡檔案館)

調查庭從同年五月開庭聽證,八月結束,歷時55天。同年12月30日,調查庭向總統提交調查報告。 調查發現,事發是許多因素湊成。哪怕缺少任何一環,慘禍就不會發生。

1974年2月,聖淘沙纜車開業。纜車鋼纜設計安全高度限制是60米,但實際上,為了確保安全,要求執行56.5米。

早在事發的兩年前,1981年11月,貨船「Australind號」進入新加坡港,要改裝為探油台。1982年10月,在加裝了一個探油井架之後,改名為「英尼威杜號」,成為探油台。加在加裝之後,整船高度成了69米,而聖淘沙纜車纜索的安全通過高度限制是56.5米。但是當時沒有量過整船的高度。因此,無論船長或領航員都不知道船體的高度。

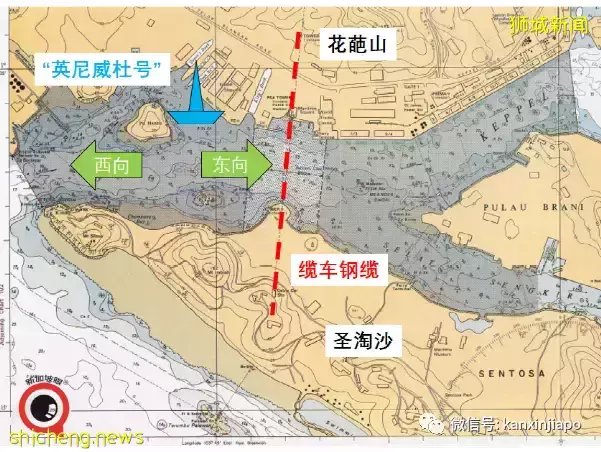

1983年1月29日,也就是事發當天,「英尼威杜號」已改裝完畢,準備離港前去馬來西亞。當時,船長Joki告知港口,船高50.3米、干舷3.7米;港口指示,這個高度與聖淘沙纜車安全高度太近,建議不要走東向航道,而是走西向航道出港。

所有出港船隻都需要配備領航員。當天中午12點左右,港務局接到委派領航員的請求,派了領航員Baptista和兩艘拖船前去協助。

Baptista下午1615時左右登上「英尼威杜號」。沒有人告知他船高,他也沒問,他認為,船既然是走西向航道,不會遭遇纜車鋼纜,沒有詢問船高的必要。

當時正在退潮,潮水向東流。船長Joki和領航員Baptista沒有意識到此事的重要性。

「英尼威杜號」船艏當時向著纜車。船長和領航員的計劃是,在船艏、船尾各用一艘拖車,先把「英尼威杜號」推出船塢,然後調頭180度,就可以朝西駛離。

大概1755時,「英尼威杜號」開始出鎢。這是,在船尾位置的V7拖船,纜繩忽然脫落,V7拖船再也無法控制住「英尼威杜號」船身。在潮水影響下,船身開始向東邊漂移,船尾轉向船塢。

為了避免船尾撞到船塢,領航員Baptista下令使用主發動機向前駛,船速加快,等到船長Joki和Baptista都驚覺船隻與纜車過於接近時,已經太晚了。

大概1806時之後,「英尼威杜號」的井架與纜車鋼纜發生接觸。當時有15輛纜車在運行,兩輛被震脫落,跌落海里。其中一輛是空車,另一輛有五名乘客,無一倖免。

還有一輛纜車被撞得幾乎翻了頭,車內七名乘客有三個被摔出車外,兩人死亡,就是錫克族家庭的父親和外婆,倖存的是一歲半的兒子,被路過的渡輪船員救起。

各方的過失和責任 如果「英尼威杜號」船長和領航員事先知道井架比纜車鋼纜高;如果V7拖船拖繩沒有脫落;如果「英尼威杜號」不是在退潮時離港,這個慘劇就不會發生。

調查庭認為:

一、如果船長知道船體高度,即便他無法控制船體,只需二三十分鐘時間,他就能通知纜車操作員讓乘客及時撤離

二、如果領航員知道船體高度並研究潮水流向,就會提議船長延遲離港時間,不要在退潮時出港

三、當時「英尼威杜號」船上沒有笈巴港的地形圖。大副沒有確保船上有足夠的港口資料,沒有提醒船長船身高度的變化;他負責船尾的工作,V7拖船纜繩脫落時,他沒及時告知船長

四、二副在事發前兩天上任,他沒有來得及確保船上有笈巴港地形圖

五、船主沒有確保制度健全,沒有向船長提供足夠的圖表

六、V7拖船船長沒有檢測纜繩的繩鉤;同年1月13日,也就是事發之前16天,V7拖船拖繩曾經脫落,他沒有報告

七、港務局沒有禁止過高船隻在纜車鋼纜下穿過,也沒有指示領航員必須檢查船隻的高度

八、笈巴船廠沒有禁止任何船隻在退潮時穿過纜車鋼纜,也沒有提醒纜車操作員在有過高船隻穿越時,確保纜車內沒有乘客;在改裝井架之後,笈巴船廠沒有及時通知各單位,也是個過失

後記

拯救行動總指揮李顯龍上校,同年7月晉升准將,是新加坡武裝部隊當時史上最年輕的准將。翌年,他從軍隊退伍,以人民行動黨候選人身份在當屆大選中贏得德義區國會議席,進入政壇。二十年後,2004年,成為新加坡第三代總理。

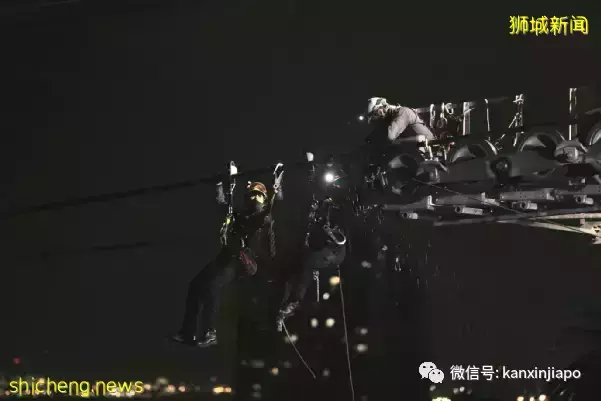

(聖淘沙纜車空中拯救演習。圖源:新加坡民防部隊臉書)

現在,聖淘沙纜車空中拯救是新加坡民防部隊的常規訓練項目之一。