都为国有公司“淡马锡控股”所有

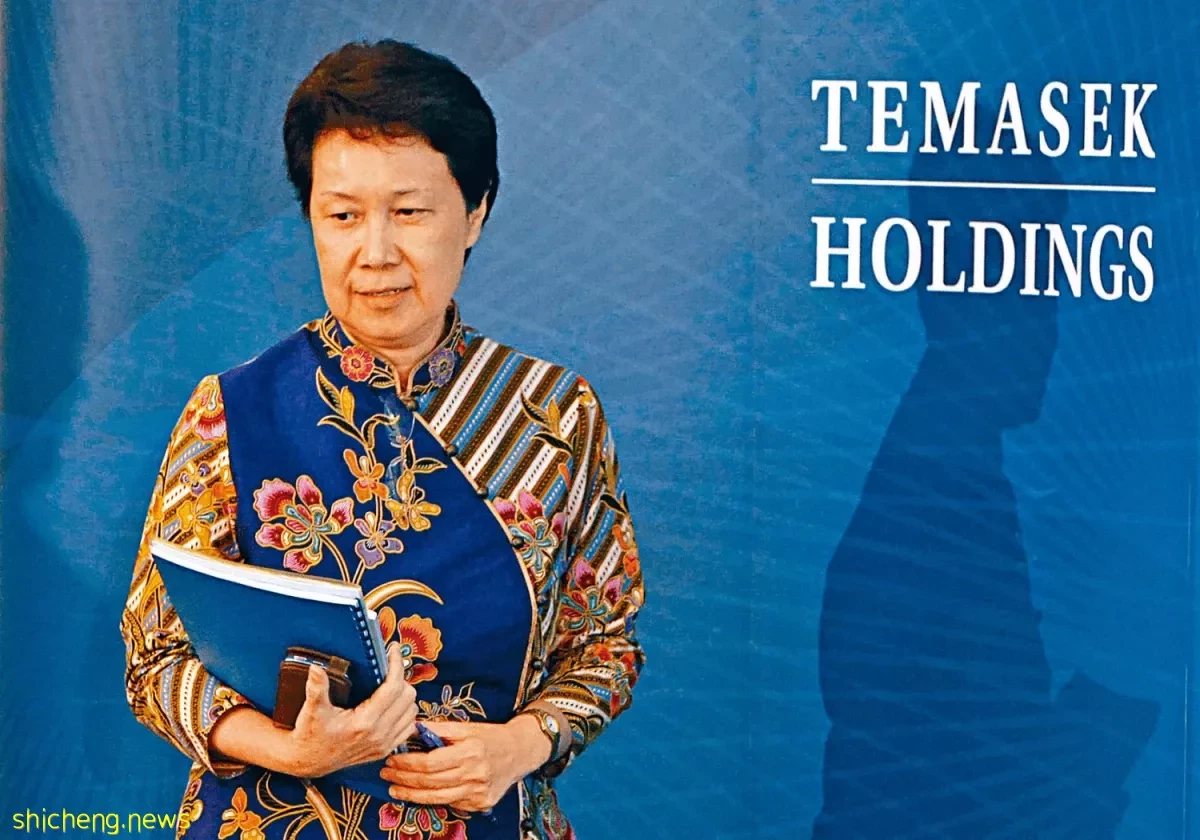

而为淡马锡掌舵的正是现任总理李显龙的夫人何晶

当然,新加坡并非没有反对党

目前共有38个登记注册的在野政党

但其中大部分都势力微弱

仅有工人党可算得上主要反对党

目前在国会93个议席中占领了9席

工人党立场中间偏左

他们希望能够进一步开放新加坡的社会氛围

修改国内治安法,充分拓展言论和结社自由

虽然势力远不能和人民行动党抗衡

但近年来影响有所扩大

大选时挥舞工人党旗帜的选民

在新加坡独立、人民行动党开始执政之前

新加坡已经取得自治地位

人民也习惯了自西方舶来的民选制度

而人民行动党之所以能够迅速崛起

离不开李光耀的强势、铁腕统治风格

它体现在新加坡国家制度的方方面面

在新加坡,法律是稳定社会的基本规则

事事立法先行、依法而行

法律甚至渗透到了家庭卫生等私人领域

家中不能裸体、组屋不能养猫

在街上不能喂鸽子、全国不售卖口香糖

不能大喊大叫、不能随意蹭网

甚至,未经申报不能在公共场合唱歌

新加坡的一处街头禁令牌

就在今年8月22日之前

男男性行为在新加坡也属于违法行为

一年一度的新加坡LGBT游行“pink dot”现场要求废止同性恋禁令

新加坡还保有了被许多现代国家抛弃的鞭刑制度

新加坡人认为,鞭刑不会致命

但也绝非不痛不痒

它使人感到强烈的疼痛和羞辱

并且会留下永久的疤痕记号

本世纪以来,新加坡共有12460名罪犯被判处鞭刑

其中5%左右的人最终终身残疾

新加坡鞭刑示意图

虽然新加坡的“奇葩法律”众多

但真正适用于鞭刑的还是那些重罪

例如强奸、抢劫、挟持人质和贩毒等

唯一可能令人惊讶的是

非法涂鸦也将招致鞭刑

此外,鞭刑的行刑对象仅限于体检合格的青壮年男性

而且一次最多鞭打24次

另外,死刑犯不执行鞭刑

据新加坡司法机构观察

对于一些长期生活在恶劣环境中的罪犯而言

监狱生活甚至显得并没有什么不愉快

只有鞭笞具有实际的效果和持久的影响

新加坡在1960年代曾面临严重的黑帮问题

鞭刑就成为了政府有效控制犯罪的手段

甚至新加坡的死刑行刑方式

也依旧采用已被广泛抛弃

被认为是不人道的绞刑

但从结果来看

新加坡政府达到了他们的目的

目前,新加坡是世界上暴力犯罪率最低的国家之一

新加坡人在一场反对死刑的示威活动中

新加坡法制的另一项重要成果是反腐

上世纪50年代,新加坡政府腐败也非常严重

为此,新加坡打破了年资制度

任命了许多30岁出头的年轻公务员

并大幅提高公务员工资与福利

普通公务员的年收入能够达到50万人民币

部长级公务员年收入相当于200万元人民币

各部门还设立了专项奖学金制度

从高中时期就开始挖掘培养优秀公务员

同时也设定了严格的约束和惩罚机制

有贪污和受贿意图即可入罪

新加坡公民在国外贪污犯罪也须担责

公务员及家人的各类财产不仅聘用前要申报

任职期间也要每年申报

新加坡反腐败宣传

新加坡与其承袭的英国政体的一大不同是

英国文官系统强调政治中立

内阁换届,文官却依旧各司其职

但新加坡政府则强调公务员对执政党的忠诚

目前新加坡2.5%的人口为公职雇员

是典型的“大政府”

以集中权力的政党为中心

有统领能力的精英领导层统辖全局

有学者总结新加坡的执政风格为

“亲民、护民,但并不以民意为决策出发点”

猝然独立给新加坡执政者留下了巨大的伤痕

种族纷争、强邻环伺、身份认同缺失

使得新加坡人有一种强烈的焦虑感

因此人民行动党也一直强调新加坡经济成功背后

偶然性和脆弱性的一面

希望其人民能居安思危

李光耀依势提出了一则理论

认为热带的气候会致使人懒惰

因此他要求室内空调温度必须保持在21度

以期略感寒凉的温度

让人们头脑更冷静、效率更高

因此,不少被外派到新加坡的欧美人士

形容这里是“永不停歇的发动机”

新加坡楼房背面,密密麻麻的空调外机

多年执掌大权的人民行动党

对国内的反对声非常警惕

素来被国际社会指责其威权主义倾向

在承袭自殖民政府的“内部安全法令”限制下

批评新加坡政府可能招致灭顶之灾

最常见的便是被以诽谤罪起诉要求赔偿

据反对党工人党所言

“要写文章批判政府也是可以的,

但要有‘被告到脱裤’的心理准备”

人民行动党的治国之策

近几年遭到了越来越多的质疑批驳

许多人认为这种“保姆国家”(Nanny State)的全能管理模式

已不再适用于今日新加坡

自社交媒体兴起以来

民众的声音愈加嘹亮

工人党也在近年的选举中逐渐崭露头角

但不可否认的是

也正是李光耀及人民行动党

领导新加坡在短短几十年时间里

实现不可思议的经济转型与产业升级

超越了“弹丸小国”的疆界

为全世界所瞩目

独立之初贫困落后的新加坡

如今已是世界上最富裕的国家之一

人均GDP位居全球第五

新加坡详细地图

独立之初的新加坡

脱离了赖以生存的马来西亚腹地市场

贫穷、落后、嗷嗷待哺的新加坡

迫使李光耀把吸引外资作为发展经济的核心策略

上世纪60-70年代的新加坡

凭借优越的地理位置和慷慨的外资补贴

顺利引进了一批外国资本

此时转口贸易和劳动密集型产业迅速发展

截至80年代,新加坡GDP年均增长率高达9%

成为同期世界上增长最快的国家之一

新加坡还广泛参与了自由贸易协定

与全球主要经济体都有密切的贸易往来

巩固了自由贸易港的地位

除了作为港口承接贸易

全球市场对石油需求增加

加之战后东亚地区的崛起

使李光耀敏锐察觉到石油产品消费的大量需求

1960年代,李光耀果断决定

大力发展石化产业

没有一滴原油的新加坡

仅花了20多年时间

就发展成为世界第三大炼油中心

和世界石油贸易枢纽

同样是在60年代

被誉为“新加坡经济发展之父”的副总理吴庆瑞

决定把新加坡岛西南部的“荒芜之地”裕廊

变为跨国工业园区

此后,全国三分之一以上的劳动力

四分之一GDP、八千余家制造业公司

都汇集于勃兴的裕廊

且以电子产品和精密工程业等精尖产业为主

1980年代后期,新加坡决定二次转型

从传统工业向高技术、高增值方向转化

大力发展金融、交通运输、旅游等服务业

如今,商业和金融业是新加坡的支柱产业

新加坡成为了世界第三大金融中心

全国GDP中75%来自服务业,25%来自工业

新加坡的卓越发展

也震动了开启改革开放事业的中国

1978年,邓小平访问新加坡

被李光耀政府的建设成果深深感染

希望也能为中国所用

吴庆瑞领导的裕廊工业园模式

便启发了80年代初期一批开发区的诞生

其中最具代表性的是苏州工业园区

数十年来,数千名苏州官员曾赴新加坡考察学习

新加坡政府也向苏州派驻人才参与开发

1985年,吴庆瑞甚至还被任命为沿海开发区经济顾问

李光耀非常乐观地看待中国的发展前景

他曾说“中国若真要追上来,

甚至会比新加坡做得更好”

1978年,邓小平与李光耀的合影

新加坡似乎生来就希望令人印象深刻

经济繁荣、民生昌盛

新加坡做到了,但许多别的国家也能做到

李光耀另一件别开生面的举措

则彻底让世界对这个新兴小国刮目相看

1967年,李光耀提出了“花园城市”的设想

他打了这么一个比方:

“在第三世界的沙漠,

建立第一世界的绿洲”

让新加坡成为一个环境清洁、绿意盎然的现代都市

一方面是为了人们生活更加愉快

另一方面,则能给外国商人留下深刻印象

说服他们把钱投资在新加坡

绿化不仅仅是审美上的追求

也代表着有形的秩序——

一个井井有条的城市,

一个毫无“杂草”的国家

没有垃圾、没有破旧房屋

也没有极端的思想和猖獗的暴力

为了证明他的决心

李光耀甚至拍摄了一张在街头扫地的照片

为实现“花园城市”的愿景

最先开始实施的是密集的植树计划

李光耀希望自己在欧美所见的

宽阔气派的林荫大道

能与每个新加坡人共享

三四年的时间过去

新加坡多了55000棵树木

万礼湖路

70年代中期以后

越来越多的公园开始兴建

新加坡政府专门立法并成立了“公园和娱乐部”

旨在为居民提供更多的休闲空间

公园和绿地的面积增加了十余倍

数量也从13个增加到330个