(带着孩子一起做义工)

点饮料的时候,营业员会问要喝什么水,就是喝什么饮料。我们中文中饮料有冷热之分,当地人却说冰的还是烧的。当地人把吸管叫做水草,所有的塑料袋,他们都叫纸袋。

这些刚开始听起来,真是让人一头雾水。慢慢听习惯,我也就明白了,这是中文、英语字面翻译、中国南部语系混杂而成的独特华语,并不是纯正的中文。

在外面吃饭点餐时,我还发现了一个特别有趣的事,当地人点餐前会先去找位置,并且随手拿个东西占座。

用纸巾占座位的比较多,我也见过小卡片、雨伞,甚至用手机、钱包占座的。因为新加坡特别的安全,所以人们才会放心地把自己的物品放在桌上,不用担心发生偷窃。

刚开始我还以为是别人遗漏的,后来才明白,原来这是当地的一种占座文化。

(我把弟弟单独留下来占座)

05 人吃五谷杂粮,难免有头痛脑热。我们在中国生病后都是去医院,新加坡还真不一样。在当地看病,一般不去医院,直接去诊所找医生看就行。

但诊所很少做检查,都只是询问具体病症,用药也是只针对症状,头痛医头,脚痛医脚。遇到诊所解决不了的,就得让他们开介绍信去医院做进一步检查。但排队等检查可能要好几周,甚至好几个月。

老公有次就因为肾结石疼的厉害,拿介绍信到医院检查,结果单单B超检查就排到三周之后了,让人无语。

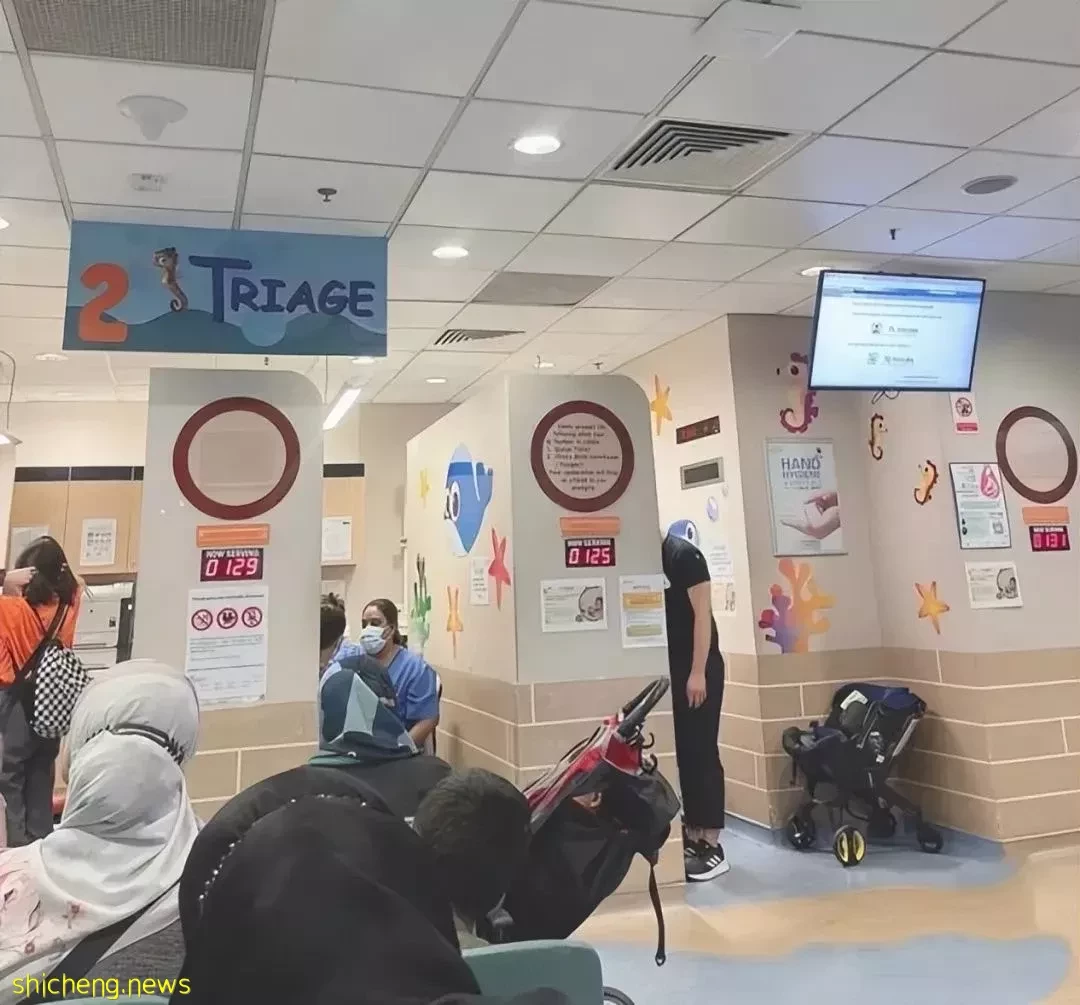

(每次去医院都是一场漫长的等待)

对于新的环境,我们都是随遇而安的态度。孩子的教育,我和队友都比较佛系。我们不鸡娃,不逼孩子上补习班,也不给他们布置额外的课后作业。这在学校老师的眼里,简直就是奇葩家庭。

其实,我们更看中孩子在受教育的过程中,养成良好的学习习惯,学会独立思考,对世界时刻抱有好奇心和探索的欲望。

新加坡的教育虽然也很卷,但相对于国内被强推著向前走,在新加坡可能会多一点选择。周末,孩子们可以被大海和森林填满,还有很多博物馆和美术馆让他们亲近。

而我,平常除了做家里日常琐事,也很积极的走出家门,参加社会公益活动。

(在图书馆给孩子们读书)

我爱做图书馆的理书员,给那儿的孩子们讲故事。他们眼中闪耀的求知的光芒,让我沉醉。

我也做老年人服务工作,帮老年食堂切菜,带孩子一起给老年人送饭。碰到老人自己接取食物时,看到两个孩子送餐,原本漠然和无神的眼睛,会突然亮起来,像星星一样。而孩子们为能帮助到别人,也感到很开心。

同时,我还是孩子学校的家长志愿者,配合学校的各种活动。亲身见证孩子们在学校的成长,那感觉跟从老师和孩子口中讲述完全不同。

我喜欢参加社会公益活动,因为这样不仅能帮助别人,也能帮助我更好地了解当地文化,更快地融入当地社会。

(做义工的大集体)

我很庆幸也很享受,在职场间隙,能有这么一段全职妈妈的时光,让我能多陪伴孩子一些。但焦虑一直如影随形,只是我努力在用行动进行化解。

在新加坡才一年半时间,我就深切感受到什么叫物价横飞。我们租的两室的公寓房,月租从2800新币(1.4万人民币)飙到4000(2万人民币),目测还会继续狂飙。甚至连日常的做菜调料,都涨幅让人感到窒息。

而国内便捷和无所不能的快递、外卖,更让人无比怀念。我也会从中国网购一些当地买不到的东西。虽然不太方便,但只要拼上耐心,想吃的、想用的,最终都能到手。

(我们一家四口)

星云大师说:“在等待的日子里,刻苦读书,谦卑做人,养得深根,日后才能枝叶茂盛。”

最近,我终于找到了一份能容纳我身心和灵魂的新工作,在异乡重新扬帆起航。

我始终相信,无论身处何地,只要心怀阳光,目之所及无不是风景,无不是希望。

(口述:V妈,编辑:橙心橙怡;文章原载于微信公众号真实人物的故事)