(帶著孩子一起做義工)

點飲料的時候,營業員會問要喝什麼水,就是喝什麼飲料。我們中文中飲料有冷熱之分,當地人卻說冰的還是燒的。當地人把吸管叫做水草,所有的塑料袋,他們都叫紙袋。

這些剛開始聽起來,真是讓人一頭霧水。慢慢聽習慣,我也就明白了,這是中文、英語字面翻譯、中國南部語系混雜而成的獨特華語,並不是純正的中文。

在外面吃飯點餐時,我還發現了一個特別有趣的事,當地人點餐前會先去找位置,並且隨手拿個東西占座。

用紙巾占座位的比較多,我也見過小卡片、雨傘,甚至用手機、錢包占座的。因為新加坡特別的安全,所以人們才會放心地把自己的物品放在桌上,不用擔心發生偷竊。

剛開始我還以為是別人遺漏的,後來才明白,原來這是當地的一種占座文化。

(我把弟弟單獨留下來占座)

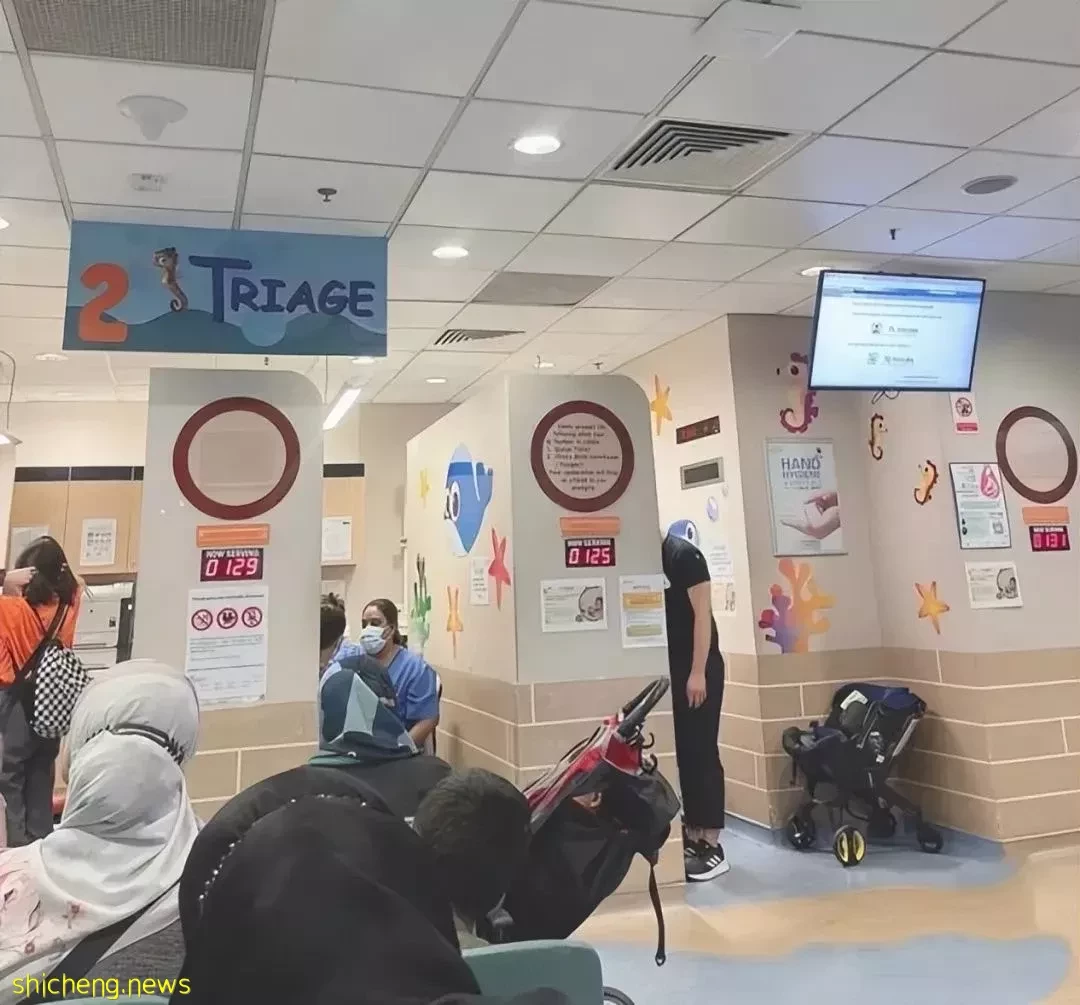

05 人吃五穀雜糧,難免有頭痛腦熱。我們在中國生病後都是去醫院,新加坡還真不一樣。在當地看病,一般不去醫院,直接去診所找醫生看就行。

但診所很少做檢查,都只是詢問具體病症,用藥也是只針對症狀,頭痛醫頭,腳痛醫腳。遇到診所解決不了的,就得讓他們開介紹信去醫院做進一步檢查。但排隊等檢查可能要好幾周,甚至好幾個月。

老公有次就因為腎結石疼的厲害,拿介紹信到醫院檢查,結果單單B超檢查就排到三周之後了,讓人無語。

(每次去醫院都是一場漫長的等待)

對於新的環境,我們都是隨遇而安的態度。孩子的教育,我和隊友都比較佛系。我們不雞娃,不逼孩子上補習班,也不給他們布置額外的課後作業。這在學校老師的眼裡,簡直就是奇葩家庭。

其實,我們更看中孩子在受教育的過程中,養成良好的學習習慣,學會獨立思考,對世界時刻抱有好奇心和探索的慾望。

新加坡的教育雖然也很卷,但相對於國內被強推著向前走,在新加坡可能會多一點選擇。周末,孩子們可以被大海和森林填滿,還有很多博物館和美術館讓他們親近。

而我,平常除了做家裡日常瑣事,也很積極的走出家門,參加社會公益活動。

(在圖書館給孩子們讀書)

我愛做圖書館的理書員,給那兒的孩子們講故事。他們眼中閃耀的求知的光芒,讓我沉醉。

我也做老年人服務工作,幫老年食堂切菜,帶孩子一起給老年人送飯。碰到老人自己接取食物時,看到兩個孩子送餐,原本漠然和無神的眼睛,會突然亮起來,像星星一樣。而孩子們為能幫助到別人,也感到很開心。

同時,我還是孩子學校的家長志願者,配合學校的各種活動。親身見證孩子們在學校的成長,那感覺跟從老師和孩子口中講述完全不同。

我喜歡參加社會公益活動,因為這樣不僅能幫助別人,也能幫助我更好地了解當地文化,更快地融入當地社會。

(做義工的大集體)

我很慶幸也很享受,在職場間隙,能有這麼一段全職媽媽的時光,讓我能多陪伴孩子一些。但焦慮一直如影隨形,只是我努力在用行動進行化解。

在新加坡才一年半時間,我就深切感受到什麼叫物價橫飛。我們租的兩室的公寓房,月租從2800新幣(1.4萬人民幣)飆到4000(2萬人民幣),目測還會繼續狂飆。甚至連日常的做菜調料,都漲幅讓人感到窒息。

而國內便捷和無所不能的快遞、外賣,更讓人無比懷念。我也會從中國網購一些當地買不到的東西。雖然不太方便,但只要拼上耐心,想吃的、想用的,最終都能到手。

(我們一家四口)

星雲大師說:「在等待的日子裡,刻苦讀書,謙卑做人,養得深根,日後才能枝葉茂盛。」

最近,我終於找到了一份能容納我身心和靈魂的新工作,在異鄉重新揚帆起航。

我始終相信,無論身處何地,只要心懷陽光,目之所及無不是風景,無不是希望。

(口述:V媽,編輯:橙心橙怡;文章原載於微信公眾號真實人物的故事)