一个世纪前,乡村局将位于波那维斯达路和荷兰路之间的乡村命名为“荷兰村”(Holland Village),500多名劳工在这一带的橡胶园工作,中国和印度都是这里廉价劳动力的来源地。

▲1950年代荷兰村景观

1950年代,荷兰村发展成供英军消闲的现代化甘榜。英军撤退后,建屋局将女皇镇规划成7个邻里,荷兰村一带属于第七邻里,20多座组屋成为女皇镇3万多个组屋单位的一部分。

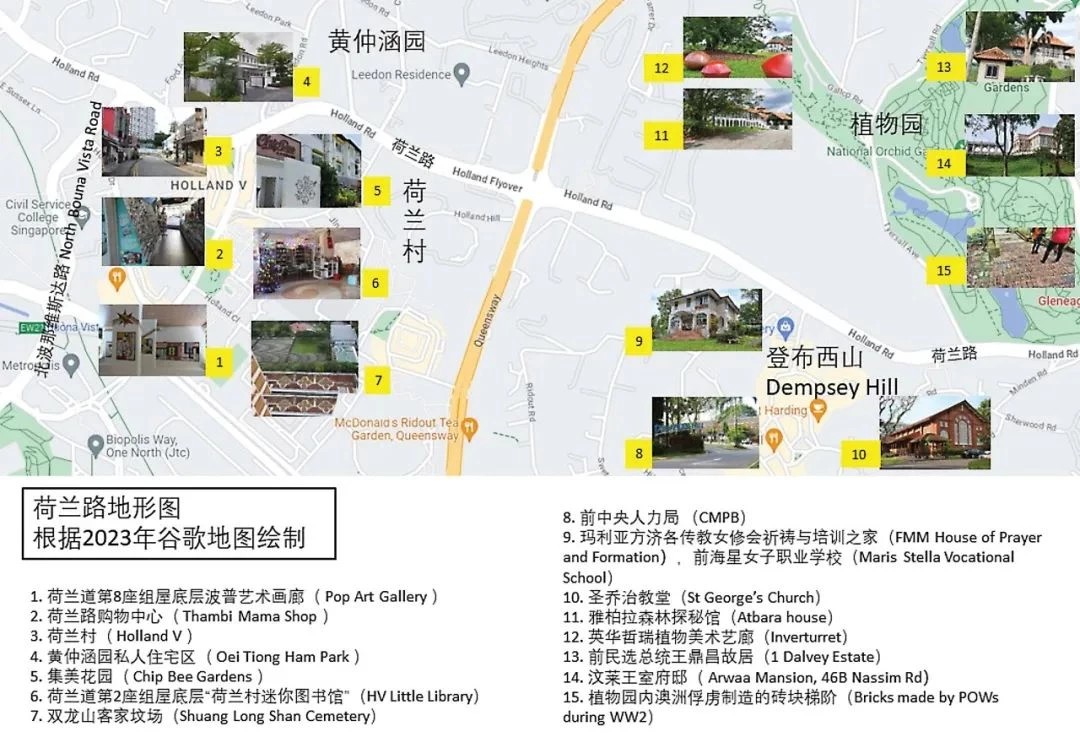

▲荷兰路地形图(根据2023年谷歌地图绘制)

荷兰村地铁站一带有荷兰道(Holland Avenue)、路(Road)、弄(Close)、台(Terrace)、坡(Rise)、园(Park)、山(Hill)等,不禁使人产生联想,荷兰村与荷兰之间似乎有些“裙带”关系。

荷兰村跟荷兰人无关

新加坡的荷兰跟北欧的荷兰没有丝毫关联。荷兰路的名字有三个来源:在荷兰路一带居住的建筑师休·荷兰(Hugh Holland);英国皇家炮兵休·荷兰(Hugh Holland);殖民地秘书长亨利·荷兰(Henry Thurstan Hol-land)。根据黄友平的《新加坡地名探索》,19世纪末荷兰路已经正名,时任总督史密斯的顶头上司就是亨利·荷兰,殖民地的总督都听命于他。20世纪初建筑师和皇家炮兵在本地居住时,荷兰路早已出现,因此以殖民地秘书长命名的可能性较大。

▲荷兰村洋溢着浓郁的英国小镇风情

1930年代的巴西班让、亚历山大、金文泰、登布西路(Dempsey Road)一带都是军营区,荷兰村地点适中,发展成为军人日常消闲购物的好去处。二战后路边摊搬入临时搭建的锌顶巴刹,酒吧、纹身店、裁缝店、电器店、便利店等相继涌现,洋溢着浓郁的英国小镇风情。

半个世纪前落成的荷兰路购物中心,跟现代商场相比或许不入流,不过购物中心骑楼的“Thambi妈妈店”(mama shop,印度人的书报与零食店)肯定与众不同,它代理世界各地几千份杂志期刊,即使是限量版都有办法为顾客手到擒来。

2011年地铁开到荷兰村,带来周末人气。不过有人欢喜有人愁,第12座组屋的居民首当其冲,必须忍受噪音、酒客酗酒后随地小便等,可算是荷兰村的另类特色。

将转角处打造成文化社区

▲荷兰道第2座组屋底层 “荷兰村迷你图书馆”,营造睦邻的甘榜氛围

组屋的底层空间,往往是国人最常路过,却又视而不见的地方。荷兰道第2座组屋底层有个 “荷兰村迷你图书馆”(HV Little Library),这个一年前才出现的乐龄人士角落,堪称蝴蝶效应的结晶。冠病疫情管制期间,居民黄居慈在空荡荡的组屋底层置放书柜和书本,让年长者下楼就有个可以消磨时间的去处。现在的迷你图书馆已经由一个人变成一群人管理,街坊陆续捐出桌椅、书柜、书本、乐器等,营造睦邻的甘榜氛围。

▲荷兰道第8座组屋底层的波普艺术画廊

荷兰道第8座组屋底层打造成波普艺术画廊(Pop Art Gallery),这是继麦波申的“梵高画廊”之后,本地非盈利组织“社区创意”(Social Creatives)的另一大众文化创作。组屋底层的波普艺术灵感源自美国波普艺术家安迪·沃霍尔(Andy Warhol)、罗伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)和凯斯·哈林(Keith Haring),呈现的本土元素包括南洋早餐、军训和九层糕等。

波普艺术于上世纪50年代在伦敦与纽约出现,迅速崛起成为流行艺术风格的主流。它以大胆、简单的日常图像和鲜艳的颜色为特征,因此有人称其为“商业美术形式的风格”。

很少有像沃霍尔这样的艺术家,把金钱和艺术的关系坦率地表露出来,大胆地公开说赚钱就是艺术创作的驱动力。他最经典的作品金宝汤罐头(Campbell’s soup)图案,带领波普艺术登上大雅之堂。

集美花园

▲集美花园初建时用来安顿已婚英军家属

荷兰村地铁站B出口的集美花园(Chip Bee Gardens),有约400间排屋和低层公寓,一个甲子前用来安顿已婚英军家属。正当一切欣欣向荣时,英军突然撤退所有远东军力,集美花园变成空城。政府支付600多万新元(原建造费的40%)从英国手中接管过来,让在国际学校和高等教育机构任职的外籍教师入住。

现在的集美花园是最受西方外派专业人士青睐的小镇之一,随着时代不断演变,出现了高档精品店、现代艺术画廊、餐馆、时尚咖啡馆等。

小区以“集美”命名,让人联想到陈嘉庚在厦门集美家乡设立学校、科学馆、图书馆和医院,建造成教育系统完善的集美村。追溯起来,建造集美花园的时候,陈嘉庚已在中国去世。这是时任中华总商会会长高德根和陈永裕(陈六使的侄儿)联合发展的项目,取名“集美花园”来纪念陈六使的家乡。

双龙山客家坟场

▲双龙山客家坟场

荷兰村曾经有两座应和会馆购置的双龙山,埋葬嘉应五属(梅县、蕉岭、五华、兴宁、平远)先人,并在祠堂内开办应新学堂(1926-1969)。

上世纪60年代,建屋局征用坟山来发展组屋区。应和会馆跟政府进行多轮交涉,最终保留5%的土地。如今缩小的双龙山客家坟场与政府组屋为邻,重新规划的墓碑鳞次节比,格局好比周遭的组屋,被誉为“模范坟场”。

跟一般注重雕工的岭南建筑相比,保留下来的双龙山祠堂反映客家人朴实无华的一面。祠堂中堂正后方安置著传统五星石,据说它是土地龙神的化胎,代表五行相生,保佑家族子孝孙贤,繁荣昌盛。

黄仲涵园

荷兰村附近有个黄仲涵园(Oei Tiong Ham Park)私人住宅区。1920年“印尼糖王”黄仲涵在新加坡落户,捐出多笔款项扩建莱佛士书院、华侨中学、道南学校等校舍。商业方面,他在新加坡创办轮船公司,成为印尼华侨航业的主要力量。

黄仲涵的家族史多姿多彩,父亲黄志信参加1853年厦门小刀会起义,担任部队军需官,也就是负责“兵马未动,粮草先行”的后勤。起义军遭到清朝政府的严厉镇压,黄志信知道大势已去,逃难到印尼三宝垄定居。他开创商贸企业,从爪哇出口烟草和蔗糖,从中国进口茶叶、苏州丝绸及各种食品,成为在地华人首领。

黄仲涵继承父业,投资大型甘蔗园与糖厂,聘请外国专家和购置最新自动化设备来提高生产力。黄仲涵财团(OTHC)的蔗糖产量超过华侨糖业总产量的半数,为了逃避荷兰殖民地政府的税务才来到本地定居。

印尼独立后,政府为了保护民族经济,对华人商贸施行各种限制。黄仲涵家族向来亲荷兰政府,又是当地华人最大的财团,排华高峰期成为当局的眼中钉,以“偷漏重税”、“违反经济法令”为由,将黄氏家族的资产国有化。黄仲涵因对本地社群有贡献,名字在荷兰村一带保留下来。

植物园

坐落在荷兰路的植物园参照英式园林风格设计,新加坡庆祝独立半个世纪那年,植物园列为联合国教科文组织的世界文化遗产,它也是唯一上榜的热带园林。

植物园和对面的前军营,原本是豆蔻种植园,由后来出任三国领事的胡亚基和殖民地财务秘书共同拥有。19世纪中叶,全岛15万棵豆蔻树因虫害毁于一旦,胡亚基等人将废弃的园丘出售给政府,部分用作军营,部分创建植物园。

经济作物方面,植物园最成功之处就是试验出种植橡胶树的方法,19世纪末在新、马推广开来,许多商人因此致富。

▲文莱王室府邸“Arwaa Mansion”

植物园与周遭有些鲜为人知的小秘密。例如日据时期,澳洲俘虏用自己制造的砖块铺设梯阶,红砖上的箭头就是识别的标志。格洛扩展区(Gallop Extension)的两幢百多年老洋房“雅柏拉”(Atbara house)森林探秘馆和“英华哲瑞”(Inverturret)植物美术艺廊,都由双迈(Swan&MacLaren)建筑师设计,修复前用作法国大使馆与大使官邸。双迈的设计构思新颖,受保留建筑包括良木园、苏丹回教堂、史丹福大厦、维多利亚纪念堂、南天大酒楼(裕华国货)等都由其设计。此外,大威园(1 Dalvey Estate)乃前民选总统王鼎昌故居,文莱王室府邸“Arwaa Mansion”坐落在大威山上(46B Nassim Rd),占地超过90间五房式政府组屋,无限风光尽收眼帘。

登布西路前东陵兵营

▲登布西山曾经是欢送成千上万年轻人入伍的地方

19世纪中叶兴建的东陵兵营(Tanglin Barracks),位于植物园对面的登布西路(Dempsey Road)。从前军人驻守在皇家山和市区商业地带,商人担忧擦枪走火,频频向殖民地政府施压,东陵成为搬迁的首选之地。

▲圣乔治教堂乃受保留古迹之一

登布西的建筑群中,原为驻军使用的圣乔治教堂(St George’s Church)是受保留古迹。教堂外有个加建的“亭子”,象征进入墓地前的闸门,也是安葬前停柩告别之处。原来的闸门由二战时期的英军战俘建造,撤退时从樟宜军营内的墓园运回英国,眼前所见的是仿造品。

英军离开后,政府将东陵兵营用作国防总部。第15、17与18座营房,就是昔日的中央人力局(CMPB),家长依依不舍地送孩子入伍的地方。而今,这些受保留建筑群已经化身为画廊与餐饮场所。

建国年代,国民服役是个全新的概念,自然出现不少社会舆论,甚至有杯葛强制服役的声音。目前新加坡有约7万名国民服役人员与职业军人,90多万名战备军人,可谓百万青年百万军,国民服役已经成为国人生活的一部分。

女子职业学校

东陵兵营山脚下有栋古老的双层洋房,现址为玛利亚方济各传教女修会祈祷与培训之家(FMM House of Prayer and Formation)。1950年代,三位罗马天主教修女在意大利上船,航行一个月来到新加坡,连同一个星期后从澳门抵达的另外三位修女,进行女孩与幼儿的教育工作,在乡村的华人庙宇设立诊所等。

修女在后港设立海星天主教女子中学,让后港与榜鹅一带的农村女孩有机会升学。1980年代初,这所华文中学开始招收英文源流的学生。

▲前海星女子职业学校,由罗马天主教修女创办

修女也在荷兰路创办海星幼稚园和海星女子职业学校(Maris Stella Vocational School)。那个年代,本地妇女陆续摆脱了厨房的宿命,学校为没有机会继续升学的少女开办课程,让她们掌握更好的谋生技能。职业学校原址就是现在的培训之家。