一個世紀前,鄉村局將位於波那維斯達路和荷蘭路之間的鄉村命名為「荷蘭村」(Holland Village),500多名勞工在這一帶的橡膠園工作,中國和印度都是這裡廉價勞動力的來源地。

▲1950年代荷蘭村景觀

1950年代,荷蘭村發展成供英軍消閒的現代化甘榜。英軍撤退後,建屋局將女皇鎮規劃成7個鄰里,荷蘭村一帶屬於第七鄰里,20多座組屋成為女皇鎮3萬多個組屋單位的一部分。

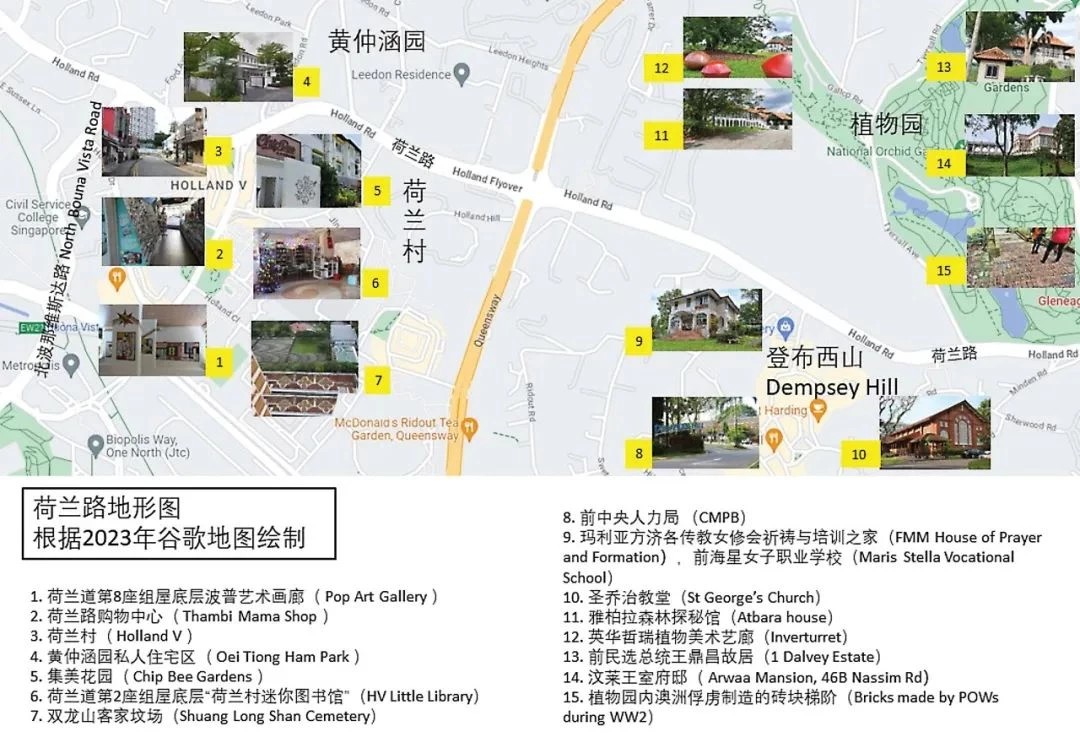

▲荷蘭路地形圖(根據2023年谷歌地圖繪製)

荷蘭村地鐵站一帶有荷蘭道(Holland Avenue)、路(Road)、弄(Close)、台(Terrace)、坡(Rise)、園(Park)、山(Hill)等,不禁使人產生聯想,荷蘭村與荷蘭之間似乎有些「裙帶」關係。

荷蘭村跟荷蘭人無關

新加坡的荷蘭跟北歐的荷蘭沒有絲毫關聯。荷蘭路的名字有三個來源:在荷蘭路一帶居住的建築師休·荷蘭(Hugh Holland);英國皇家炮兵休·荷蘭(Hugh Holland);殖民地秘書長亨利·荷蘭(Henry Thurstan Hol-land)。根據黃友平的《新加坡地名探索》,19世紀末荷蘭路已經正名,時任總督史密斯的頂頭上司就是亨利·荷蘭,殖民地的總督都聽命於他。20世紀初建築師和皇家炮兵在本地居住時,荷蘭路早已出現,因此以殖民地秘書長命名的可能性較大。

▲荷蘭村洋溢著濃郁的英國小鎮風情

1930年代的巴西班讓、亞歷山大、金文泰、登布西路(Dempsey Road)一帶都是軍營區,荷蘭村地點適中,發展成為軍人日常消閒購物的好去處。二戰後路邊攤搬入臨時搭建的鋅頂巴剎,酒吧、紋身店、裁縫店、電器店、便利店等相繼湧現,洋溢著濃郁的英國小鎮風情。

半個世紀前落成的荷蘭路購物中心,跟現代商場相比或許不入流,不過購物中心騎樓的「Thambi媽媽店」(mama shop,印度人的書報與零食店)肯定與眾不同,它代理世界各地幾千份雜誌期刊,即使是限量版都有辦法為顧客手到擒來。

2011年地鐵開到荷蘭村,帶來周末人氣。不過有人歡喜有人愁,第12座組屋的居民首當其衝,必須忍受噪音、酒客酗酒後隨地小便等,可算是荷蘭村的另類特色。

將轉角處打造成文化社區

▲荷蘭道第2座組屋底層 「荷蘭村迷你圖書館」,營造睦鄰的甘榜氛圍

組屋的底層空間,往往是國人最常路過,卻又視而不見的地方。荷蘭道第2座組屋底層有個 「荷蘭村迷你圖書館」(HV Little Library),這個一年前才出現的樂齡人士角落,堪稱蝴蝶效應的結晶。冠病疫情管制期間,居民黃居慈在空蕩蕩的組屋底層置放書櫃和書本,讓年長者下樓就有個可以消磨時間的去處。現在的迷你圖書館已經由一個人變成一群人管理,街坊陸續捐出桌椅、書櫃、書本、樂器等,營造睦鄰的甘榜氛圍。

▲荷蘭道第8座組屋底層的波普藝術畫廊

荷蘭道第8座組屋底層打造成波普藝術畫廊(Pop Art Gallery),這是繼麥波申的「梵谷畫廊」之後,本地非盈利組織「社區創意」(Social Creatives)的另一大眾文化創作。組屋底層的波普藝術靈感源自美國波普藝術家安迪·沃霍爾(Andy Warhol)、羅伊·利希滕斯坦(Roy Lichtenstein)和凱斯·哈林(Keith Haring),呈現的本土元素包括南洋早餐、軍訓和九層糕等。

波普藝術於上世紀50年代在倫敦與紐約出現,迅速崛起成為流行藝術風格的主流。它以大膽、簡單的日常圖像和鮮艷的顏色為特徵,因此有人稱其為「商業美術形式的風格」。

很少有像沃霍爾這樣的藝術家,把金錢和藝術的關係坦率地表露出來,大膽地公開說賺錢就是藝術創作的驅動力。他最經典的作品金寶湯罐頭(Campbell’s soup)圖案,帶領波普藝術登上大雅之堂。

集美花園

▲集美花園初建時用來安頓已婚英軍家屬

荷蘭村地鐵站B出口的集美花園(Chip Bee Gardens),有約400間排屋和低層公寓,一個甲子前用來安頓已婚英軍家屬。正當一切欣欣向榮時,英軍突然撤退所有遠東軍力,集美花園變成空城。政府支付600多萬新元(原建造費的40%)從英國手中接管過來,讓在國際學校和高等教育機構任職的外籍教師入住。

現在的集美花園是最受西方外派專業人士青睞的小鎮之一,隨著時代不斷演變,出現了高檔精品店、現代藝術畫廊、餐館、時尚咖啡館等。

小區以「集美」命名,讓人聯想到陳嘉庚在廈門集美家鄉設立學校、科學館、圖書館和醫院,建造成教育系統完善的集美村。追溯起來,建造集美花園的時候,陳嘉庚已在中國去世。這是時任中華總商會會長高德根和陳永裕(陳六使的侄兒)聯合發展的項目,取名「集美花園」來紀念陳六使的家鄉。

雙龍山客家墳場

▲雙龍山客家墳場

荷蘭村曾經有兩座應和會館購置的雙龍山,埋葬嘉應五屬(梅縣、蕉嶺、五華、興寧、平遠)先人,並在祠堂內開辦應新學堂(1926-1969)。

上世紀60年代,建屋局徵用墳山來發展組屋區。應和會館跟政府進行多輪交涉,最終保留5%的土地。如今縮小的雙龍山客家墳場與政府組屋為鄰,重新規劃的墓碑鱗次節比,格局好比周遭的組屋,被譽為「模範墳場」。

跟一般注重雕工的嶺南建築相比,保留下來的雙龍山祠堂反映客家人樸實無華的一面。祠堂中堂正後方安置著傳統五星石,據說它是土地龍神的化胎,代表五行相生,保佑家族子孝孫賢,繁榮昌盛。

黃仲涵園

荷蘭村附近有個黃仲涵園(Oei Tiong Ham Park)私人住宅區。1920年「印尼糖王」黃仲涵在新加坡落戶,捐出多筆款項擴建萊佛士書院、華僑中學、道南學校等校舍。商業方面,他在新加坡創辦輪船公司,成為印尼華僑航業的主要力量。

黃仲涵的家族史多姿多彩,父親黃志信參加1853年廈門小刀會起義,擔任部隊軍需官,也就是負責「兵馬未動,糧草先行」的後勤。起義軍遭到清朝政府的嚴厲鎮壓,黃志信知道大勢已去,逃難到印尼三寶壟定居。他開創商貿企業,從爪哇出口菸草和蔗糖,從中國進口茶葉、蘇州絲綢及各種食品,成為在地華人首領。

黃仲涵繼承父業,投資大型甘蔗園與糖廠,聘請外國專家和購置最新自動化設備來提高生產力。黃仲涵財團(OTHC)的蔗糖產量超過華僑糖業總產量的半數,為了逃避荷蘭殖民地政府的稅務才來到本地定居。

印尼獨立後,政府為了保護民族經濟,對華人商貿施行各種限制。黃仲涵家族向來親荷蘭政府,又是當地華人最大的財團,排華高峰期成為當局的眼中釘,以「偷漏重稅」、「違反經濟法令」為由,將黃氏家族的資產國有化。黃仲涵因對本地社群有貢獻,名字在荷蘭村一帶保留下來。

植物園

坐落在荷蘭路的植物園參照英式園林風格設計,新加坡慶祝獨立半個世紀那年,植物園列為聯合國教科文組織的世界文化遺產,它也是唯一上榜的熱帶園林。

植物園和對面的前軍營,原本是豆蔻種植園,由後來出任三國領事的胡亞基和殖民地財務秘書共同擁有。19世紀中葉,全島15萬棵豆蔻樹因蟲害毀於一旦,胡亞基等人將廢棄的園丘出售給政府,部分用作軍營,部分創建植物園。

經濟作物方面,植物園最成功之處就是試驗出種植橡膠樹的方法,19世紀末在新、馬推廣開來,許多商人因此致富。

▲汶萊王室府邸「Arwaa Mansion」

植物園與周遭有些鮮為人知的小秘密。例如日據時期,澳洲俘虜用自己製造的磚塊鋪設梯階,紅磚上的箭頭就是識別的標誌。格洛擴展區(Gallop Extension)的兩幢百多年老洋房「雅柏拉」(Atbara house)森林探秘館和「英華哲瑞」(Inverturret)植物美術藝廊,都由雙邁(Swan&MacLaren)建築師設計,修復前用作法國大使館與大使官邸。雙邁的設計構思新穎,受保留建築包括良木園、蘇丹回教堂、史丹福大廈、維多利亞紀念堂、南天大酒樓(裕華國貨)等都由其設計。此外,大威園(1 Dalvey Estate)乃前民選總統王鼎昌故居,汶萊王室府邸「Arwaa Mansion」坐落在大威山上(46B Nassim Rd),占地超過90間五房式政府組屋,無限風光盡收眼帘。

登布西路前東陵兵營

▲登布西山曾經是歡送成千上萬年輕人入伍的地方

19世紀中葉興建的東陵兵營(Tanglin Barracks),位於植物園對面的登布西路(Dempsey Road)。從前軍人駐守在皇家山和市區商業地帶,商人擔憂擦槍走火,頻頻向殖民地政府施壓,東陵成為搬遷的首選之地。

▲聖喬治教堂乃受保留古蹟之一

登布西的建築群中,原為駐軍使用的聖喬治教堂(St George’s Church)是受保留古蹟。教堂外有個加建的「亭子」,象徵進入墓地前的閘門,也是安葬前停柩告別之處。原來的閘門由二戰時期的英軍戰俘建造,撤退時從樟宜軍營內的墓園運回英國,眼前所見的是仿造品。

英軍離開後,政府將東陵兵營用作國防總部。第15、17與18座營房,就是昔日的中央人力局(CMPB),家長依依不捨地送孩子入伍的地方。而今,這些受保留建築群已經化身為畫廊與餐飲場所。

建國年代,國民服役是個全新的概念,自然出現不少社會輿論,甚至有杯葛強制服役的聲音。目前新加坡有約7萬名國民服役人員與職業軍人,90多萬名戰備軍人,可謂百萬青年百萬軍,國民服役已經成為國人生活的一部分。

女子職業學校

東陵兵營山腳下有棟古老的雙層洋房,現址為瑪利亞方濟各傳教女修會祈禱與培訓之家(FMM House of Prayer and Formation)。1950年代,三位羅馬天主教修女在義大利上船,航行一個月來到新加坡,連同一個星期後從澳門抵達的另外三位修女,進行女孩與幼兒的教育工作,在鄉村的華人廟宇設立診所等。

修女在後港設立海星天主教女子中學,讓後港與榜鵝一帶的農村女孩有機會升學。1980年代初,這所華文中學開始招收英文源流的學生。

▲前海星女子職業學校,由羅馬天主教修女創辦

修女也在荷蘭路創辦海星幼稚園和海星女子職業學校(Maris Stella Vocational School)。那個年代,本地婦女陸續擺脫了廚房的宿命,學校為沒有機會繼續升學的少女開辦課程,讓她們掌握更好的謀生技能。職業學校原址就是現在的培訓之家。