1993年,李光耀说:台湾的命运早在1943年就已决定,终将统一

1993年4月27日,新加坡海皇大厦里展开了一场特殊的会谈。

与会双方分别是中国大陆代表汪道涵和台湾方面的辜振甫。

这是两岸自九二共识以来第一次正式的会谈。

而牵头推动此次会谈的,是新加坡总理李光耀。

在此前,李光耀一直以“台湾的老朋友”而著称,他与蒋经国家族交情匪浅,据说他每年都会访问台湾,甚至连新加坡的军队都是在岛上训练的。

外界曾经一度认为他会支持台湾方面的“独立”政策,但事实上恰恰相反,李光耀不仅不支持台独,还多次公开表态两岸必将统一,即使有外界因素干扰,也不会影响这个结果。

李光耀为何对两岸统一如此笃定?他的人生经历又是怎样的?今天,就让我们来聊聊这位新加坡国父的故事。

语言天才 惨遭排挤

李光耀生于1923年,他的父母都是受英语教育长大的,因此他从小也把英语当作第一语言。

在他18岁那年,日军侵略新加坡,他因此中断了高中学业。

这个时候,李光耀已经展现出了远超常人的判断能力。

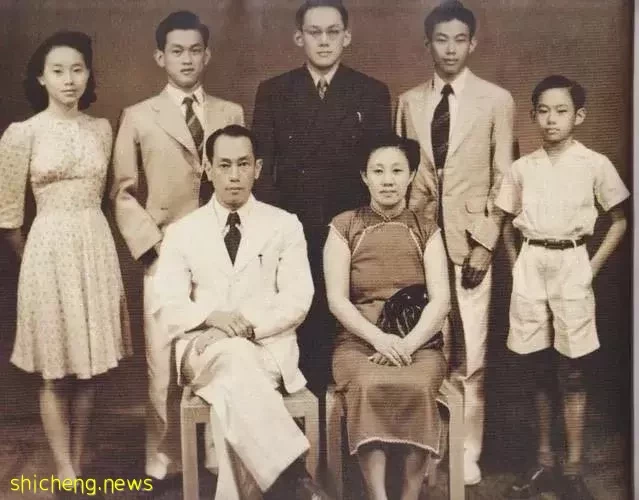

全家福

日占时期,许多人都因为担忧时局而不敢消费,但李光耀却判断货币很快就会贬值,因此他说服家里人把钱全拿出去购买物资。

一段时间以后,果然物价飞涨,就在其他新加坡人为食物和日常生活用品发愁的时候,李家人却可以在家里优哉游哉地打着台球,这让弟弟妹妹们都对他非常佩服。

此外,李光耀还是个典型的学霸,他不仅自己成绩好,还要求弟弟妹妹们也要努力上进。

他曾经问自己的小弟未来想做什么,小弟回答他,想做一名优秀的医生。

李光耀就非常严肃地对他说:“想当一名好医生就必须有非常好的成绩。在英国学校里,医学生的竞争是非常激烈的,你还不够努力。”

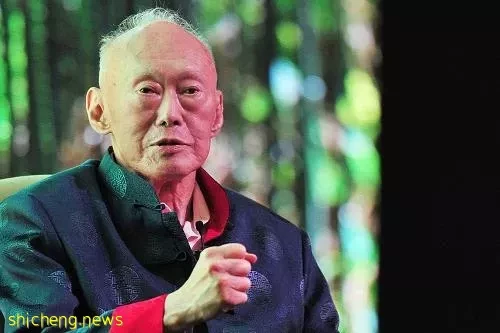

在中国深圳

在他的鞭策下,这个弟弟最后果然考上了英国的医学专业,而他直到退休都一直记得这件事情——“如果不是哥哥那番话,我绝对当不成医生,因为当时新加坡的学校里根本没什么竞争”。

二战结束后,李光耀获得了大英帝国女王奖学金,开始留学英国。

在英国,他接受传统精英教育,这让他对于民主理念有了一个初步的认知。

但是,他并不喜欢在英国的生活——虽然他能说一口流利的英语,但当地人对待华人时那种高高在上的态度让他非常不爽。

他说,“我并不认为自己低他们一等,英国人能做到的事情,我们也能做到,甚至做得更好。”

毕业后,他在英国考取了律师资格证,随后便毫不留恋地返回新加坡,开始从事律师工作。

在之后的几年里,他多次为罢工的工会代表们进行辩护,这一方面为他赢得了极高的民间名望,一方面让他对于新加坡的工人阶级有了更深刻的认知。

1954年,李光耀与一些海归华人和左派领袖一道组建了人民行动党,并宣布参加次年的选举。

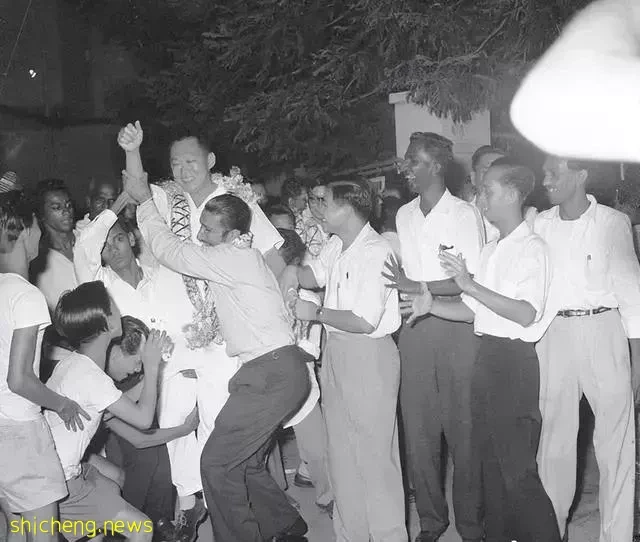

凭借此前积攒下来的名望和极富煽动力的演讲,李光耀顺利当选为国会议员。

4年后,新加坡成为自治政府,李光耀则靠着“反腐”和“发展经济”两张牌,当选为首任总理。

此时,李光耀面临两个问题,一个是此前的战友——党内的亲共人士,由于热衷于罢工运动,已经变成了发展经济的阻力。

李光耀生日

另一方面,新加坡本身一穷二白,既无产业也无资源,想要有所发展就必须依靠外部力量。

于是,李光耀想到了一个两全其美的办法,与马来亚合并,组建“大马来西亚”。

这样一来,既可以利用马来政府的力量削弱党内的亲共人士,又可以获得更大的市场和更多的资源。

为了推进此事,他甚至还亲自学习马来语——加上他原本就会的英语和在这几年中自学的汉语、日语、泰米尔语,他已经掌握了5种语言,而这里面还不包括闽南语和广东话。

在他的游说下,马来亚政府同意了这个大胆的计划。

双方于1963年7月在伦敦签署了协议,合并成为一个联邦。

但事情的走向和李光耀的期盼并不相符。

李光耀的理想是建立一个以国家认同为主的新-马联邦,但马来政府却一直在推行民族主义政策,双方为此产生了巨大的矛盾。

一次议会上,李光耀对说有人说道:“我认为不同的出身、语言并不会影响我们对于国家的认同,就像我在家里说英语,而你们在家里说马来语,这不代表我们对国家的忠诚度就不一样。”

为了表示自己的诚意,他故意用马来语说出这段话。

然而,他没想到的是,自己的努力反而起到了反面的作用。

马来的高层听到这个华人小子居然马来语说得比自己都标准,脸色大变。

他们意识到,这个人的能力恐怕远超他们预料,而对于一帮致力于把自己的民族打造成“一等人”的民粹主义者来说,这是不可接受的。

此后的一段时间内,所有关于新加坡的政策都被拒绝,李光耀也始终无法进入马来的决策层。

他决定结束这种畸形的联邦关系,1965年8月9日,在李光耀的带领下,新加坡再次宣布独立。

白手起家到花园之城

今天的新加坡,是东南亚最发达的国家,国际金融中心,世界著名的花园都市。

但在60年前,这里还是个遍地贫农,满目疮痍的化外之地。

1965年,新加坡独立的时候,人均GDP只有500美元,整个国家有7万人都靠给英国军事基地提供服务为生。

但偏偏就在这个时候,英国人宣布从新加坡撤军,这让李光耀大为光火。

他对英国大使说:“如果你们撤走,我们将收回所有的土地,英国人从此以后在新加坡也无法享受任何特权!”

但在英国人看来,这个新加坡人的威胁就像马尼拉湾里的水藻一样软弱无力。

他们不仅撤走了基地,还撤走了船厂,让新加坡的经济在一夜之间失去重要支柱。

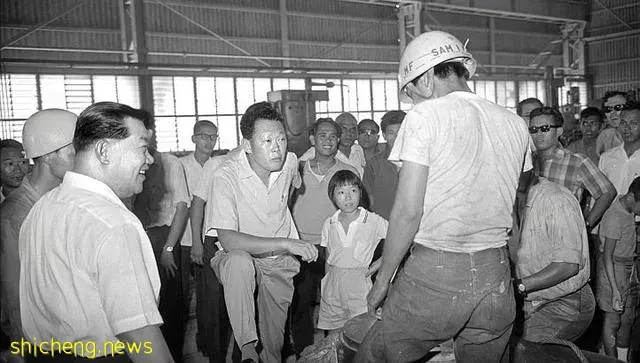

好在李光耀是个非常有魄力的领导人,他在视察英军基地的时候发现,这些空出来的地方非常适合当做工厂使用,于是,他大力引进外资,对英军留下的基础建筑进行二次利用,成功填补了产业的空缺。

为了发展经济,李光耀还联合其他东南亚国家成立了东盟,这为他接下来的工业园区发展计划奠定了基础。

在发展经济之余,李光耀最重视的就是提高国内民众的生活质量和民族融合。

他启动新加坡组屋计划,在国内修建了大量的廉租房,让“居者有其屋”。

他还大力推动教堂等宗教设施的改良,在他的治理下,不仅基督徒拥有自己的教堂,回教徒、印度教徒也能在城市里找到自己的朝拜场所,这让许多宗教人士成为了他的忠实拥护者。

在环境卫生方面,李光耀展现出极为超前的眼光,他曾说:“新加坡决不能走‘先污染再治理’的模式,我们必须创造一个绿色、和谐的居住环境,这样才能把新加坡打造成一个国际化的大都市。”

他发起了治理新加坡河行动,用10年时间,把漂满垃圾、恶臭不堪的新加坡河变成了一条清澈见底,可以垂钓、游泳的绿色之河。

此外,他还以身作则,每年都种下一颗树苗,提高城市的绿化率。

对于那些随地吐痰、乱扔垃圾以及在公众场合吸烟的人,李光耀重拳出击,他制定了极为严格的罚款制度,同时大力推广“微笑、礼貌待人、主动冲水”等文明守则,让新加坡人的精神面貌在十几年内大为改观。