1993年,李光耀說:台灣的命運早在1943年就已決定,終將統一

1993年4月27日,新加坡海皇大廈里展開了一場特殊的會談。

與會雙方分別是中國大陸代表汪道涵和台灣方面的辜振甫。

這是兩岸自九二共識以來第一次正式的會談。

而牽頭推動此次會談的,是新加坡總理李光耀。

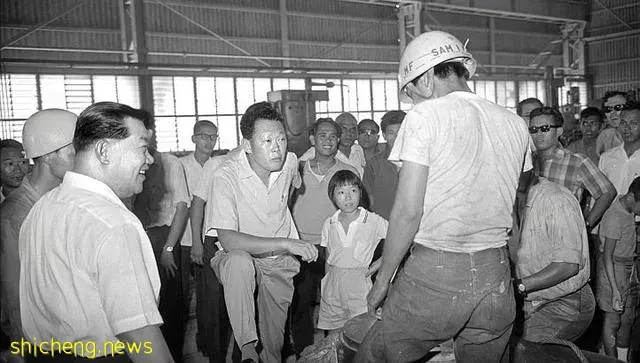

在此前,李光耀一直以「台灣的老朋友」而著稱,他與蔣經國家族交情匪淺,據說他每年都會訪問台灣,甚至連新加坡的軍隊都是在島上訓練的。

外界曾經一度認為他會支持台灣方面的「獨立」政策,但事實上恰恰相反,李光耀不僅不支持台獨,還多次公開表態兩岸必將統一,即使有外界因素干擾,也不會影響這個結果。

李光耀為何對兩岸統一如此篤定?他的人生經歷又是怎樣的?今天,就讓我們來聊聊這位新加坡國父的故事。

語言天才 慘遭排擠

李光耀生於1923年,他的父母都是受英語教育長大的,因此他從小也把英語當作第一語言。

在他18歲那年,日軍侵略新加坡,他因此中斷了高中學業。

這個時候,李光耀已經展現出了遠超常人的判斷能力。

全家福

日占時期,許多人都因為擔憂時局而不敢消費,但李光耀卻判斷貨幣很快就會貶值,因此他說服家裡人把錢全拿出去購買物資。

一段時間以後,果然物價飛漲,就在其他新加坡人為食物和日常生活用品發愁的時候,李家人卻可以在家裡優哉游哉地打著撞球,這讓弟弟妹妹們都對他非常佩服。

此外,李光耀還是個典型的學霸,他不僅自己成績好,還要求弟弟妹妹們也要努力上進。

他曾經問自己的小弟未來想做什麼,小弟回答他,想做一名優秀的醫生。

李光耀就非常嚴肅地對他說:「想當一名好醫生就必須有非常好的成績。在英國學校里,醫學生的競爭是非常激烈的,你還不夠努力。」

在中國深圳

在他的鞭策下,這個弟弟最後果然考上了英國的醫學專業,而他直到退休都一直記得這件事情——「如果不是哥哥那番話,我絕對當不成醫生,因為當時新加坡的學校里根本沒什麼競爭」。

二戰結束後,李光耀獲得了大英帝國女王獎學金,開始留學英國。

在英國,他接受傳統精英教育,這讓他對於民主理念有了一個初步的認知。

但是,他並不喜歡在英國的生活——雖然他能說一口流利的英語,但當地人對待華人時那種高高在上的態度讓他非常不爽。

他說,「我並不認為自己低他們一等,英國人能做到的事情,我們也能做到,甚至做得更好。」

畢業後,他在英國考取了律師資格證,隨後便毫不留戀地返回新加坡,開始從事律師工作。

在之後的幾年裡,他多次為罷工的工會代表們進行辯護,這一方面為他贏得了極高的民間名望,一方面讓他對於新加坡的工人階級有了更深刻的認知。

1954年,李光耀與一些海歸華人和左派領袖一道組建了人民行動黨,並宣布參加次年的選舉。

憑藉此前積攢下來的名望和極富煽動力的演講,李光耀順利當選為國會議員。

4年後,新加坡成為自治政府,李光耀則靠著「反腐」和「發展經濟」兩張牌,當選為首任總理。

此時,李光耀面臨兩個問題,一個是此前的戰友——黨內的親共人士,由於熱衷於罷工運動,已經變成了發展經濟的阻力。

李光耀生日

另一方面,新加坡本身一窮二白,既無產業也無資源,想要有所發展就必須依靠外部力量。

於是,李光耀想到了一個兩全其美的辦法,與馬來亞合併,組建「大馬來西亞」。

這樣一來,既可以利用馬來政府的力量削弱黨內的親共人士,又可以獲得更大的市場和更多的資源。

為了推進此事,他甚至還親自學習馬來語——加上他原本就會的英語和在這幾年中自學的漢語、日語、泰米爾語,他已經掌握了5種語言,而這裡面還不包括閩南語和廣東話。

在他的遊說下,馬來亞政府同意了這個大膽的計劃。

雙方於1963年7月在倫敦簽署了協議,合併成為一個聯邦。

但事情的走向和李光耀的期盼並不相符。

李光耀的理想是建立一個以國家認同為主的新-馬聯邦,但馬來政府卻一直在推行民族主義政策,雙方為此產生了巨大的矛盾。

一次議會上,李光耀對說有人說道:「我認為不同的出身、語言並不會影響我們對於國家的認同,就像我在家裡說英語,而你們在家裡說馬來語,這不代表我們對國家的忠誠度就不一樣。」

為了表示自己的誠意,他故意用馬來語說出這段話。

然而,他沒想到的是,自己的努力反而起到了反面的作用。

馬來的高層聽到這個華人小子居然馬來語說得比自己都標準,臉色大變。

他們意識到,這個人的能力恐怕遠超他們預料,而對於一幫致力於把自己的民族打造成「一等人」的民粹主義者來說,這是不可接受的。

此後的一段時間內,所有關於新加坡的政策都被拒絕,李光耀也始終無法進入馬來的決策層。

他決定結束這種畸形的聯邦關係,1965年8月9日,在李光耀的帶領下,新加坡再次宣布獨立。

白手起家到花園之城

今天的新加坡,是東南亞最發達的國家,國際金融中心,世界著名的花園都市。

但在60年前,這裡還是個遍地貧農,滿目瘡痍的化外之地。

1965年,新加坡獨立的時候,人均GDP只有500美元,整個國家有7萬人都靠給英國軍事基地提供服務為生。

但偏偏就在這個時候,英國人宣布從新加坡撤軍,這讓李光耀大為光火。

他對英國大使說:「如果你們撤走,我們將收回所有的土地,英國人從此以後在新加坡也無法享受任何特權!」

但在英國人看來,這個新加坡人的威脅就像馬尼拉灣里的水藻一樣軟弱無力。

他們不僅撤走了基地,還撤走了船廠,讓新加坡的經濟在一夜之間失去重要支柱。

好在李光耀是個非常有魄力的領導人,他在視察英軍基地的時候發現,這些空出來的地方非常適合當做工廠使用,於是,他大力引進外資,對英軍留下的基礎建築進行二次利用,成功填補了產業的空缺。

為了發展經濟,李光耀還聯合其他東南亞國家成立了東協,這為他接下來的工業園區發展計劃奠定了基礎。

在發展經濟之餘,李光耀最重視的就是提高國內民眾的生活質量和民族融合。

他啟動新加坡組屋計劃,在國內修建了大量的廉租房,讓「居者有其屋」。

他還大力推動教堂等宗教設施的改良,在他的治理下,不僅基督徒擁有自己的教堂,回教徒、印度教徒也能在城市裡找到自己的朝拜場所,這讓許多宗教人士成為了他的忠實擁護者。

在環境衛生方面,李光耀展現出極為超前的眼光,他曾說:「新加坡決不能走『先污染再治理』的模式,我們必須創造一個綠色、和諧的居住環境,這樣才能把新加坡打造成一個國際化的大都市。」

他發起了治理新加坡河行動,用10年時間,把漂滿垃圾、惡臭不堪的新加坡河變成了一條清澈見底,可以垂釣、游泳的綠色之河。

此外,他還以身作則,每年都種下一顆樹苗,提高城市的綠化率。

對於那些隨地吐痰、亂扔垃圾以及在公眾場合吸菸的人,李光耀重拳出擊,他制定了極為嚴格的罰款制度,同時大力推廣「微笑、禮貌待人、主動沖水」等文明守則,讓新加坡人的精神面貌在十幾年內大為改觀。