今年,受到新冠疫情的影响,全球各国的经济都受到严重冲击。

经济不景气,就会有许多人面临降薪裁员,普通人的钱包肉眼可见地瘪了,生活水平也大不如前。

面对这种局面,中国政府想出一个办法,推广“地摊经济”,放宽限制,让有能力的人都能去摆摊。

中国国务院总理李克强在山东烟台考察时再次表示,地摊经济、小店经济是就业岗位的重要来源,是人间的烟火,和“高大上”一样是中国的生机。

“我们西部有个城市,按照当地的规范,设置了3.6万个流动商贩的摊位,结果一夜之间有10万人就业。”

在“稳就业保民生”背景之下,地摊经济显然有着促进就业、活跃经济的现实意义。

反观新加坡,许多人可能以为新加坡没有摆地摊的。的确,现在新加坡几乎看不见随便在大街上摆地摊的人。

但其实新加坡的地摊经济就一直存在着,那就是新加坡的小贩中心,为什么这么说?

普通人想要摆地摊应该怎么做?

除了“地摊经济”,新加坡政府提供了哪些创业门路?

01. 超前的“地摊经济”

作为新加坡文化的一部分,小贩中心在方便又舒适的露天环境中汇集了很多备受大家喜爱的当地美食,吸引了很多民众的“光顾”,有“国民食堂”一称。

新加坡不同阶层的民众都有外食的习惯。与小贩中心类似,由企业经营、提供空调的食阁,组屋楼下常见的咖啡店,都是新加坡人解决三餐的好地方。

但是,只有小贩中心才是承载新加坡人记忆的场所。

新加坡总理李显龙曾被媒体报道在红山市场小贩中心的炸鸡翅摊位前排队半个小时,但其实他去过的摊位可不止这一个。

媒体常登载他和家人在小贩中心聚餐的图片,那场景和新加坡成千上万的寻常百姓并无二致。

其实,早些年,新加坡的小贩大多在街边做生意,许多还是流动性质的,一个推车四处去。也就是俗称的“摆地摊”。

此后近百年来,小贩在为当地居民、劳工、上班族提供物美价廉的美食的同时,也给新加坡社会带来了各种问题,比如挤占道路、妨碍商业区域开发、污染周边环境、威胁食品安全等。

如今看来,这些问题在全世界范围内都极具共性。

说起新加坡整顿街头小贩,可以追溯到上世纪50年代了。

1950年英国殖民地政府(注:新加坡在1965年才独立)成立了小贩咨询委员会,探讨解决街头小贩所制造的卫生与社会问题,要将他们纳入合法管理体制内。不过管制在很多年后才落实。

1968年,政府开始为小贩进行注册,并发给了他们临时执照。

在1971年开始真正有计划地建造小贩中心。当时政府给小贩发执照,把他们迁入小贩中心的出租摊位,同时开始取缔街头非法小贩。

1972年,新加坡政府在最西端的裕廊建立了第一个小贩中心。

从此,小贩们纷纷搬进了由政府管理的,上有屋瓦遮风挡雨,下有水电供应,卫生设施和桌椅齐全的小贩中心。

到1986年,新加坡全境小贩中心的数量已超过110个,路边摊彻底成为新加坡人的回忆,一些小贩使用过的路边摊手推车甚至被送进了博物馆。

新加坡政府在小贩中心的建立、运营、管理等方面扮演着重要的角色。

1971年新加坡开始有计划地建造小贩中心,政府在取缔路边摊的同时,向小贩发放执照,以小贩自己申请、抽签、分派等方式将他们迁入各个小贩中心,并向第一批入驻的小贩们收取相当低廉的摊位租金等费用。

1986年,新加坡政府完成小贩中心建设计划后停止建造新的小贩中心,直到2011年才宣布在此后10年间兴建10个小贩中心。

2018年底,新加坡政府官员宣布,计划在2027年前再建20个新小贩中心。

此外,新加坡政府在2001年还推出了耗资4.2亿新元(约合人民币20.73亿元)的小贩中心翻新计划,以改善用餐环境和卫生条件。

截至目前,新加坡共有小贩中心114个。

新加坡政府在小贩中心的选址和规划上下了很大功夫。

一方面,由于天气、习惯等各方面原因,新加坡人习惯在外解决三餐。从政要富豪到普通百姓,都可能是小贩中心的常客。小贩中心也负有保证新加坡人吃到价格低廉且富有营养的餐食这一责任。

因此,新加坡政府在为小贩中心选址时会优先选择组屋区附近的地方,方便居民生活的同时也保障了客源。

另一方面,新加坡政府规划小贩中心内部摊位时会充分考虑餐食的多样性。小贩中心一般不存在很多摊位经营同一种食品的现象,而且各族群的食客在大部分小贩中心都能找到自己喜欢的食物。

也有一些小贩中心以海鲜烧烤、甲鱼等某一类食品为自身特色,多个类似摊位集中营业,以吸引从远处慕名而来的老饕。

新加坡政府负责监管小贩中心的部门是新加坡国家环境局,小贩中心的卫生与污染问题很受政府重视。多年来,新加坡国家环境局在推动小贩中心采用连锁冷藏保鲜法、电子付费系统、中央洗碗系统、厨余垃圾处理系统等新技术提高卫生和环保水平方面,做了大量工作。

同时,该部门对小贩们进行严格的食品卫生管理,派专人负责摊位的食品稽查,对小贩进行食品卫生教育。

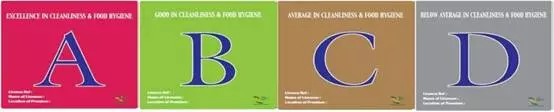

此外,新加坡实施餐饮单位分级管理制度,小贩同样也根据自身食品卫生状况被分为A、B、C、D四个等级。

小贩将不同颜色标识的卫生等级证书挂在摊位醒目的地方,食客光顾时可以一目了然地了解到摊位是否干净。而一旦有食客发现小摊有不卫生情况,可以很方便地向新加坡国家环境局举报。

受益于智能手机的普及,在提供图片、图像证据后,这类举报通常能够很快得到处理。

新加坡政府在小贩中心的运营上起到了主导作用。一方面,新加坡国家环境局鼓励小贩参与小贩中心管理,通过成立“小贩商联会”等类似工会的组织参与管理制度的制定,加强行业自律;同时也鼓励小贩们联合聘用清洁团队,专门负责公共卫生设施的保洁和餐盘餐具的清洗。

另一方面,新加坡国家环境局通过小贩中心翻新计划、定期停业清洗工程等项目,保障小贩中心设施和卫生处于良好状态,且符合小贩与食客们的需求变化。

那么,小贩中心摊位的租金贵不贵呢?

答案是,不贵。而且租金稳定,优惠政策多多。

新加坡政府曾在小贩中心推出过“贩者有其摊”计划,将摊位20年使用权以低价卖给小贩。

此外,新加坡国家环境局从2018年开始为有意入行的新手小贩专门开设了小贩培育摊位,租金减半,还提供基本设备,降低了新手小贩们开业的资金投入。同时,该部门还与学校合作开办“小贩美食烹饪课程”,帮助想成为小贩的民众入行,同时维持民众对小贩美食和文化的兴趣。

由于新加坡的小贩中心直接由政府管理,所以调控措施很方便。今年来,受到疫情的影响,政府便宣布临时减免租金,小贩摊主最高能减免4个月的租金。

当初建立小贩中心是为了加强食品安全管理、改善市容。

而时隔五十年,小贩中心的文化已经深入人心,成为新加坡人生活中不可获取的一部分。

02.“地摊经济”土壤深厚

遍布全岛的夜市是居民夜晚休闲的好去处,更是年轻人创业的试金石。

新加坡市场经纪说,近三年在夜市摆摊做生意的20多岁年轻摊主人数增加了约15%。

在疫情爆发之前,据市场经纪和一些年轻摊主透露,年轻人对在夜市摆摊的兴趣越来越浓厚,部分原因是就业市场疲软,还有想要创业的欲望。

不仅如此,夜市也普遍被认为是“为市场探温”的好试点。

夜市摊主Gina Tow自南洋理工学院毕业后先是在芽笼士乃的夜市摆摊,几年下来,她已在宏茂桥、裕廊、义顺和文礼的50多个夜市摆摊做过买卖。

这名拥有护理专业文凭的22岁女生说:“夜市生意相当好,而且又挺旺的,因此我决定试一试。”

Gina Tow的摊位买的是些小吃、雪糕卷和西瓜“火山”饮料。

市场经纪指出,多数年轻摊主喜欢较靠近市区地点,同时也倾向于推出跟食物相关的产品。

芽笼贸易公司的62岁经理Toh Kang San说,更多年轻人会选择在一些像滨海湾花园的场地租赁摊子。该公司从25年前已开始经营搭建和租借夜市摊位的生意。

他说,市区一带约30%的摊位由年轻人租下,而在邻里组屋区则只有约10%的摊主是年轻人。

“在出租的摊位中,占15%的租客是20多岁的人士。他们当中好些到国外度假,看到当地的食物,如泰国和台湾。如果是新奇的,他们就会引进来自己做做看。”

夜市的暂时性和流动性也是吸引年轻人的地方。这位经理说:

“比方说,如果他们做了两个星期后发现生意不好,他们可以不继续做。这是暂时性的。”

实体店所需要的高昂开业成本,也是令年轻人却步的原因。

23岁的JacquelinLiew同男友在今年的芽笼士乃夜市推出三种不同口味的炸鲜奶“MilkBites”小吃。

她说:“一个店面的租约一般是三年。我们还得预算2万到4万元为装修费。因为这些高昂的成本,我们决定先从商展和夜市开始。”

市区里夜市摊位的租金一般是1万元或更多,而小型夜市摊位的租金通常是一个月大约1500元,大型夜市的则要价9000元,虽然如此,租用夜市摊位一般上都不必签长约。

JacquelinLiew说:“当我要推出新产品时,我会先在夜市推出,看看市场反应。”

不过,她仍表示希望有朝一日能拥有一家实体店。

而新加坡的地摊小贩经济之所以能够发展得这么好,还因为依托了以组屋制度为根本,以邻里中心为特色的社区。人口密集的社区创造了很大的消费场景。

以邻里中心为特色的社区,其建设和治理离不开政府主导和社区力量的积极参与,但要想实现可持续发展,让城市的烟火气“长盛不衰”,离不开多元消费场景的打造和社区商业的不断完善。

新加坡邻里中心的商业模式摈弃了沿街为市的粗放型商业形态,也不同于传统意义上小区内的零散商铺,而是立足于“大社区”理念科学设计各类社区服务,满足居民健康、教育、出行、文化、邻里关系等多样化需求。

邻里中心布局了多种业态,包括菜场、银行、邮政、卫生所、洗衣房、理发店、快餐店、超市、书店、修理铺、公共厕所和社区活动中心。完善的商业配套极大地增强了社区居民粘性。

坐落于新加坡西部蔡厝港的第一乐广场是新加坡政府规划的高密度组屋住宅区,周边居住人口近50万人,是邻里中心社区商业的典范。

第一乐广场成功的关键在于,通过大量亲民设施增加社区商业粘度。

位于邻里中心核心位置的第一乐广场,根据家庭消费特征均衡布局了多种业态,购物、餐饮、娱乐、其他四类业态的占比分别为26%、25%、17%、32%。营业面积仅有2万多平方米,却分布了150多家零售商家,足见其商业活力。