今年,受到新冠疫情的影響,全球各國的經濟都受到嚴重衝擊。

經濟不景氣,就會有許多人面臨降薪裁員,普通人的錢包肉眼可見地癟了,生活水平也大不如前。

面對這種局面,中國政府想出一個辦法,推廣「地攤經濟」,放寬限制,讓有能力的人都能去擺攤。

中國國務院總理李克強在山東煙台考察時再次表示,地攤經濟、小店經濟是就業崗位的重要來源,是人間的煙火,和「高大上」一樣是中國的生機。

「我們西部有個城市,按照當地的規範,設置了3.6萬個流動商販的攤位,結果一夜之間有10萬人就業。」

在「穩就業保民生」背景之下,地攤經濟顯然有著促進就業、活躍經濟的現實意義。

反觀新加坡,許多人可能以為新加坡沒有擺地攤的。的確,現在新加坡幾乎看不見隨便在大街上擺地攤的人。

但其實新加坡的地攤經濟就一直存在著,那就是新加坡的小販中心,為什麼這麼說?

普通人想要擺地攤應該怎麼做?

除了「地攤經濟」,新加坡政府提供了哪些創業門路?

01. 超前的「地攤經濟」

作為新加坡文化的一部分,小販中心在方便又舒適的露天環境中彙集了很多備受大家喜愛的當地美食,吸引了很多民眾的「光顧」,有「國民食堂」一稱。

新加坡不同階層的民眾都有外食的習慣。與小販中心類似,由企業經營、提供空調的食閣,組屋樓下常見的咖啡店,都是新加坡人解決三餐的好地方。

但是,只有小販中心才是承載新加坡人記憶的場所。

新加坡總理李顯龍曾被媒體報道在紅山市場小販中心的炸雞翅攤位前排隊半個小時,但其實他去過的攤位可不止這一個。

媒體常登載他和家人在小販中心聚餐的圖片,那場景和新加坡成千上萬的尋常百姓並無二致。

其實,早些年,新加坡的小販大多在街邊做生意,許多還是流動性質的,一個推車四處去。也就是俗稱的「擺地攤」。

此後近百年來,小販在為當地居民、勞工、上班族提供物美價廉的美食的同時,也給新加坡社會帶來了各種問題,比如擠占道路、妨礙商業區域開發、污染周邊環境、威脅食品安全等。

如今看來,這些問題在全世界範圍內都極具共性。

說起新加坡整頓街頭小販,可以追溯到上世紀50年代了。

1950年英國殖民地政府(註:新加坡在1965年才獨立)成立了小販諮詢委員會,探討解決街頭小販所製造的衛生與社會問題,要將他們納入合法管理體制內。不過管制在很多年後才落實。

1968年,政府開始為小販進行註冊,並發給了他們臨時執照。

在1971年開始真正有計劃地建造小販中心。當時政府給小販發執照,把他們遷入小販中心的出租攤位,同時開始取締街頭非法小販。

1972年,新加坡政府在最西端的裕廊建立了第一個小販中心。

從此,小販們紛紛搬進了由政府管理的,上有屋瓦遮風擋雨,下有水電供應,衛生設施和桌椅齊全的小販中心。

到1986年,新加坡全境小販中心的數量已超過110個,路邊攤徹底成為新加坡人的回憶,一些小販使用過的路邊攤手推車甚至被送進了博物館。

新加坡政府在小販中心的建立、運營、管理等方面扮演著重要的角色。

1971年新加坡開始有計劃地建造小販中心,政府在取締路邊攤的同時,向小販發放執照,以小販自己申請、抽籤、分派等方式將他們遷入各個小販中心,並向第一批入駐的小販們收取相當低廉的攤位租金等費用。

1986年,新加坡政府完成小販中心建設計劃後停止建造新的小販中心,直到2011年才宣布在此後10年間興建10個小販中心。

2018年底,新加坡政府官員宣布,計劃在2027年前再建20個新小販中心。

此外,新加坡政府在2001年還推出了耗資4.2億新元(約合人民幣20.73億元)的小販中心翻新計劃,以改善用餐環境和衛生條件。

截至目前,新加坡共有小販中心114個。

新加坡政府在小販中心的選址和規划上下了很大功夫。

一方面,由於天氣、習慣等各方面原因,新加坡人習慣在外解決三餐。從政要富豪到普通百姓,都可能是小販中心的常客。小販中心也負有保證新加坡人吃到價格低廉且富有營養的餐食這一責任。

因此,新加坡政府在為小販中心選址時會優先選擇組屋區附近的地方,方便居民生活的同時也保障了客源。

另一方面,新加坡政府規劃小販中心內部攤位時會充分考慮餐食的多樣性。小販中心一般不存在很多攤位經營同一種食品的現象,而且各族群的食客在大部分小販中心都能找到自己喜歡的食物。

也有一些小販中心以海鮮燒烤、甲魚等某一類食品為自身特色,多個類似攤位集中營業,以吸引從遠處慕名而來的老饕。

新加坡政府負責監管小販中心的部門是新加坡國家環境局,小販中心的衛生與污染問題很受政府重視。多年來,新加坡國家環境局在推動小販中心採用連鎖冷藏保鮮法、電子付費系統、中央洗碗系統、廚餘垃圾處理系統等新技術提高衛生和環保水平方面,做了大量工作。

同時,該部門對小販們進行嚴格的食品衛生管理,派專人負責攤位的食品稽查,對小販進行食品衛生教育。

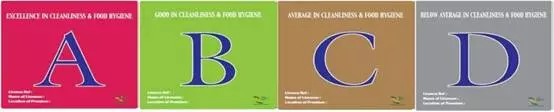

此外,新加坡實施餐飲單位分級管理制度,小販同樣也根據自身食品衛生狀況被分為A、B、C、D四個等級。

小販將不同顏色標識的衛生等級證書掛在攤位醒目的地方,食客光顧時可以一目了然地了解到攤位是否乾淨。而一旦有食客發現小攤有不衛生情況,可以很方便地向新加坡國家環境局舉報。

受益於智慧型手機的普及,在提供圖片、圖像證據後,這類舉報通常能夠很快得到處理。

新加坡政府在小販中心的運營上起到了主導作用。一方面,新加坡國家環境局鼓勵小販參與小販中心管理,通過成立「小販商聯會」等類似工會的組織參與管理制度的制定,加強行業自律;同時也鼓勵小販們聯合聘用清潔團隊,專門負責公共衛生設施的保潔和餐盤餐具的清洗。

另一方面,新加坡國家環境局通過小販中心翻新計劃、定期停業清洗工程等項目,保障小販中心設施和衛生處於良好狀態,且符合小販與食客們的需求變化。

那麼,小販中心攤位的租金貴不貴呢?

答案是,不貴。而且租金穩定,優惠政策多多。

新加坡政府曾在小販中心推出過「販者有其攤」計劃,將攤位20年使用權以低價賣給小販。

此外,新加坡國家環境局從2018年開始為有意入行的新手小販專門開設了小販培育攤位,租金減半,還提供基本設備,降低了新手小販們開業的資金投入。同時,該部門還與學校合作開辦「小販美食烹飪課程」,幫助想成為小販的民眾入行,同時維持民眾對小販美食和文化的興趣。

由於新加坡的小販中心直接由政府管理,所以調控措施很方便。今年來,受到疫情的影響,政府便宣布臨時減免租金,小販攤主最高能減免4個月的租金。

當初建立小販中心是為了加強食品安全管理、改善市容。

而時隔五十年,小販中心的文化已經深入人心,成為新加坡人生活中不可獲取的一部分。

02.「地攤經濟」土壤深厚

遍布全島的夜市是居民夜晚休閒的好去處,更是年輕人創業的試金石。

新加坡市場經紀說,近三年在夜市擺攤做生意的20多歲年輕攤主人數增加了約15%。

在疫情爆發之前,據市場經紀和一些年輕攤主透露,年輕人對在夜市擺攤的興趣越來越濃厚,部分原因是就業市場疲軟,還有想要創業的慾望。

不僅如此,夜市也普遍被認為是「為市場探溫」的好試點。

夜市攤主Gina Tow自南洋理工學院畢業後先是在芽籠士乃的夜市擺攤,幾年下來,她已在宏茂橋、裕廊、義順和文禮的50多個夜市擺攤做過買賣。

這名擁有護理專業文憑的22歲女生說:「夜市生意相當好,而且又挺旺的,因此我決定試一試。」

Gina Tow的攤位買的是些小吃、雪糕卷和西瓜「火山」飲料。

市場經紀指出,多數年輕攤主喜歡較靠近市區地點,同時也傾向於推出跟食物相關的產品。

芽籠貿易公司的62歲經理Toh Kang San說,更多年輕人會選擇在一些像濱海灣花園的場地租賃攤子。該公司從25年前已開始經營搭建和租借夜市攤位的生意。

他說,市區一帶約30%的攤位由年輕人租下,而在鄰里組屋區則只有約10%的攤主是年輕人。

「在出租的攤位中,占15%的租客是20多歲的人士。他們當中好些到國外度假,看到當地的食物,如泰國和台灣。如果是新奇的,他們就會引進來自己做做看。」

夜市的暫時性和流動性也是吸引年輕人的地方。這位經理說:

「比方說,如果他們做了兩個星期後發現生意不好,他們可以不繼續做。這是暫時性的。」

實體店所需要的高昂開業成本,也是令年輕人卻步的原因。

23歲的JacquelinLiew同男友在今年的芽籠士乃夜市推出三種不同口味的炸鮮奶「MilkBites」小吃。

她說:「一個店面的租約一般是三年。我們還得預算2萬到4萬元為裝修費。因為這些高昂的成本,我們決定先從商展和夜市開始。」

市區里夜市攤位的租金一般是1萬元或更多,而小型夜市攤位的租金通常是一個月大約1500元,大型夜市的則要價9000元,雖然如此,租用夜市攤位一般上都不必簽長約。

JacquelinLiew說:「當我要推出新產品時,我會先在夜市推出,看看市場反應。」

不過,她仍表示希望有朝一日能擁有一家實體店。

而新加坡的地攤小販經濟之所以能夠發展得這麼好,還因為依託了以組屋制度為根本,以鄰里中心為特色的社區。人口密集的社區創造了很大的消費場景。

以鄰里中心為特色的社區,其建設和治理離不開政府主導和社區力量的積極參與,但要想實現可持續發展,讓城市的煙火氣「長盛不衰」,離不開多元消費場景的打造和社區商業的不斷完善。

新加坡鄰里中心的商業模式擯棄了沿街為市的粗放型商業形態,也不同於傳統意義上小區內的零散商鋪,而是立足於「大社區」理念科學設計各類社區服務,滿足居民健康、教育、出行、文化、鄰里關係等多樣化需求。

鄰里中心布局了多種業態,包括菜場、銀行、郵政、衛生所、洗衣房、理髮店、快餐店、超市、書店、修理鋪、公共廁所和社區活動中心。完善的商業配套極大地增強了社區居民粘性。

坐落於新加坡西部蔡厝港的第一樂廣場是新加坡政府規劃的高密度組屋住宅區,周邊居住人口近50萬人,是鄰里中心社區商業的典範。

第一樂廣場成功的關鍵在於,通過大量親民設施增加社區商業粘度。

位於鄰里中心核心位置的第一樂廣場,根據家庭消費特徵均衡布局了多種業態,購物、餐飲、娛樂、其他四類業態的占比分別為26%、25%、17%、32%。營業面積僅有2萬多平方米,卻分布了150多家零售商家,足見其商業活力。