1月27日,国家商务部召开新闻发布会,公布最新国家级经济技术开发区综合发展水平考核评价结果。

没有意外,苏州工业园区再次以优异成绩蝉联第一名实现五连冠。

改革开放以来,苏州工业园区绝对是一个奇迹般的存在,但我们也不能否认,新加坡的加盟,才让这个奇迹变为了现实。 本文带大家一起来回顾下1994年前后金鸡湖边的那段激情燃烧和暗流涌动的岁月,为什么当时风靡全球、风头无两的新加坡会选择中国、选择苏州?

小国焦虑

1990年,世界上发生了一件大事:中东海湾战争爆发。

萨达姆指挥的伊拉克军队举兵入侵邻国科威特,几乎富甲天下的蕞尔小国科威特只坚持了9个小时就全境被伊拉克占领。

在被占领的近七个月时间里,科威特国家基础设施遭到大量破坏,财富遭到大量掠夺。

据不完全统计:

科威特国库里约254万盎司的黄金和20多亿美元的流动资金被尽数洗劫;

科威特库存的500万桶高级燃料被扫荡一空;

科威特的石油设施、工厂机械设备、农技灌溉工具、各种零配件被有组织拆卸运回国内。

科威特人的私人珠宝、金银首饰和交通工具更是难逃被席卷的厄运。

科威特的伊斯兰博物馆7000幅名画和其他艺术珍品也被抢个精光。

更加丧心病狂的是,科威特动物园中的珍禽异兽也成了伊军盘中的佳肴。

就连兵败撤退时,还不忘了把科威特几百口油井被点燃,熊熊燃烧的大火产生的浓烟遮盖了整个天际,形同世界末日的来临。

这场侵略给科威特带来的影响是毁灭性的,要不是老祖宗地方选的好,地底下还能不断冒石油,科威特恐怕就此趴下了。

这场战争对新加坡来说,是个巨大的震撼,小国随时可能有被吃掉的危险。

新加坡和科威特一样都是小国、都以富裕而闻名,马六甲海峡无本万利的生意不知道有多少人眼红。

再来看看新加坡的邻居们:

北边是马来西亚、南边是印度尼西亚。

李光耀曾指出,新加坡面临着巨大的危险,这种危险来自于马来西亚和印尼,而这两个国家又都是伊斯兰国家,新加坡这个华人国家,随时都可能翻船。

尤其是马来西亚,很多马来西亚人将新加坡视为马来西亚的一部分,尤其是新加坡独立后在经济上取得了重大的突破后,更让马来西亚眼馋。

在马来西亚国内,有着不少的极端分子一直主张武力拿回新加坡,这让新加坡如履薄冰。

强邻虎视眈眈。

新加坡开国之父李光耀在伊拉克侵略科威特后,在他领导的人民行动党最高层会议上讲到:“一个小国不能太富了,我们的钱不能都放在国内,应该向外寻求发展空间,否则新加坡就难有前途”。

人民行动党在经过一系列研判后得出结论:如果没有特殊防范意识和措施,新加坡绝对有可能成为第二个科威特。

为了避免重蹈科威特之覆辙,避免国内产业因可能到来的战争而全军覆灭,新加坡需要在海外建设一个类似裕廊工业园的产业基地。

中新两国合作开发的苏州工业园区就是在这样的时代背景下应运而生。

候选城市

选择中国是毫无疑问的,中国巨大的市场和空间能带来的高回报率,即将成为全世界投资者的盛地。

1992年小平南巡讲话后,世界对中国的基本有了判断标准,中国不会再走老路。

也就在这个时候,东方醒狮中国正在掀起一场更大的改革开放浪潮。

更加机缘巧合的是,邓小平也十分看中新加坡的管理经验和经济社会发展模式。

邓小平在南方视察时这样讲:“四小龙”中新加坡算是好的,他们管得严,我们应当借鉴他们的经验,而且要比他们管得更好。

邓小平这句话出来之后,中国内地的官员成群结队地往新加坡跑,以便取经回来干自己的四个现代化。

仅1992年这一年,中央各部委和省以上的高官率团访问新加坡的就有九十八位,各地共有九万余人次到这个岛国考察取经。

新加坡只是一个岛国,面积只有724平方公里(方便对照:苏州工业园区面积278平方公里),10万人差点没把新加坡踩沉。

李光耀认为:中国代表团到新加坡来考察,看到的却总是零星的片段,永远无法全面了解整个制度的运作。

当时新加坡的高层普遍认为:去中国给也建一个新加坡模式,让新加坡和中国的经理人员在同一岗位上一起合作,向中国转移新加坡的方法、制度和知识。

李光耀认为,这样一则可以回报邓公对我们新加坡的褒扬,二则可以寻得一个与我们同源文化的大国的保护。

关于投资中国的具体选址,从1992年到1994年,李光耀6次考察中国,去过北京、上海、深圳、广东、福建、山东、浙江、江苏、青岛等地。

北京是首都,从政治意义和土地价格上讲,新加坡应该是没什么机会落户北京。

上海此时中国正开始以举国之力开发上海浦东,一方面地价飞涨,另一方面投资了上海,也很难说清是新加坡模式的成功,还是上海的成功,自然也不在李光耀选择之列。

又由于新加坡人大多是福建、广东人的后裔,宗亲血缘关系比较复杂,熟人网络会影响正常的商业决策和政府治理,加之台湾人已经在这里捷足先登,所以李光耀从一开始就明确排除了闽、粤二省。

而时任新加坡总理吴作栋自己祖籍山东,顾念家乡所以想尽量把项目争取到山东。

但当时新加坡真正有话语权仍然是退居二线的资政李光耀,他不愿意把项目放在山东,因为山东周边没有经济辐射效应一流的大城市。

最终,新加坡的候选人名单里剩下这么几个城市:苏南的苏州、无锡,山东的青岛、烟台、威海,浙江的杭州、宁波。

1991年候选城市基本情况对比

七个城市中,青岛、宁波不仅都属于第一批沿海开放城市,更是享受省一级经济管理权限的计划单列市,在1994年又同杭州一起成为副省级城市。

只有苏州、无锡是普通的地级市。

从劳动力供给来看,苏州也仅仅排在中游,虽然刚刚走过80年代被邓小平同志称之为“异军突起”的乡镇企业大发展阶段,经济总量已达235亿元,位列全国第7,在7个候选城市中名列第一,但在500亿美元GDP的新加坡面前,也显得无足轻重。

苏州最尴尬地方还在于,至今都没有一个在市域范围内的机场。

如果光从城市能级和数据指标来看,苏州应该没什么胜算。

这个时候,就需要关键人物出场了!

关键人物

第一个关键人物,毫无疑问是时任苏州市长章新胜。

苏州坊间传闻普遍是:曾参与1992-1993年接待任务的苏州市长章新胜操一口流利的英语,给李光耀留下了深刻的印象,从而说服了新加坡投资苏州。

这种说法显然夸张,当时新加坡全国GDP为500亿美元,而投资苏州工业园这单一项目的意向总投金额就高达200亿美元。

这样一个重量级的政府双边项目绝非是一个地方二把手的正厅级干部就能让深谙中国官场文化的李光耀放心的。

但不可否认的是,章新胜的个人魅力和不懈努力为苏州争取到新加坡工业园区起到了非常重要的作用。

章新胜英语专业毕业、做过外办翻译、也赴美留过学;更巧的是,他还曾一度担任由新加坡老一辈企业家陶欣伯所投资的南京金陵饭店的党委书记,和李光耀有更多的共同语言。

1992年,李光耀第一次来苏州,但因为是临时添加的行程,时间只有半天。

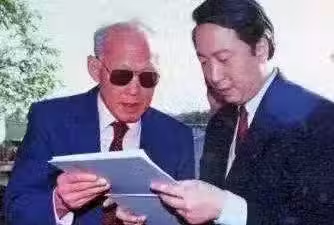

(中新双方专家在金鸡湖上划船考察)

苏州时任市长章新胜用流利的英语见缝插针地推介起苏州,不仅解决了语言障碍,章新胜还抓住时机,跟着上了那辆接送李光耀的“加长奔驰”,利用从饭店到火车站路上20多分钟的时间,用流利的英语和李光耀交谈。

章新胜对当时新加坡外汇储备的各种具体数字了如指掌,清楚新加坡的策略是不把资金放在一个篮子里而是分散开来投资。他建议李光耀,这样不如集中力量,在苏州投资发展一个新加坡式的工业城。

这个建议对新加坡来说无疑是个牵动国力根本的重大举措,李光耀没有马上答复,而是不断用反诘表达疑虑。章新胜均一一作答。

列车进站,李光耀本来登上列车,突然,又回转身来,提了一个非常具体的问题:“苏州有国际机场吗?”

当年的章新胜是这样回答李光耀的:“离苏州只有90公里的上海有机场”。

当然,章新胜没想到的是,这句载入史册的话也成了苏州一直以来的遗憾。

第二个关键人物,是时任江苏省委书记、省长陈焕友。

作为经济大省的主要领导,陈焕友肩负向上与中央直接沟通、向下部署苏州官员、同时统一省内各部门的思想的核心职责,他的直接参与、亲力亲为对中新工业园区落户苏州发挥了至关重要的作用。

我们现在,很少看到哪件事情是举全省之力推进的,但当年的陈焕友做到了。