编者按:大多数人知道娘惹是因为娘惹菜好吃,娘惹的衣服好看,但是在这背后是一个南洋独特的跨种族、跨文化族群,是一场贯穿古今的文化盛宴。读者“绿森林艺术坊”就向我们讲述了中国人在新加坡传播娘惹文化的心路历程。

每次提到“娘惹”二字,婉转的音韵便从嘴里传出了温柔缠绵的味道。

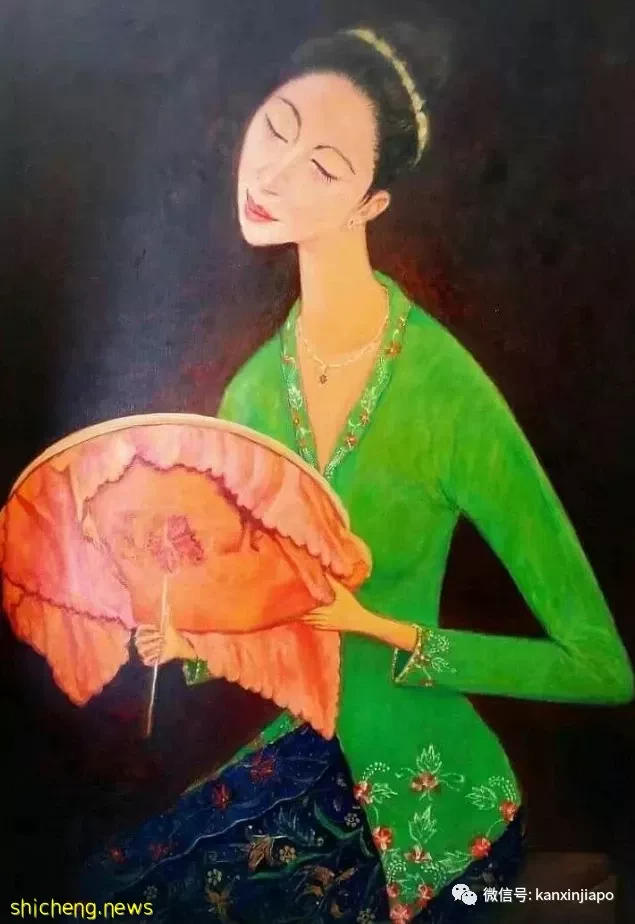

这是一个十分具有画面感的词语,一个窈窕的倩影,繁复的刺绣在她的衣衫盛开,娘惹花布的长裙勾勒出她苗条的身段,缀满玉珠的鞋面随着曼妙的舞步,折射出如梦似幻的光晕。

“娘惹”——在南洋地区,代表的是一种有别于原住民的精致文化,要了解新加坡丰富多彩的多元文化,就不能不先了解早期中国移民在新加坡落地生根的历史…

这些新移民正是来自中国,移民潮横跨明清两个朝代。他们和当地原住民通婚,产生的混血后裔,也就是后来所称的“海峡土生华人”。男性称为“峇峇”,女性称为“娘惹”。他们的食物、服饰和语言,深受母亲的马来文化影响,而传统节庆包括婚礼、祭祀等仪式,则延续了父亲的中国文化,形成了中马合璧,别具一格又典雅精致的娘惹文化。

娘惹的珠绣鞋

娘惹的梳妆台

娘惹手绘蜡染布

迷你娘惹衣

娘惹红包

前几天和朋友聚餐,聊起了文化归属感的问题,通过和他的沟通,我感觉我被理解了。 我的这位朋友是土生华人的后代,所以他作为一个土生华人,自然而然地为峇峇娘惹文化而骄傲,而且他也特别希望自己的儿女和子孙后辈把这传统一直延伸下去,薪火相传。

而我来自浙江温州,我们中国古老的瓯越文明中并没有娘惹文化,来到新加坡以后,我开始学习娘惹文化并有了自己的工作坊,成为在本地少有从事这方面工作的中国人。

我朋友说,相比较本身就是土生华人,他更敬佩刻苦学习和吸收接纳不同文化,例如峇峇娘惹文化的人,因为,这不仅使新加坡本土文化更丰富且有生命力和传播力,而且这种敢于突破自我,勇于探索的精神是最难得的。突然间,我发现自己被理解了。

在这5年来,在新加坡小印度经营的店铺绿森林艺术坊从娘惹油画到精品服装到饰品到别出心裁的娘惹婚庆的演绎与特色展览花了我们不少心血。

比如说,我觉的是一个很值得骄傲的事就是在驻新加坡的英国高级专员公署的一个英联邦的纪念日上,我们展出以环保为主题的,设计师用瑞士有机棉薄纱布料做成的特色娘惹服,受到在新国际社会各界代表人士的注目。

活动照片还被刊登在英国高级专员公署的官网上。

特别是大家在讨论和交流娘惹艺术的心得时,找到了回音。

所以,文化归属感,我认为,它不仅仅只是一种特定的传统和语言,如果我们更深一步去思考的话,它是包容、是理解,是热情,它也是人们的一种为在新加坡乃至东南亚甚至整个亚洲创造更美好的生活而不断努力、寻求进步而凝聚的心声,或是回荡在你我内心深处的一首歌,无论我们从哪里来。

小科普:什么是峇峇娘惹?

宋元之后,历史典籍中开始有华人到新加坡居住并与中国通商的记录。十四世纪,中国造船技术已经达到一定水平,所造船舶可以航行到日本、东南亚。

1371年年末,为了防止沿海反叛势力私通倭寇,明廷颁布禁海令,严禁濒海居民私自出海。到了永乐年间,除了朝廷主持的郑和下西洋之外,仍不许民间私自出海。有明一代,是中国历史上海禁最严的朝代,大部分时间实施海禁,时而弛禁,如“隆庆开关”时期。

到了清朝,虽也有海禁,如顺治、康熙年间,但比较起明朝是宽松许多,尤其在签署北京条约开放华工出境之后,更是自由。

在十五世纪明永乐年间到十九世纪清咸丰年间下南洋的华人,算是最早期的移民。许多在东南亚尤其是马六甲地区的土生华人都自认是郑和下西洋时默许士卒与马来半岛土著妇女通婚之后所繁衍的后代。

(后人想像中的郑和船队)

由于他们迁徙较早,在生活和文化上发生了极高程度的本土化,称为“土生华人”或“侨生华人”。相对他们来说,北京条约之后南下的华人移民则是百分百的华人,两者形成鲜明的对比。

土生华人分布相当广,在英属海峡殖民地(槟城、马六甲、新加坡)、荷属东印度(印度尼西亚)之爪哇、泰国普吉岛都有存在。当时马来半岛人口有两个特点,一是华人移民人口尚属于极少数,一是当地人口男女比例悬殊。

于是,一些女性爪哇人(Javanese)、巴塔克人(Batak)、巴厘岛人(Balinese)、尼亚斯岛人(Nias)、武吉士人(Bugis)以女工身份进入马来半岛。富裕的华商有时把家里的异族女佣收作妾侍,或是娶了马来女性为妻,并有了混血子嗣。

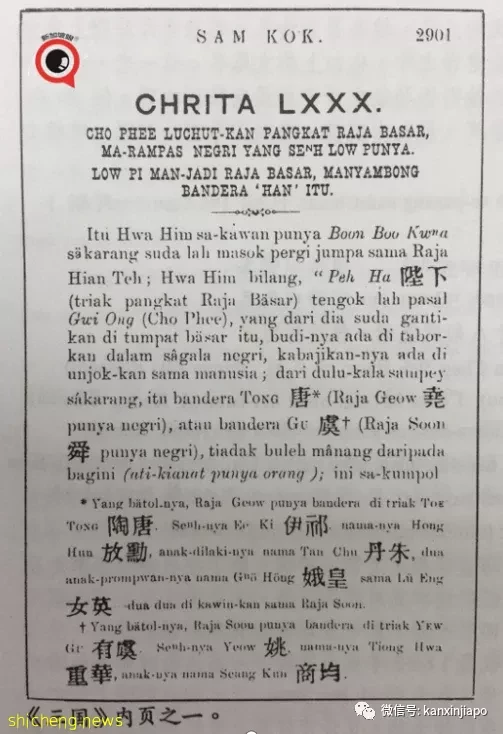

这些夫妻之间很自然地用当地通行的马来语沟通。丈夫虽能说马来语,但不是母语,掌握能力有限,在交谈中丈夫难免夹杂汉语方言词汇和语法习惯,长此以往,便形成了一种独特腔调的峇峇马来语(Bahasa Melayu Baba),自成一派,并且成为土生华人的母语,也成为土生华人最基本的文化特征。

(早年峇峇把《三国演义》故事翻译为峇峇马来文作品)

不同地区的土生华人所掌握的峇峇马来语当然也有方言差异,例如,槟城土生华人的峇峇马来语受闽南语影响较多;马六甲土生华人由于移民历史更久远,而且华人于人口比例比槟城低一些,所以马六甲的峇峇马来语受正统马来语影响较多;吉兰丹州土生华人则受到泰语的一些影响。

在信仰上,土生华人多沿袭华人信仰如道教、儒教、佛教和华人民间信仰,例如崇祀“大圣佛祖”,即齐天大圣孙悟空;也有一些土生华人信仰基督教和伊斯兰教。他们也庆祝春节、中秋节、端午节等华人节日。

在峇峇马来语中,“峇峇”是从兴都斯坦语和波斯语借来的词汇,用于尊称祖父母,后来用以统称土生华人男性。由于当时新马社会主流语言是闽南语,“娘惹”(Nyonya)一词初创时是按闽南音翻译,念作“尼哟亚”,相信是借了意大利语“祖母”(Nonna)或葡萄牙语“夫人”(Donha),后来用以统称土生华人女性。

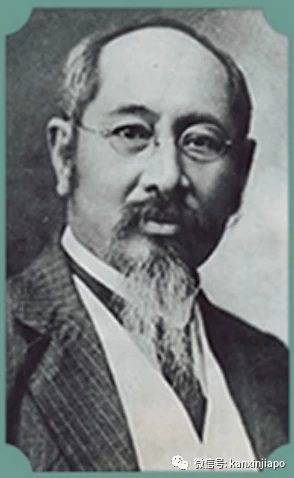

(林文庆,人称“海峡三杰”,曾担任厦门大学第二任校长)

在十九世纪,土生华人在新马社会扮演很重要的角色。在近代新加坡,一些著名侨领就是土生华人,如陈笃生、章芳林、陈若锦、佘连城、林文庆、宋旺相等。

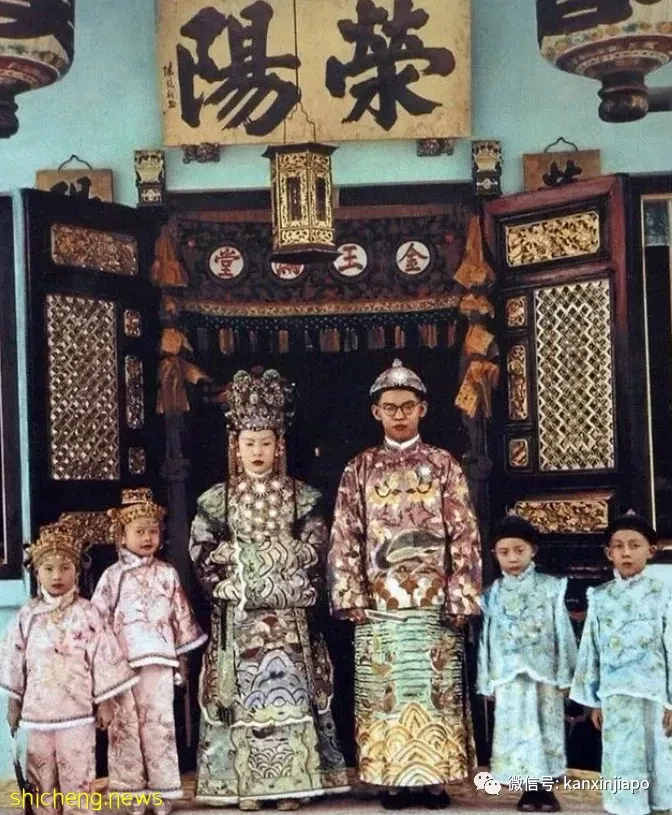

(林金山结婚照)

到了现代新加坡,林有福(新加坡自治邦第二任首席部长)、李光耀、杜进才、吴庆瑞、林金山(四人皆为新加坡共和国建国元老)、黄金辉(新加坡第四任总统)、陈庆炎(新加坡第七任总统)等也是土生华人。在这些人当中,除了李光耀一人终身认真学习并掌握华语之外,其他诸人华语水平极其有限。

土生华人是父系社会,讲究传承源自父亲的中华文化传统,而不是母亲的马来或其他文化传统。因此,土生华人尽管客观上失去对中文的掌握,但是,主观上大多仍仰慕并认同中华文化。十九世纪末,新加坡侨领林文庆等主张“海峡华人改革运动”,推崇儒家思想,强调仁爱、孝义等传统价值观,即是一例。

(原载于许振义《布衣南渡》南京大学出版社2018年出版)