編者按:大多數人知道娘惹是因為娘惹菜好吃,娘惹的衣服好看,但是在這背後是一個南洋獨特的跨種族、跨文化族群,是一場貫穿古今的文化盛宴。讀者「綠森林藝術坊」就向我們講述了中國人在新加坡傳播娘惹文化的心路歷程。

每次提到「娘惹」二字,婉轉的音韻便從嘴裡傳出了溫柔纏綿的味道。

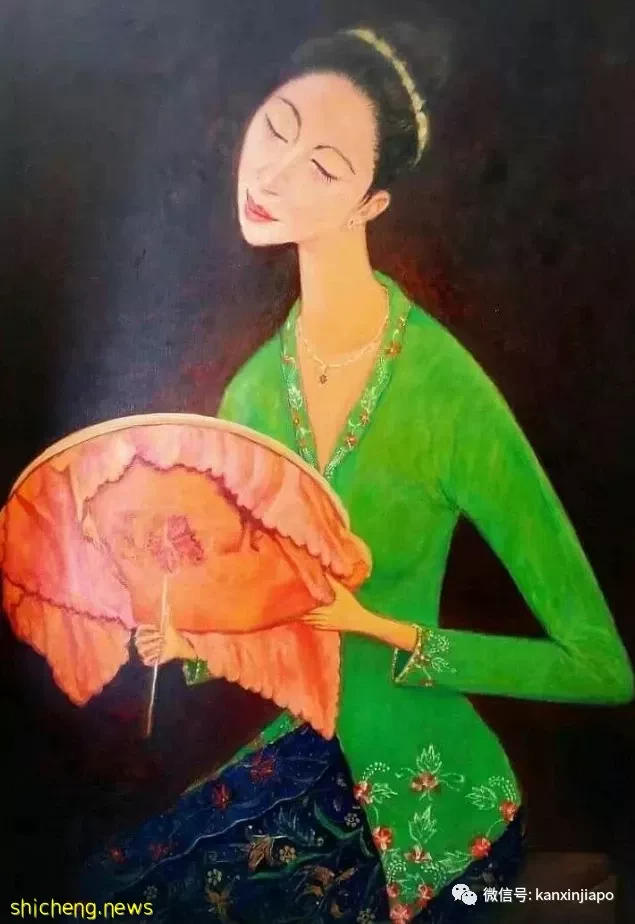

這是一個十分具有畫面感的詞語,一個窈窕的倩影,繁複的刺繡在她的衣衫盛開,娘惹花布的長裙勾勒出她苗條的身段,綴滿玉珠的鞋面隨著曼妙的舞步,折射出如夢似幻的光暈。

「娘惹」——在南洋地區,代表的是一種有別於原住民的精緻文化,要了解新加坡豐富多彩的多元文化,就不能不先了解早期中國移民在新加坡落地生根的歷史…

這些新移民正是來自中國,移民潮橫跨明清兩個朝代。他們和當地原住民通婚,產生的混血後裔,也就是後來所稱的「海峽土生華人」。男性稱為「峇峇」,女性稱為「娘惹」。他們的食物、服飾和語言,深受母親的馬來文化影響,而傳統節慶包括婚禮、祭祀等儀式,則延續了父親的中國文化,形成了中馬合璧,別具一格又典雅精緻的娘惹文化。

娘惹的珠繡鞋

娘惹的梳妝檯

娘惹手繪蠟染布

迷你娘惹衣

娘惹紅包

前幾天和朋友聚餐,聊起了文化歸屬感的問題,通過和他的溝通,我感覺我被理解了。 我的這位朋友是土生華人的後代,所以他作為一個土生華人,自然而然地為峇峇娘惹文化而驕傲,而且他也特別希望自己的兒女和子孫後輩把這傳統一直延伸下去,薪火相傳。

而我來自浙江溫州,我們中國古老的甌越文明中並沒有娘惹文化,來到新加坡以後,我開始學習娘惹文化並有了自己的工作坊,成為在本地少有從事這方面工作的中國人。

我朋友說,相比較本身就是土生華人,他更敬佩刻苦學習和吸收接納不同文化,例如峇峇娘惹文化的人,因為,這不僅使新加坡本土文化更豐富且有生命力和傳播力,而且這種敢於突破自我,勇於探索的精神是最難得的。突然間,我發現自己被理解了。

在這5年來,在新加坡小印度經營的店鋪綠森林藝術坊從娘惹油畫到精品服裝到飾品到別出心裁的娘惹婚慶的演繹與特色展覽花了我們不少心血。

比如說,我覺的是一個很值得驕傲的事就是在駐新加坡的英國高級專員公署的一個大英國協的紀念日上,我們展出以環保為主題的,設計師用瑞士有機棉薄紗布料做成的特色娘惹服,受到在新國際社會各界代表人士的注目。

活動照片還被刊登在英國高級專員公署的官網上。

特別是大家在討論和交流娘惹藝術的心得時,找到了迴音。

所以,文化歸屬感,我認為,它不僅僅只是一種特定的傳統和語言,如果我們更深一步去思考的話,它是包容、是理解,是熱情,它也是人們的一種為在新加坡乃至東南亞甚至整個亞洲創造更美好的生活而不斷努力、尋求進步而凝聚的心聲,或是迴蕩在你我內心深處的一首歌,無論我們從哪裡來。

小科普:什麼是峇峇娘惹?

宋元之後,歷史典籍中開始有華人到新加坡居住並與中國通商的記錄。十四世紀,中國造船技術已經達到一定水平,所造船舶可以航行到日本、東南亞。

1371年年末,為了防止沿海反叛勢力私通倭寇,明廷頒布禁海令,嚴禁瀕海居民私自出海。到了永樂年間,除了朝廷主持的鄭和下西洋之外,仍不許民間私自出海。有明一代,是中國歷史上海禁最嚴的朝代,大部分時間實施海禁,時而弛禁,如「隆慶開關」時期。

到了清朝,雖也有海禁,如順治、康熙年間,但比較起明朝是寬鬆許多,尤其在簽署北京條約開放華工出境之後,更是自由。

在十五世紀明永樂年間到十九世紀清咸豐年間下南洋的華人,算是最早期的移民。許多在東南亞尤其是馬六甲地區的土生華人都自認是鄭和下西洋時默許士卒與馬來半島土著婦女通婚之後所繁衍的後代。

(後人想像中的鄭和船隊)

由於他們遷徙較早,在生活和文化上發生了極高程度的本土化,稱為「土生華人」或「僑生華人」。相對他們來說,北京條約之後南下的華人移民則是百分百的華人,兩者形成鮮明的對比。

土生華人分布相當廣,在英屬海峽殖民地(檳城、馬六甲、新加坡)、荷屬東印度(印度尼西亞)之爪哇、泰國普吉島都有存在。當時馬來半島人口有兩個特點,一是華人移民人口尚屬於極少數,一是當地人口男女比例懸殊。

於是,一些女性爪哇人(Javanese)、巴塔克人(Batak)、巴厘島人(Balinese)、尼亞斯島人(Nias)、武吉士人(Bugis)以女工身份進入馬來半島。富裕的華商有時把家裡的異族女傭收作妾侍,或是娶了馬來女性為妻,並有了混血子嗣。

這些夫妻之間很自然地用當地通行的馬來語溝通。丈夫雖能說馬來語,但不是母語,掌握能力有限,在交談中丈夫難免夾雜漢語方言詞彙和語法習慣,長此以往,便形成了一種獨特腔調的峇峇馬來語(Bahasa Melayu Baba),自成一派,並且成為土生華人的母語,也成為土生華人最基本的文化特徵。

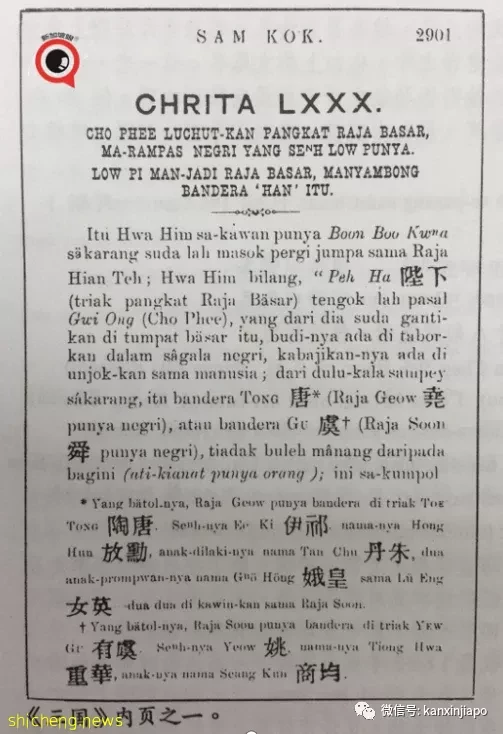

(早年峇峇把《三國演義》故事翻譯為峇峇馬來文作品)

不同地區的土生華人所掌握的峇峇馬來語當然也有方言差異,例如,檳城土生華人的峇峇馬來語受閩南語影響較多;馬六甲土生華人由於移民歷史更久遠,而且華人於人口比例比檳城低一些,所以馬六甲的峇峇馬來語受正統馬來語影響較多;吉蘭丹州土生華人則受到泰語的一些影響。

在信仰上,土生華人多沿襲華人信仰如道教、儒教、佛教和華人民間信仰,例如崇祀「大聖佛祖」,即齊天大聖孫悟空;也有一些土生華人信仰基督教和伊斯蘭教。他們也慶祝春節、中秋節、端午節等華人節日。

在峇峇馬來語中,「峇峇」是從興都斯坦語和波斯語借來的詞彙,用於尊稱祖父母,後來用以統稱土生華人男性。由於當時新馬社會主流語言是閩南語,「娘惹」(Nyonya)一詞初創時是按閩南音翻譯,念作「尼喲亞」,相信是借了義大利語「祖母」(Nonna)或葡萄牙語「夫人」(Donha),後來用以統稱土生華人女性。

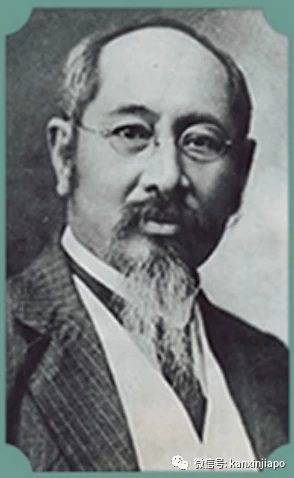

(林文慶,人稱「海峽三傑」,曾擔任廈門大學第二任校長)

在十九世紀,土生華人在新馬社會扮演很重要的角色。在近代新加坡,一些著名僑領就是土生華人,如陳篤生、章芳林、陳若錦、佘連城、林文慶、宋旺相等。

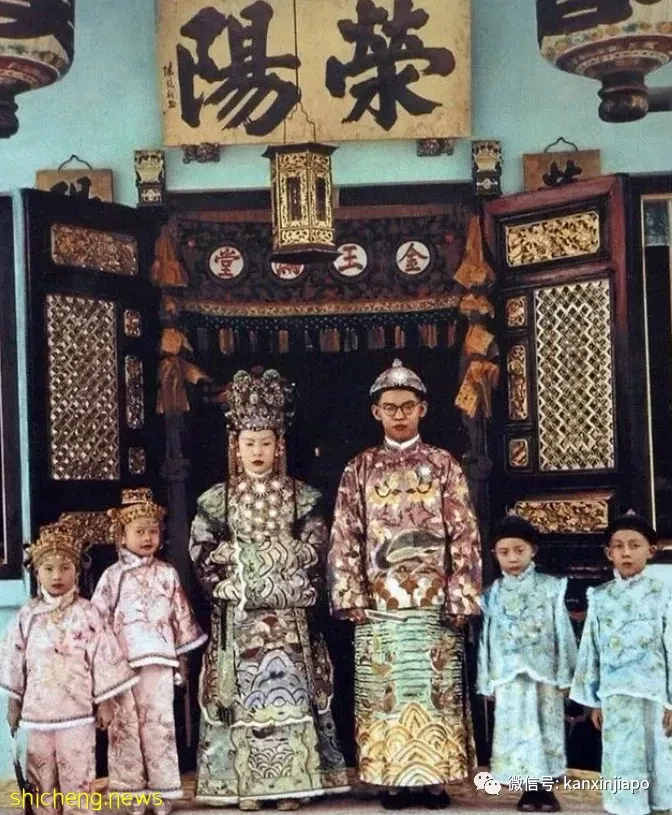

(林金山結婚照)

到了現代新加坡,林有福(新加坡自治邦第二任首席部長)、李光耀、杜進才、吳慶瑞、林金山(四人皆為新加坡共和國建國元老)、黃金輝(新加坡第四任總統)、陳慶炎(新加坡第七任總統)等也是土生華人。在這些人當中,除了李光耀一人終身認真學習並掌握華語之外,其他諸人華語水平極其有限。

土生華人是父系社會,講究傳承源自父親的中華文化傳統,而不是母親的馬來或其他文化傳統。因此,土生華人儘管客觀上失去對中文的掌握,但是,主觀上大多仍仰慕並認同中華文化。十九世紀末,新加坡僑領林文慶等主張「海峽華人改革運動」,推崇儒家思想,強調仁愛、孝義等傳統價值觀,即是一例。

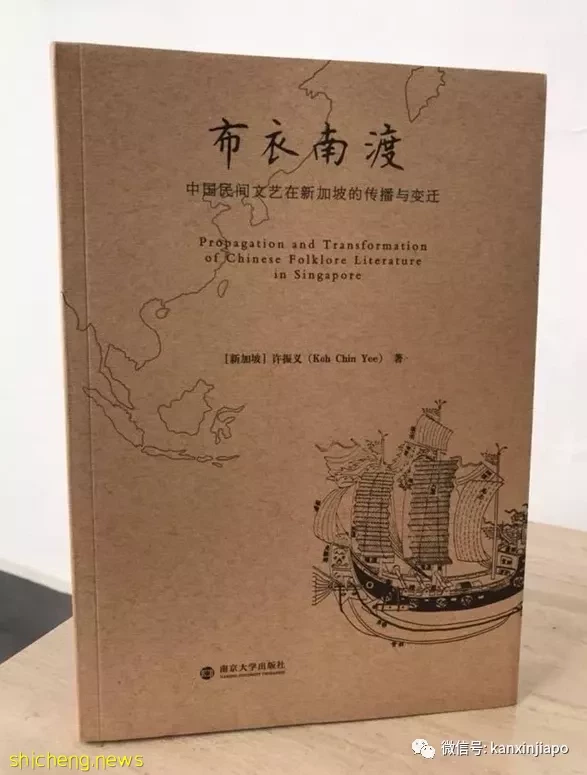

(原載於許振義《布衣南渡》南京大學出版社2018年出版)