1872年5月18日,王有海、九河与沧周分别捐献500元,集资购买面积约221英亩多的土地,位于今武吉知马谦福路一带,习称“姓王山”。王氏宗人称之为“太原山”,被王氏慈善(开闽公司)视为献山人的是来自福建省同安县白礁(今漳州龙海角美镇白礁村)的同宗叔侄,其中王沧周出生于原籍,有海与九河分别出生于新加坡和马六甲。

宋旺相在其1923年出版的《新加坡华人百年史》中,对于王九河(又作:求和,?-1889)及其子德林(又作:德霖,1876-1912)有相当篇幅的介绍,不仅因为这对父子的社会地位,更因为英年早逝的德林是他在海峡华人俱乐部的球友,两人曾同在网球场上驰骋。作为献山人后裔,德林长子瑞洲(?-1979)于1924年被推选成为王氏慈善(开闽公司)最早的信托人之一。

本文通过梳理早期中英文新闻报道,比对宋旺相的记录,回溯王九河与德林的生平,特别是家族生意,以及对慈善教育事业的捐助,呈现这个马来亚海峡华人家族在新加坡与马六甲之间的迁移互动,以及家族的传承兴衰。

由甲至星经商的王九河

▲王九河像(图源:《王氏立姓开族百世谱》,1982年)

尽管宋旺相称出生于马六甲的王九河未受过正式教育,值得关注的是,王九河家族在马六甲相当有名望,其长兄庆云是有名的头家,拥有大量种植园,以种植木薯闻名;弟弟步月早期在新加坡协助他经营,后返回马六甲经商,1888年高票获选担任市政会议员;侄儿锦辉(即庆云的独子)于1900年获封太平绅士。

虽然不知王九河前来新加坡是否为扩展家族生意,可以断定的是他擅于经商,很快在本地建立起商业网络,1850年代末已独资经营源通号。值得关注的是,曾举荐1852年12月底在英文报纸上通告解雇王九河,曾的商号名为Chop Jew Wan。随后王九河与人合伙成立源通号(英文名称:Kew Ho,Swee Kam&Co.),1858年8月12日合伙人之一Neo Swee Kam公告退出合作关系,同年12月,王九河通告源通号(华文名称:王九河有限公司)已成为其独资公司。

庄钦永1984年在《联合早报》发表题为“十九世纪八十年代初期的勿基”时,曾介绍源通号为藤商。事实上,源通号主要经营土产贸易,1860年代以王九河有限公司的名义经营船务,拥有若干艘大吨位的船只,主要往来马六甲和巴生。相信王九河的生意与其家族在马六甲从事种植加工有关,他们在马六甲主导的两大木薯生产与加工公司,分别是在万里茂的Chop Ong Hin Kong-see,以及马接的Sin Ong Hin Kong-see。王庆云去世后,马六甲的家族生意由其子锦辉负责拓展,其优质的木薯粉在马来亚享有盛誉,在木薯的种植加工销售上获利甚丰。

除了经营自己的公司,王九河表现出海峡华人对于西洋新型产业的敏感,在商业投资上具有前瞻性。1883年新加坡电车有限公司创办之初,他是七位董事中唯一的华人;同年9月召开的海峡华人保险公司首次股东大会有16位预备董事,其中只有五位华人,王九河位列其一;1885年初新加坡商人筹划成立本地的火灾保险公司,在欧洲人为主的倡议人中,王九河也是少数的华人之一。除此之外,他购买了10股(每股150元)的砂劳越与新加坡轮船有限公司的股份,以及118份旧丹戎巴葛码头公司的股票。

1870年代王九河跃身成为海峡三州府的华族代表之一,不仅深受同胞敬重,亦深得欧洲人的尊敬。1886年英华学校创办之际,王九河也是最早的赞助人之一,并将幼子德林送入这所传教士创办的学校接受英文教育。1888年10月17日,与郑玉瓞、陈明远、陈庆照、陈金钟等成为海峡殖民地协会新加坡分会创始会员。

不幸的是,王九河在偶染微恙几天后,突然于1889年2月18日在新加坡去世。当时的英文报纸称他“以机智和商业能力累积了相当的财富,是富裕且备受尊敬的华人,不仅深受华族同胞尊敬,认识他的欧洲人也非常敬重他。”王九河去世后不久,步月亦逝世,1892年4月21日的一则公告显示,Beng Hee Neo成为王九河与步月的遗产执行人。

杰出的海峡华人王德林

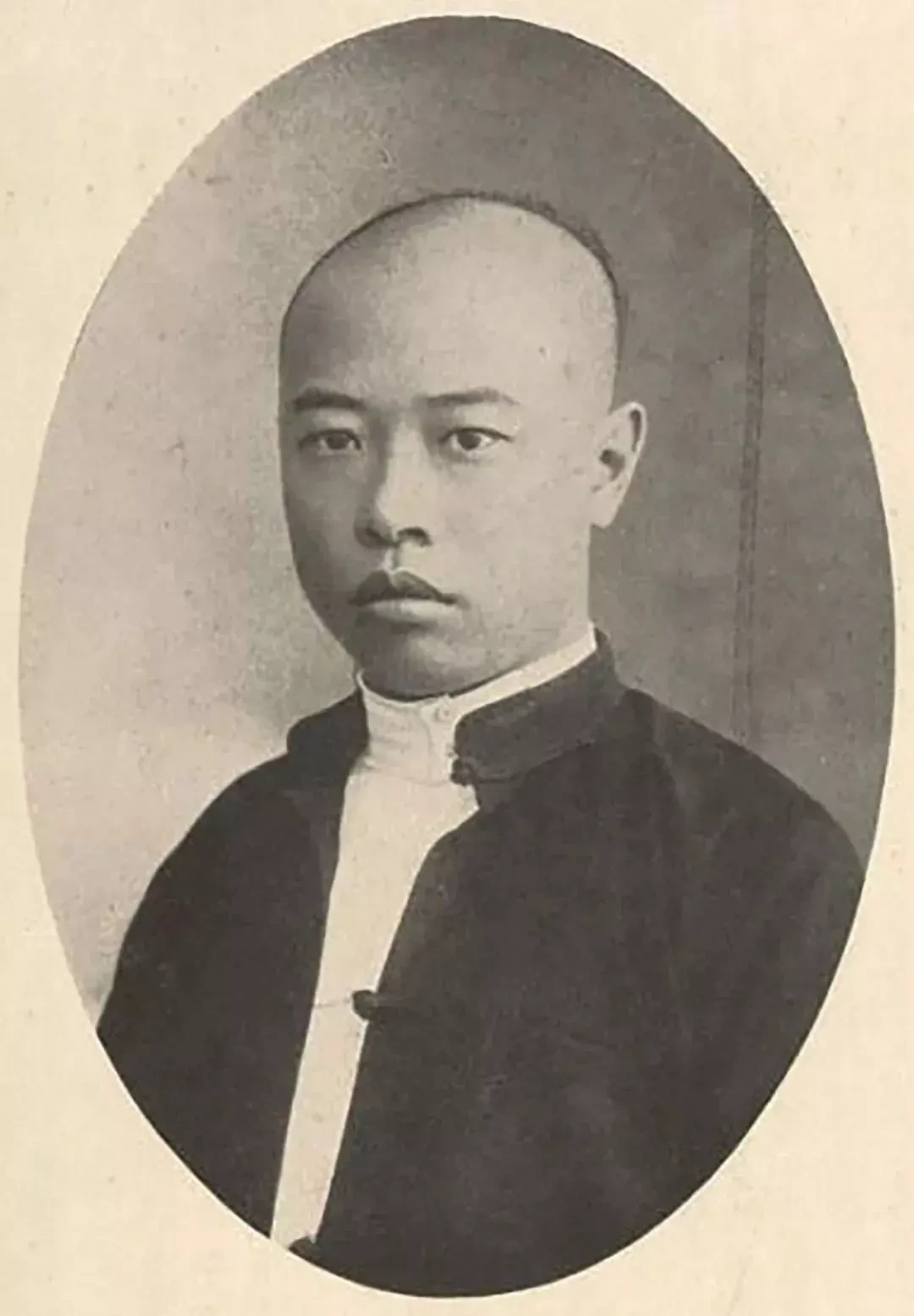

▲王德林像(图源:宋旺相,《新加坡华人百年史》,1923年)

王九河与步月相继去世后,1893年5月其家族生意出现调整,合伙人全部退出,由锦辉独力负责。在新加坡,Beng Hee Neo作为王九河产业的唯一遗产执行人和信托人,于1892年7月5日将源通号转卖给Ong Beng Lap和Ong Chuan Chuan,公司名称不变,推测接手人为王九河较年长的儿子。Ong Chuan Guan于1905年10月发布公告,声明于1905年9月14日将源通号的经营权转移给王德林。

王德林是九河最小的儿子,从小被父亲送入英华学校读书,是接受英文教育的海峡华人。父亲去世时约13岁左右,在母亲的抚养下长大,生活在优渥的家庭环境。王德林是蓄着长辫穿金戴银的贵公子,身材矮小精力充沛的他热爱体育运动,1903年起活跃于海峡华人俱乐部网球锦标赛,曾蝉联冠军多年,是可以挑战国际网球高手的本地华人球手。1912年9月在为海峡华人俱乐部网球锦标赛颁奖时,时任主席宋旺相沉痛悼念王德林这位蝉联冠军的猝然离世。

王德林成年后接手家族生意,显示出极高的经商天分,是公认的成功商人。除了经营自己公司,他自1906年起每年都会在拍卖行购买不动产,包括黄金地段的店屋和乡村的种植园等,去世前几天还以重金买下克兰芝路的橡胶园与汤申路的果树园。

与大多数华商专注于经商不同,王德林对于公共事务充满热诚。1906年底林文庆医生在市政会议员届满之时不求连任,他指出海峡殖民地政府面临严峻的财政问题,需要富有商业经验的议员,而大多数有经验的华商要么不会英文,要么是不愿意花费精力在公共事务上。王德林因而备受海峡华人社群瞩目。作为子承父业的成功商人,他不仅财务自由,受过良好的英文教育,对于公共事务充满热情,有着旺盛的精力与强健的体魄。在李浚源的提名与陈若锦的附议下,王德林被推选为中央区的候选人。有趣的是,因为华人习惯排资论辈,已是而立之年但长相年轻的王德林受到一些非议,尽管如此。他仍以高票当选。

宋旺相曾写道,众望所归之下,王德林接替林文庆医生进入市政会是顶着巨大压力的。他仔细研读市政条例,很快熟悉相关事务,出席每月的例会与特别会议,以经商才能为市政会提供建设性的提案。1909年12月在完成三年任期后,王德林不求连任。尽管退出市政会,他依旧关心社会事务,于1910年4月获任为乡村局委员,1910年12月获封为新加坡的太平绅士。值得一提的是,王德林去世后,林义顺接替其在乡村局委员的位置。

▲1900年海峡英籍华人公会首届委员会集体照。国家档案馆注解前排左一为王九河(Ong Kew Hoe),他于1889年逝世,笔者推测国家档案馆标注错误,可能是其子德林(图源:宋旺相,《新加坡华人百年史》,1923年)

遗憾的是,年轻有为身体强健的王德林染上痢疾,不幸于1912年7月6日在家中去世,享年36岁,六天后安葬于武吉知马华人坟场。当时的一份英文报纸追忆了王德林的生平:“对于公共事务产生浓厚兴趣,1907至1909年期间担任市政会议员,也是新加坡志愿军、海峡英籍华人公会、华人志愿者俱乐部、海峡华人俱乐部等的成员,留下遗孀和五个孩子。”在该月的市政例会上,科格兰先生提议向其遗属表达哀悼。他指出王德林的去世使得新加坡失去最有影响力的华人市民之一,因其商务经验,王德林对于市政会的财政组,特别是不动产管理上贡献良多。

捐助华人慈善教育事业

1872年王九河与有海、沧周共同捐资为闽籍王氏族人购买山地时,正值事业的高峰期。1886年奥尔德姆牧师在新加坡倡办英华学校时,王九河是最早的赞助人之一,并将幼子德林送入这所教会学校读书。1896年陈恭锡在报刊发表评论,指出英华学校教育中的宗教问题。他提及早期华人支持办学的条件之一,是不得在教学和寄宿期间为尚未成年的孩子灌输基督教义。成长于这样的海峡华人社会环境之下,王德林有着蓄长辫与热衷体育的双面人生。

作为英华学校最早的校友之一,王德林对母校有深厚情感,热诚地支持本地教育。1910年1月为英华学校捐款800元为7号班学生设立专项奖学金。1913年遗孀谢琳娘以他的名义再捐献3000元设立奖学金,专门资助欲进入高级剑桥班和七号班的贫穷华族男生。虽然王德林并非圣若瑟书院校友,但在生前表达过要捐助该校的华族男生进修高级剑桥班,谢琳娘实现丈夫的遗愿,捐出1000元设立王德林奖学金,也在莱佛士书院设立王德林奖学金。宋旺相曾在书中称赞她是富裕娘惹遗孀支持教育的典范。

结 语

出生于马六甲的王九河,在新加坡成家立业经商超过30年。作为海峡华人,与本地华族和欧洲社群均有密切来往,成为太原山的献山人,亦支持英文教育。同时,他保持与出生地马六甲的密切联系:一方面是在商务上经营往来两地的船务,与兄弟侄儿经营木薯种植加工;另一方面继续在马六甲购地置业。

王德林不仅子承父业,还在社会上建立起声名,崇尚体育运动,热心公益事业,成为海峡华人精英代表。遗憾的是他的英年早逝,儿女均未成年。所幸他留下丰厚的遗产,遗孀谢琳娘独力将儿女抚养成人,继承其遗志为三所英文学校设立奖学金,活跃于本地社交圈。不幸的是1929年初谢琳娘被判破产,王德林在新加坡和马六甲的庞大遗产先后被拍卖,1931年5月12日谢琳娘逝世,安葬于太原山冢地。

▲王瑞洲像,图源:《王氏慈善(开闽公司)三庆特刊》,1999年

尽管王德林早逝,作为献山人后裔,其家族保持与姓王公司的联系。1924年王氏慈善(开闽公司)选举信托人之时,年仅20多岁的瑞洲被推举为首任三位信托人之一,直至1979年12月14日去世。与社会地位显赫的父亲与祖父相比,王瑞洲的生平较为平淡,1929年在其母亲被判破产后,这个曾经显赫一时的海峡华人家族淡出公众视野。

(作者为ON-LABO创办人兼主持人、本刊编委)

(本文首发于《源》170期,文章版权归新加坡宗乡会馆联合总会《源》杂志所有,未经授权请勿转载使用,欢迎朋友圈分享。欲阅读更多《源》杂志文章,请扫描以下二维码,注册成为《源》杂志会员,即可阅读更多精彩文章。为感谢读者支持,即日起只要注册账号,便可享有一年的免费电子版杂志订阅。)