新加坡很小,却容得下任何民族和宗教。

在新加坡,不仅赞叹樟宜机场和一些杰出的建筑,也惊讶新加坡的宗教场所和民族聚居地。

新加坡的唐人街

新加坡的唐人街在牛车水,英文站名是China town,这里是早期来新加坡的华人聚集地。早年新加坡饮水主要靠牛车从郊外载到市中心,再由市中心转往市内各地,这个以牛车供应用水的区域就叫牛车水。

牛车水街拍

在牛车水的一条街道上,看到在“牛车水原貌馆”前有一尊红头巾的塑像(见图),底座刻有:“历史的回味——向红头巾致敬”。这是上世纪初叶广东三水妇女来南洋打工,吃苦耐劳,头戴红头巾,在建筑工地干着繁重的劳动,为新加坡的建设做出了贡献。

在我看“红头巾”的时候,身边走来两位国内游客,看着雕塑说:“革命军。”另一个附和着,两人一起走开了。我真想追过去告诉她们:这不是革命军!

珍珠坊(见上图)曾是新加坡上世纪七十年代的地标建筑,商住一体化的典范。现在客流仍然不少,里面有很多足疗店、美甲店。

在牛车水看到四大宗教场所彼此相邻。

牛车水的宗教建筑

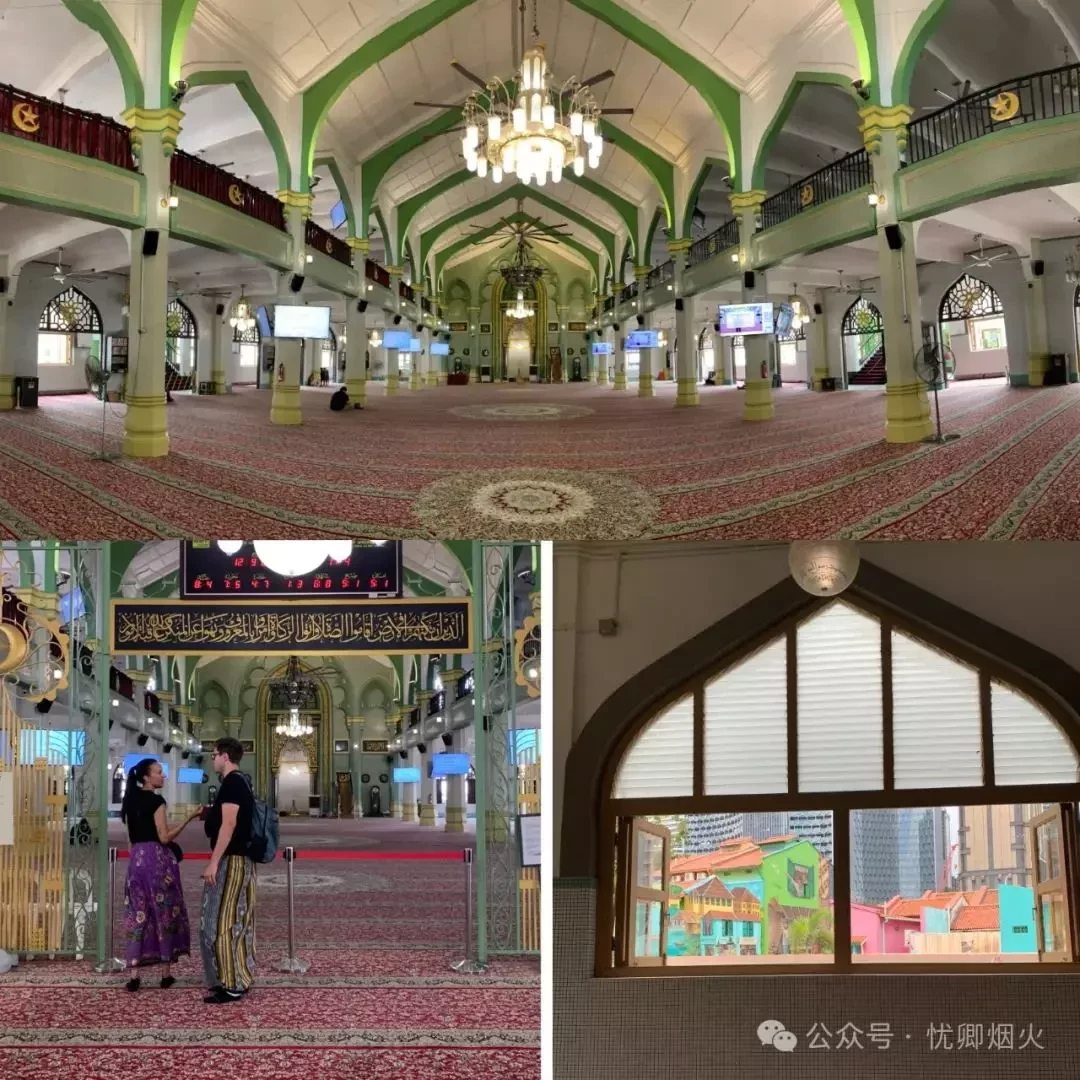

牛车水看到的宗教场所有:佛牙寺、卫理公会花菲教堂、马里安曼兴都庙(印度庙)、詹美回教堂(见上图)。

佛牙寺、印度庙、詹美回教堂、卫理公会花菲教堂内

唐人街的印度庙是新加坡历史最悠久的印度教(兴都教)庙宇,供奉马里安曼女神,始建于1827年。初期这里为印度移民提供住宿。詹美回教堂也是新加坡最早的清真寺之一,始建于1826年,是印度穆斯林所建。

我参观那天,唐人街的四大宗教场所里,佛牙寺的人最多。

新加坡的小印度

新加坡的小印度五彩缤纷。街上有很多金店,里面顾客挺多。集贸市场有各种食品、印度服装,还有很多鲜花摊位,蜜蜂们在花间飞舞,这些鲜花大都是一串串的扎好(见下图),主要用来供奉神,也有用来佩戴的。浓浓的花香和印度香料弥漫在整个市场。

小印度街拍

在小印度我看到几个中国留学生来购物,他们买了很多椰子和其它食品,这里的物价是新加坡最低的。

在小印度色彩绚丽的房子中,最吸引人的是一所华人的房子。

小印度的华人房子

这是小印度目前唯一的华人房屋,门窗上刻有汉字和花卉图案,建于1900年。

小印度房屋上的彩绘

房屋彩绘随拍

在小印度的楼房墙壁上(见图)看到了被誉为新加坡国父的李光耀,他与各族人民站在一起。在另一幅彩绘上写有他说的一段话(见图英文所写):“我的首要任务是让每个公民都与这个国家及其未来休戚与共。我想要一个拥有住房的社会。”

小印度看到的四所宗教建筑

小印度看到两座基督教堂,一座是显示“真光堂”、一座是卫理公会教堂。

“真光堂”是英国圣公会的一个教派,上世纪初在新加坡曾用废弃的尼姑庵当场地,现教堂(见下图),建于1952年,包括诊所和幼儿园。

卫理公会教堂(见下图右下)。教堂共有四层,每层都有礼拜堂、办公间、卫生间。卫理公会教堂主要是马来华人建立的。我参观那天,里面有马来华人在布置礼拜堂,他们邀请我参加下次的礼拜。其中一位女士告诉我:“确切地说我们不能称为华人,称为......因为我们的父母分别是马来人和华人。”她说的那个称呼我没记住。查网络上是:男性称为峇峇,女性称为娘惹;或者称土生华人。

真光堂、印度庙、清真寺、卫理公会教堂

参观了印度庙。里面有响亮的音乐(有人在席地演奏)、浓浓的香火、络绎不绝的人群。庙里虽无人声喧嚣,但有一种热火朝天的景象,在这热闹的庙里,也有静坐冥想的人。这里的人流量比唐人街的印度庙要多很多。

里面供奉了很多神,其中有一个神比较惊悚,脚下踩一个白色衣服的人,大腿上横着一个散发女人,像是死了,神手里还握着一个小孩。这里每一个塑像都是印度教里的一个故事。

小印度的清真寺是白绿相间的建筑(见上图),附近有两位穆斯林女士在聊天,大门没有敞开。周围很安静。与热闹的印度庙形成反差。

新加坡的穆斯林区

新加坡的穆斯林区是甘榜格南,其中有著名的哈芝巷(Haji Lane)。

金色圆顶的苏丹回教堂是新加坡最大的清真寺,在二战日本入侵时期既是避难所也是瞭望台。

甘榜格南街拍

甘榜格南的街巷五颜六色,络绎不绝的旅行团在这里参观、拍照。店铺和房屋别具一格,有个房子外观设计成照相机的镜头(见上图)。

我遇到几个国内旅行团,他们不仅在街上拍照,也到店铺里拍照,因为店铺卖的工艺品非常可爱。

我还遇到一位新加坡的华人女士,她说自己专门到这里找一家糕点铺,那个铺子卖的糕点特好吃,但是现在居然忘记是在哪个巷子里,只好找找看。

在参观苏丹清真寺时,看到礼拜堂里放着几摞塑料椅子,走过去想拿下来坐着休息,正好有位白人女士也要拿,她拿了两把递给我一把。我们坐下后,得知她来自澳大利亚,这次和儿子、儿媳还有儿子的grandma,已经九十好几了,四个人一起乘邮轮旅游。并指给我看她的家人,顺着她手指方向,我看到一位坐轮椅的老人和两个年轻人,正在欣赏清真寺窗外的景色。

苏丹清真寺内

窗外的景色像画一般美。因为窗外的房屋五颜六色,有的墙壁上还有绘画作品(见上图)。

忘了问那位澳洲女士,儿子的grandma是她的母亲还是儿子父亲的母亲。现在觉得汉语有姥姥、奶奶的不同称谓挺好的,外人容易区分。

新加坡的牛车水、小印度、甘榜格南,这三个民族聚居地,各有特色,又互相包容。正如新加坡学校集会和国庆典礼上都要宣读的这份誓词:“我们,新加坡的公民们,宣誓我们将作为一个统一的民族,不分种族、语言或宗教,共同建设一个建立在正义和平等基础上的民主社会,为我们的国家寻得幸福、繁荣和进步。”