指环上剔刻了一只鹅、一个梭罗(位于中爪哇)王室标志,以及印度教三大主神之一梵天的坐骑标志。发现的臂环有两只,但保存 下来的只有一只,另一只在20 世纪 40 年代与指环一同丢失。臂环上 刻着伽罗的面孔。在印度神话中,伽罗偷了长生不老药,想自己喝下 去。毗湿奴用剑割下他的头颅。但伽罗头颅的上半部已经触到长生不 老药,所以不会死去。正因如此,伽罗的头像象征着永生不灭。伽罗 头像是8— 15 世纪爪哇庙宇中普遍的浮雕主题,也常被用作雕像的装 饰。在西苏门答腊岛发现的一幅 14 世纪大型浮雕就有非常相似的装饰 (插图 0.15)。荷兰考古学家卡伦菲尔 ( P. V. van Stein Callenfels ) 具有丰富的爪哇 生活经历。他指出,在福康宁发现的金首饰让他想起 14 世纪那些工艺 精湛的爪哇岛文物 (Winstedt, 1969) 。

宝琳 · 舒雷尔 ( Pauline Scheurleer) 是一位专门研究古代爪哇金属工艺 的当代学者。她在 2001 年 8 月22 日的一封信中告诉我,她不太相信对 伽罗头像 (插图 0.16)的考证。至于那批文物,她写道:

那些饰品属于我非常熟悉的爪哇类型,但有一件例外:那对有克提穆卡 ( kirttimukha ,伽罗装饰品的别名 ) 形状扣环的臂镯。我很肯定,这对臂镯来自南印度,而且我认为其年代也比较“晚”。我不知道具体有多晚,大概 18 世纪吧。不过,也许是 我搞错了。可以将克提穆卡比对克丽媞娜和库玛(Usha R. Bala Krishnan and Meera Sushil Kumar)所著《孔雀之舞》(Dance of the Peacock ,1999 年出版于德里 )第 152 号插图,以及尼甘姆 ( M. L. Nigam) 所著《印度首饰》( Indian Jewellery ,1999 年出版于新德里) 第36 页。手镯类型可以比对尼甘姆 著《印度首饰》 第85 页提到的 18 世纪拉贾斯坦邦 (Rajasthan) 莫卧儿王朝风格。

插图 0.15 在西苏门答腊岛巴当洛克( Padang Roco )发现的 14 世纪派 勒瓦( Bhairawa )雕像上的伽罗头饰

插图 0.16 1926 年在福康宁发现的金伽罗头饰。新加坡国家博物馆藏品

的确,伽罗头像臂环看起来非常具有印度风格—繁复的图案设 计、脸部周围凸起的瘤状、面孔形状等,都并非爪哇风格。臂环还有 精巧的环扣装置,可以打开和关闭,便于戴上和取下。另一方面,报告称这些文物都在同一地点被发现,所以它们的年代应该非常接近。到目前为止,尚未有人指出指环和耳饰是较晚时期的文物。

文物的风格差异也许说明,这件伽罗头饰与“爪哇风格”金首饰是在不同地方打造的。人们对苏门答腊岛 14 世纪金器制造技艺一无所知。在西苏门答腊岛曾发现一个印度语(泰米尔语)碑文。那里距 14 世纪的阿迭多跋摩 (Adityawarman) 宫殿不远,而阿迭多跋摩自称“金岛 之王”(Kanakamedinindra)。印度首饰也许在 14 世纪已经传入新加坡,或者说,苏门答腊 – 新加坡地区的金器与印度金器具有相同的风格特征。不过,还有另外一种可能,那就是苏门答腊 – 马来金器制作技艺影响了印度工艺。印度民间流传,至少有一位苏门答腊金匠去过印度。

发现这些遗物的地点距圣墓只有几米之遥。1928 年,在福康宁山顶发现遗物的地点如今被围在山顶蓄水池的栅栏里,用一个小型混凝土建筑标记出确切地点(插图 0.17) ,并禁止考古研究工作。

1928 年这批金器被发现后,再没有新的发现引起公众的关注。在接下来几十年里,新加坡古防线、新加坡古石碑,甚至是这批金首饰都被人们遗忘了。新加坡公众已经习惯性地认为,新加坡是由史丹福 · 莱佛士爵士于 1819 年 1月“建立”的。讽刺的是,莱佛士本人并未如此自诩。他一直把自己在新加坡建立英国定居点的工作描述成振兴一座古代贸易港口。

插图 0.17 伽罗头像就是在图中人物身后的小型建筑中被发现的

1984—2012年,这 28 年是一段特别有意思的时期,新加坡考古工作对14—16 世纪该岛中南部居民的生活状况有了新的发现。这些考古遗址让我们确认了古代文献的内容,即新加坡在 1300 年后不久,已经成为一个重要港口。这项研究证实,沿新加坡河可以很快发展起一个城镇,并达到相当高的繁荣程度。这种繁荣状况在 14 世纪的大部分时间里一直持续。沿着河岸曾出现过几种制造业活动。当时的新加坡居民从中国和印度进口种类繁多的物品,有些舶来品质地精良。这个聚居地在 15 世纪马六甲苏丹国统治时期逐渐萎缩,但直到17 世纪初,这里一直是马六甲及其后继者柔佛 – 廖内国的重要贸易基地。

长达四分之一世纪的考古工作和历史研究已经改变了我们对古代 新加坡的认识。如今,我们已经知道,新加坡是14 世纪东南亚最著名 的城市,这里也是被确认的最古老的华人社区所在地。今后,人们可 以在新加坡这些研究成果的基础上继续研究早期华人移民对整个东南 亚社会的影响。考古数据显示,华人移民、当地官员以及来自东南亚 各地的商人相互合作,最终使这个位于亚洲海上贸易交汇处、地理位 置具有战略意义的港口迅速发展。

古代新加坡与马六甲海峡的其他早期港口城市具有一些大致相同的特点,但是,它也有独特之处。这些独特之处也许就在于与中国的密切关系,以及华人社区的发展壮大。这些华人处于我们今天所称的马来人统治之下。当时居住在新加坡的很可能还有来自亚洲其他地区的商人,包括印尼人、印度人和斯里兰卡人。他们组成的多族群社会,与莱佛士振兴这个古代港口后的情形非常相似。没有证据显示这里曾经发生过文化冲突。古代新加坡的各族群似乎建立起一种相互依赖的共生关系,他们都明白,携手合作能够带来利益。

新加坡的黄金时代在 1400 年前戛然而止。不过,考古遗迹证明,该岛并未被人遗弃。它沿着新加坡河建起的居民区继续与外部世界保持贸易联系,直到1600 年前后。随之而来的是历史学和考古学的真空期,一直延续到 1800 年左右。

1811 年前后,又有居民生活在新加坡河沿岸,他们是一小群附属于民丹岛 ( Bintan Island) 廖内苏丹国的居民。

莱佛士到达新加坡时的情况就是这样。他的目的并不是建立一个新港口,而是恢复新加坡昔日的辉煌,因为他相信新加坡曾经是盛极一时的马来贸易中心。他的观点虽然有一部分是错误的(南苏门答腊的进出口贸易城市比新加坡早几个世纪),但也并非完全错误。只是人们又花了近两个世纪才证明他的观点基本上是正确的。

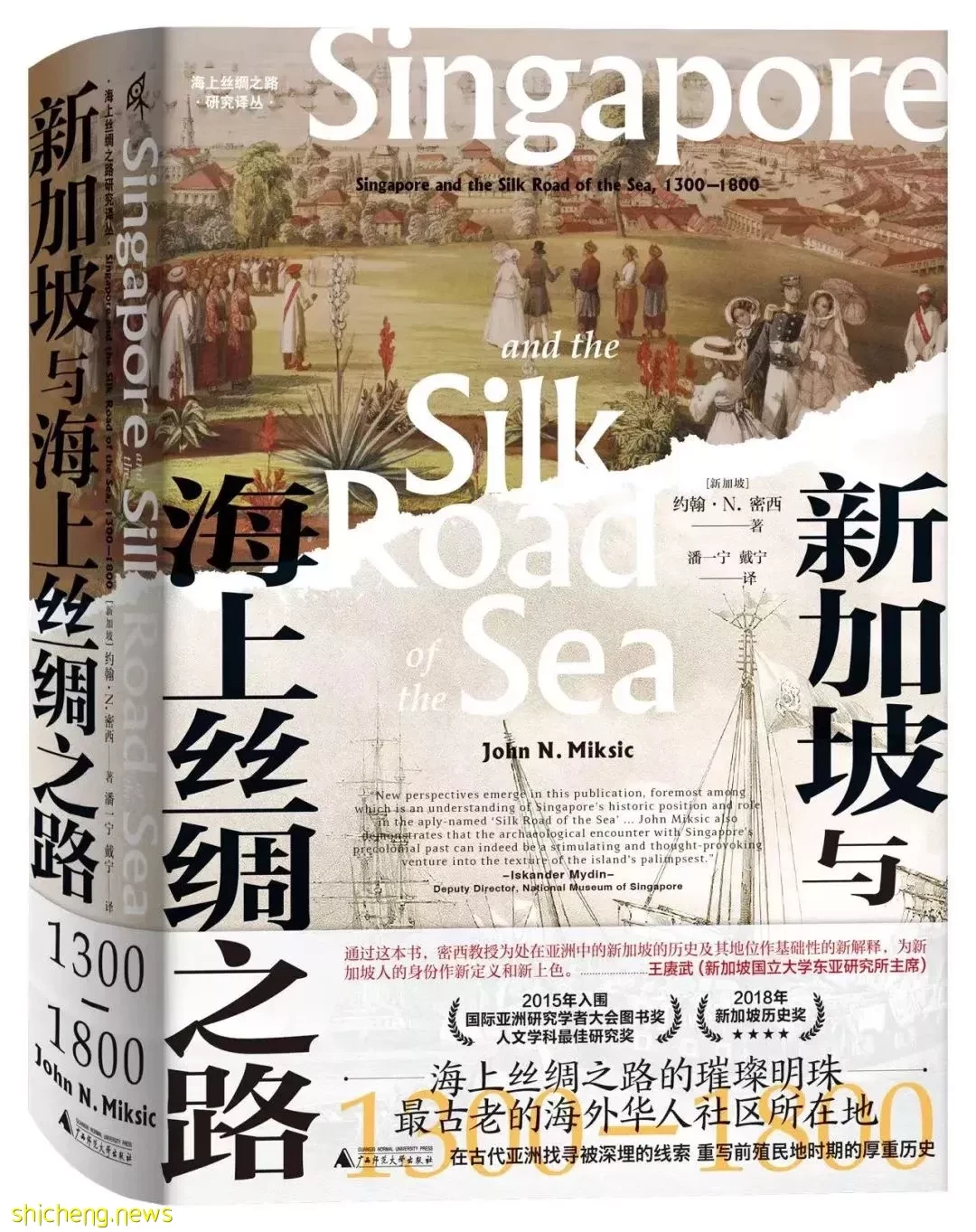

受权刊发,选自《新加坡与海上丝绸之路:1300—1800》约翰·N.密西 著,潘一宁/戴宁 译,广西师范大学出版社2023年1月。

本书第一章将描述东南亚最早的主要港口。介绍这个背景非常有必要,这为解读古代新加坡提供了历史视角。古代新加坡从未成为一个主要的政治中心,但东南亚各大帝国为了控制新加坡却不断斗争。也许正是因为新加坡在地理、政治上的边缘地位,它吸引了早期华人来此定居。苏门答腊岛和爪哇岛各大港口对外国人都实施各种限制措施,相比之下,在小一些的港口,商人会有更多的自由和更大的活动空间。

南海作为一个文化摇篮,一直与地中海相提并论。这种对比也 许有些道理,却没能体现出东南亚特有的复杂性。新加坡周边的城市化发展与欧洲或者亚洲其他主要地区的情况有所不同。东南亚人口稀 少,具有高度的生态多样性,有利于形成不同的发展轨迹。

学者们如今仍在努力解决如何有创意地思考东南亚聚落问题,也就是人们现在所说的城市的形成和演化过程问题。新加坡就是东南亚最早的城市遗址之一。关于这一大片地区的人口分布、文物和人们从事的活动,我们已经找到详细信息。通过讲述封存在这些文物中的故事,我们可以描绘出古代新加坡的生活场景。读者可以自行判断这里 的生活环境和生活习俗是否与现在截然不同,或者似曾相识。古代新加坡在亚洲海上贸易发展中扮演了一个重要角色,它在 14 世纪的兴起是一个长期发展的结果。本书第一章到第三章概述了一些涉及海上丝绸之路的最新重要发现,而这条海上丝绸之路为新加坡出现在历史舞台上奠定了基础。

第四章概述了有关古代新加坡的历史资料。如今,考古发现让人们对 14 世纪的新加坡有了新的认识。第五章到第十一章提供了新加坡第一个 25 年的考古研究历程,并对主要考古发现进行了描述。研究工作还在进行中,未来的发现将揭示这一古老城市更多的生活侧面。目前我们已经拥有 50 万件古代新加坡文物,足够让我们对这个城市作出 详细的总结。

为了便于专业人士阅读,本书对考古研究的方式、信息采集的方法,以及由一个证据引发的多种推论进行了大量技术性描述。有些读者可能会觉得这种描述枯燥无味,但这个过程将阐明为什么关于新加 坡历史的诸多论断在今天都被认为是谬误。我也在努力使这种讨论能够被更多的大众读者所接受,同时涵盖充足的科学的资料,以便考古 学家能够判断此书的结论是否站得住脚。毫无疑问,未来的研究将会 纠正其中一些结论。

28 年间逐渐积累起来的数万件小残件使古代新加坡复杂的社会经济状况慢慢露出真容。发现的文物很少有完好无损的,而且至今尚未发现墓葬。所有这些文物都曾被视为无用之物而丢弃。如果不具备专业眼光,是很难辨认出这些文物的。也正因如此,古代新加坡在这么漫长的时间里躲过了人们的搜寻。

比起 14 世纪的新加坡,15 世纪以后的古代新加坡信息反而不那么全面、详细,但我们仍可以利用这些少量的数据描绘出 15 世纪以后新加坡的大致生活场景。这一时期是马六甲苏丹国及其后继者柔佛 – 廖内王国统治的时期,一直持续到1600 年前后。在沉寂了近两百年之 后,新加坡又恢复了生机。1811 年,新加坡河口一带又开始有人居住, 随后在 1819 年开始了殖民地时期。虽然 19 世纪和 20 世纪初的新加坡考古是另一个话题,但将殖民地前的新加坡与殖民地时期的新加坡进行对比,我们可以发现,在这个有着大量华人居住的港口,500 年前后两个时期里的生活是多么不同。殖民地时期的考古是本书第十二章的主题。

新加坡考古有三个重要启示。第一,新加坡拥有重要的考古资料供人们探索。这一点在 1984 年之前很少有人想到。即便是今天,也很少有新加坡人认为这个国家有潜力,可以为广泛研究人类历史提供重要数据。第二,古代新加坡在当时处于领先地位:这里建有防御工事。这在当时的东南亚地区实属罕见。而且这里的居民拥有不同种类的手工制品,这些手工制品在别的地方尚未被发现。第三,新加坡是一个人口密集的小城市,不同种族汇聚于此,各行各业兴旺发达,进口商品琳琅满目。从这个意义上讲,这里确实可以与地中海沿岸同时代的贸易港口相媲美。

也许在新加坡开埠之前,华人“移民群体”早已开始形成。但是,我们对其历史和稳定性,甚至早期定居点几乎一无所知。新加坡 的考古数据让我们第一次可靠地了解到最早的华人移民定居东南亚的大致情况。新加坡还让我们清晰地了解到,欧洲人到来之前的东南亚贸易制度是如何运作的。虽然这方面的文章已有不少,但史料相当缺 乏。28 年的新加坡考古发掘积累了大量数据,可以让学者探讨各种问题,如贸易货物的类别,远程贸易与当地贸易制度间的相互作用,等等。

新加坡是被彻底发掘过的东南亚最古老的城市之一,所收集的数据可以用来研究前殖民地时期的东南亚城市化问题,以及更广泛的热带地区城市化问题。这些问题的研究目前仍处于起步阶段。

我希望本书的出版可以提升新加坡人的意识,让他们认识到这个小岛国的兴起并非现代历史上的偶然现象,它拥有悠久的历史,值得更广泛的重视。新加坡是东南亚最古老的都城之一:比雅加达古老,比阿瑜陀耶(Ayutthaya) 古老,也比马尼拉或仰光古老。尽管在 1600 年 到 1800 年这里一度无人居住,出现了200 年的历史空白,多数社会还是会因为了解到自己曾经拥有一段厚重的历史而感到欣慰。新加坡的古代历史可以成为奇迹和灵感的源泉,理解这一点会让很多人受到启迪。希望对新加坡考古的描述能使更多人放飞想像,获得乐趣。他们可以想像,在不同的时代生活在同一个地方,将会是怎样一幅景象。