新加坡人真的是太善良、太天真,还是对政府太过信任?

骗子假冒警察、冒充政府机构公务员,容易得手,能怪受害者吗?

警方提供的初步数据显示,今年2月共发生超过2600起骗案,受害者损失金额超过7140万新元。

今日社会,骗术奇谭无奇不有。最难理解的是,受害者被骗时的心理状况。

从许多案例来看,受害者就像中了邪,从被骗子接触那一刻起,竟然就一步一步跟着这些“神棍”走,即使受到旁人提醒也执迷不悟。

诈骗示意图。(联合早报)

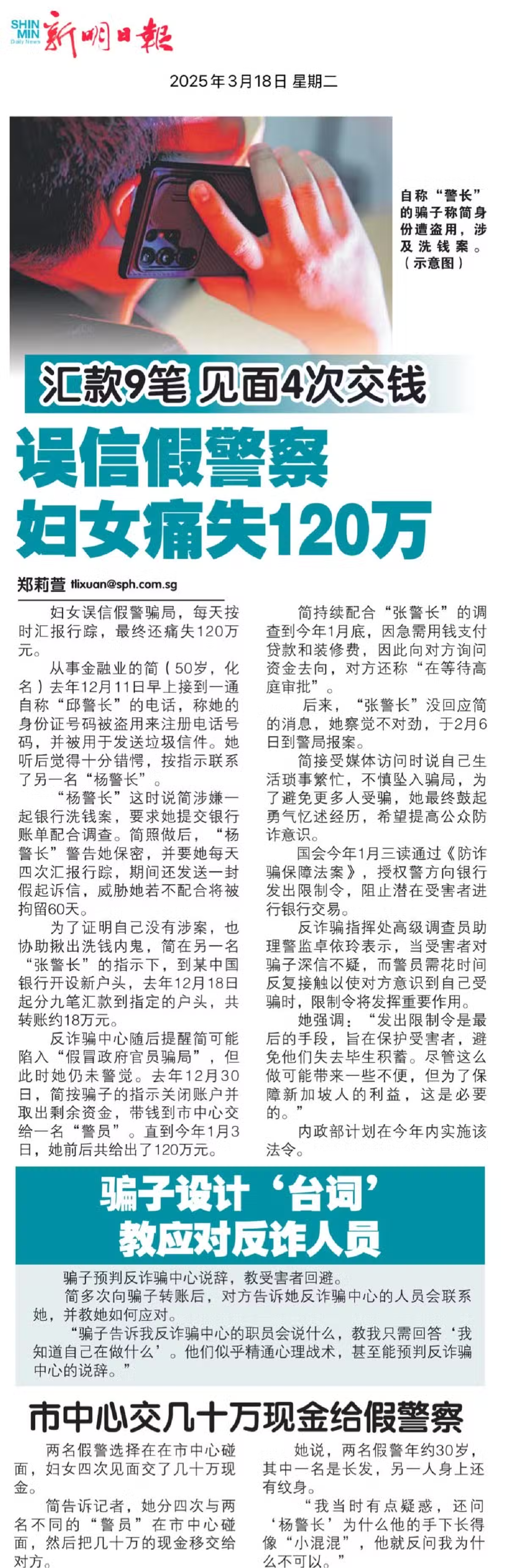

从事金融业的白领被骗120万新元

最新的案例受害者就是从事金融业的白领阶级。

这起骗案始于2024年12月11日。受害者姑且称之为珍妮,50多岁。一天周末吃早餐时,突然接到一通陌生女子的来电,直指她的身份证遭滥用来注册电话卡,要她尽快报警。

不等珍妮回过神,电话就转给一名自称是“杨警长”的男子。珍妮大致复述自己的遭遇后,对方要她提供身份证号码,接着电话那头持续传来对讲机对话的背景声,“杨警长”接着声称珍妮涉及洗钱活动。

她被骗过程中,还真的以为是在协助“警长”办案,抓洗钱案内鬼。分13次交出120万新元,其中四次提出大笔现款,她亲自交给骗子的跑腿。直到骗子扫空钱财失联后,受害者才如梦初醒。

(新明日报)

如此荒唐的案情真的令人难以置信。

受害者受骗过程历经两三个月,而不是一时不小心。在整个过程中,她有很多机会对事件生出怀疑心,却不曾提早醒悟。

“传统”骗术仍有“市场”

形形色色的诈骗案,无时无刻不在我们周遭发生。虽然有新的骗术出现,一些“传统”骗术仍有“市场”。如“哈哈哈,你知道我是谁”的电话骗局,看来是那么笨拙可笑,偏偏还有人中招。

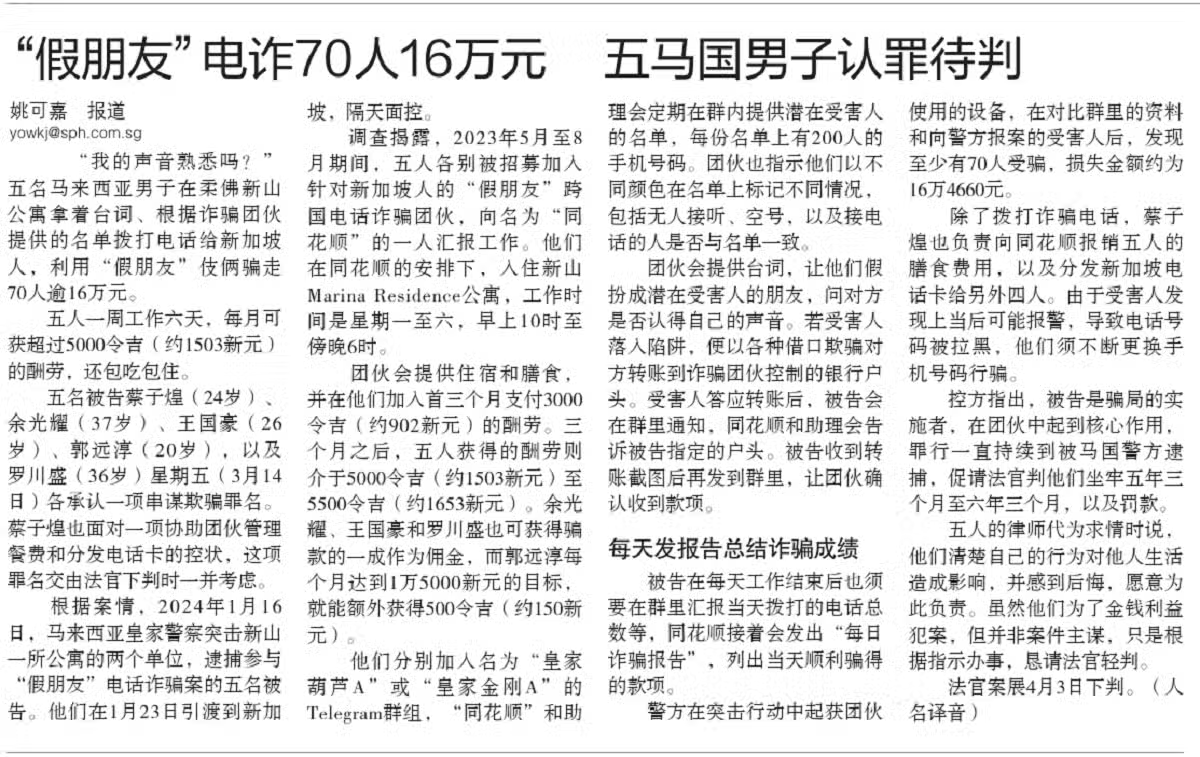

2024年1月16日,马来西亚皇家警察突击新山一所公寓的两个单位,逮捕参与“假朋友”电话诈骗案的五名被告。他们在1月23日引渡到新加坡,隔天面控。

日前,新山五名“哈哈哈,我的声音熟悉吗?”电话骗局的骗子“演员”在新加坡法院受审。

这五名马来西亚男子是在柔佛新山公寓拿着台词,根据诈骗团伙提供的名单拨打电话给新加坡人,利用“假朋友”伎俩骗走70人逾16万新元。

五人一周工作六天,每月可获超过5000令吉(约1503新元)的酬劳,还包吃包住。

五名被告蔡子煌(24岁)、余光耀(37岁)、王国豪(26岁)、郭远淳(20岁),以及罗川盛(36岁)在3月14日各承认一项串谋欺骗罪名。蔡子煌也面对一项协助团伙管理餐费和分发电话卡的控状,这项罪名交由法官下判时一并考虑。

(联合早报)

这则报道有点大快人心,但是,这类骗子抓不胜抓,唯有给予重罚,才能起阻吓作用。

要保护“善良的新加坡人”

上月本地展开的一项测试发现,新加坡企业员工对钓鱼诈骗的戒心不足,会点击钓鱼链接的员工比率比全球平均水平多出近一倍,而会举报这类电邮的员工比率则不及全球的三分之一。

网络安全公司Proofpoint发布的2024年钓鱼状况报告显示,全球网络钓鱼率为9%,钓鱼电邮举报率则为18%。网络钓鱼率通常指点击钓鱼链接,或受钓鱼电邮欺骗而提供个人资料的概率。

配合全面防卫日,新加坡齐心应变演习(Exercise SG Ready)于2月15日至28日举行。其中一个项目是国防部全面防卫与联系署(Nexus)和新加坡工商联合总会,携手展开的网络钓鱼(phishing)测试。

测试结果显示,本地企业与机构有必要重新审视各自的网络安全应对计划和准备工作,辨认及降低风险。

要保护“善良的新加坡人”,加强立法和执法,事不宜迟、刻不容缓。国会今年1月三读通过了《防诈骗保障法案》,授权警方向银行发出限制令,限制潜在受害者进行银行交易。

内政部计划在今年内落实这项法令。

反诈骗指挥处高级调查员卓依玲助理警监说,若受害者对骗子深信不疑,而警员得花上更多时间反复接触受害者,让他们认知到自己受骗,限制令在这类情形下就可派上用场。

拦截屡劝不听的受害者继续汇款给骗子,打击骗案,警方得主动出击。

“不过,我们要强调的是,发出限制令只是最后的手段,目的是为保护受害者,以免他们失去毕生积蓄。虽然这可能会带来些许不便,但为保障新加坡人的利益,这是值得的。”

卓依玲说,限制令最长期限为30天,并可最多延长五次。如果警方认为受害者不再有被骗的风险,可提前取消限制令。

提高国人防诈防骗防钓的意识,已是一项社会教育,各个阶层各行业的人士都必须虚心学习,因为每一个人都是潜在受害者。