港鐵巴士K51線,注意擋風玻璃下部張貼的一排證件,包括作為非專營巴士進入總站和公交專用道的許可證,2018年12月攝於大欖涌。

但是,輕鐵專區的覆蓋面遠較輕鐵系統本身廣闊,不少地方附近完全沒有輕鐵線路,而需要巴士接駁至輕鐵車站,時稱「九鐵巴士」的港鐵巴士應運而生。港鐵巴士也在非專營巴士內自成一個類別A10,與港鐵接駁巴士不同的是,由於一開始便有充足的法規支持,故可採用類似專營巴士的模式運作,直接向乘客收取票款。其運營的法律支持,源於《香港鐵路條例》下的《西北鐵路附例》。

輕鐵屯門車廠內並列的港鐵巴士和輕鐵列車,攝於2019年6月。

此外,在港鐵的鐵路服務出現中斷時,儘管事先已同專營巴士和旅遊包車公司就應急預案達成協議,然而召喚須付費的「僱傭軍外援」到場需要溝通和時間,港鐵接駁巴士和港鐵巴士車輛便成為了第一時間調用的「快速反應部隊」。

……應急服務等,都是體現公共運輸具有基本公共服務的屬性。……而為此服務需要支付相應的成本費用,是政府應盡的義務。(顧大松 等)

定製線路和多元公交的枷鎖?

第二條 城市公共運輸的規劃、建設、運營服務和安全管理,應當遵守本條例。本條例所稱城市公共運輸,是指在城市人民政府確定的區域內,利用公共汽(電)車(含有軌電車,下同)、城市軌道交通系統和有關設施,按照核定的線路、站點、時間、票價運營,為公眾提供基本出行服務的活動。(徵求意見稿)

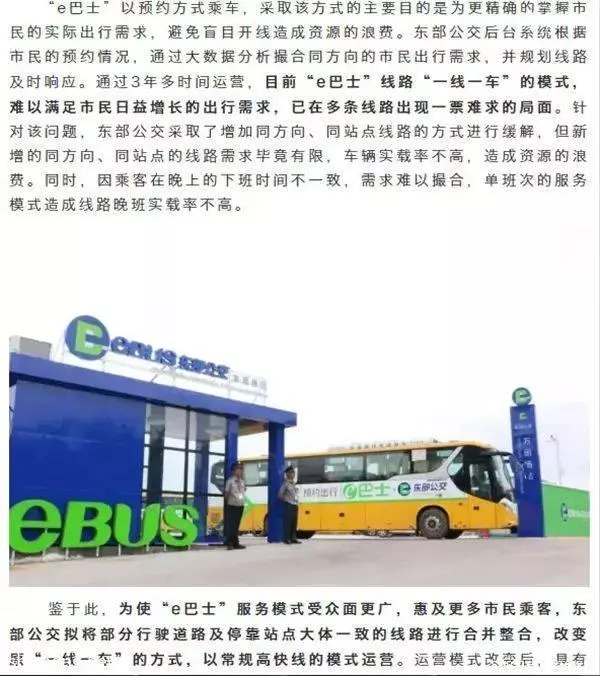

回看徵求意見稿第2條和第20條會得出疑問:廣州的居民巴士雖有確定的站點和線路,但其票價均未經政府核定,若認定屬於公共運輸,則「從頭到腳」都違規。而定製公交(Demand-Responsive Transit,DRT)在概念上更是不定站點、時間可變、線路靈活的服務,究竟算不算城市公共運輸?

香港的旅遊包車(旅遊巴)公司除了承接團體租車,還承擔了大部分居民巴士、活動接駁線路和港鐵應急接駁(這些服務本質上也是包車)。包車公司的駕駛員和車輛的工作模式與普通公共汽車線路不同,反而更適合承接不同地方、班次較少、時間不固定的上述需求,以及類似的定製公交服務。

深圳巴士集團的定製公交塗裝高地板公路車,大量替換市區普通線路的城市公交車型,導致一些乘客上下車困難並抱怨:「公交車就是要兩點,一是空間大,二是上下方便。」(攝於2018年10月)

近年來,基於網際網路、雲計算、電子支付下的共享巴士、定製公交等需求響應式公交經營模式,儘管也應當和需要取得政府相關許可,但不能算是特許經營。(顧大松 等)

若定製公交屬於城市公共運輸,依照徵求意見稿第16條,必須實行特許專營制度,只能由獲得特許專營權的企業承接。若承擔定製公交的旅遊包車企業也納入特許專營體制,那麼特許專營體制便成為了一個「筐」,其涉及的運輸企業越多,就越趨近於在道路運輸行業增加一道一般性准入行政許可。但若特許專營企業承接專營權外的定製線路,專營權下面的車輛和人員資源是固定的,和上文提及的「集體乘車」類似,實際會擠占常規線路運力。且特許專營很容易成為選擇性排除民間資本和小企業的手段,而這些市場主體恰恰較為容易實現真正意義上的創新,推動多元公交的發展。

一個嶄新的市場占領方法:先根據網上客流調查,「預約」開行居民巴士占領市場,待證實或成功培養客流,轉為專營線路並擴大優勢(截圖:東部公交「深圳e巴士」微信公眾號)

現在的「定製公交」不乏定時定點定線、上車付費的假定製線,實質與居民巴士無異。區別不過是公交企業假借「定製」之名,通過網絡渠道進行快速客流調查,繞過以往繁冗的審批程序,四處開行新線試圖滿足需求增加營收,更有甚者只是企事業單位班車的馬甲;平峰期這些車輛又會安排到專營常規線路增加運行里程,以求多計補貼。若真正的需求響應是量體裁衣,那麼剝去「大數據」的皇帝新衣,現存的「定製」只不過是根據調查確定各碼數的產量——這與上面天水圍案例中,香港私營公交企業的做法根本沒有實質區別,也正反映出現行體制下供給側難以對需求變化作出及時應對。

如果是真的響應需求定製的線路,又何須「推薦」?(截圖:東部公交「深圳e巴士」微信公眾號)

專營企業利用受政府補貼的車輛資源,開行大量的假定製線擠占常規線路運力;本身車輛利用率不高的包車公司運力過剩,經營便捉襟見肘。當初有企業專門以定製線路市場為目標,大量引入適合其特點的電池車輛,在國有專營公交企業挾補貼入場的衝擊之後,很多已經瀕臨結業。

深圳坪山一處工業區,某定製公交/包車企業閒置的大量車輛,攝於2018年5月。

理論上,「正宗」的需求響應公交模式存在一定先天缺陷(暫且不表),假以時日,是否能成為一個成功的商業模式有待觀察。徵求意見稿雖然明文鼓勵其發展,但條文的矛盾之處卻可能成為隱形的枷鎖。

結語

既然國情決定城市應當優先發展公共運輸,那麼良好的頂層設計和基層實踐缺一不可。全國性法規作為頂層設計,在闡明基本原則、框架以及底線的同時,應當為地方基層實踐中的創新和靈活變通留出空間,並隨時準備吸納和推廣實踐中的經驗成果。

然而,不論框架設計或是實踐驗證,需要大量時間,快速疊代等網際網路思維也未必適用——須知公共運輸領域一步試錯「折騰」,可能導致基礎設施等投入的巨大浪費,對城市居民的生活質量影響亦無法忽視。更重要的是,公共運輸的客流,流失容易,從小汽車交通拉回,難上加難。這時,他山之石,尤其是當中的前車之鑑,就是前人越過「雷區」留下的一份份「路書」。誠然其他地區的過往經驗不能照搬,現行體制也有缺點,但在關係我們和後代生活質量的課題面前,必須開闊眼界,勇於和善於學習。