新加坡知名時評人翁德生的長文(全文6千餘字),論述新加坡建國初期努力打造一個新加坡文化,外交部長拉惹勒南主張不分種族共同發展成為同樣的新加坡人。後來李光耀修改了這一政策,認為應該讓各族群保留自己的文化傳統和宗教信仰,但都以新加坡人為共同目標。新加坡的未來命運,取決於李光耀模式能否持續,新加坡未來也將面對三大挑戰。

從浩瀚歷史長河來看,新加坡的繁榮昌盛或許終究有如曇花一現。

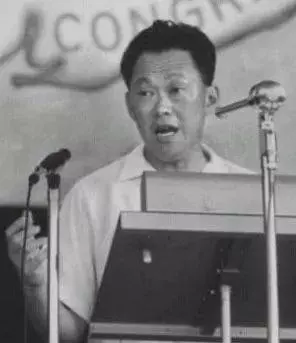

新加坡的故事,就是李光耀一生的政治鬥爭生涯篇章。李光耀的親密政治夥伴,前外交部長拉惹勒南說,「李要的是人民的尊敬而不是愛戴」。李說過治理國家並不難,最難是如何說服人們接受不討好但長期對國家有利的政策。政治工作的難度和挑戰性其實就是收服人心。

馬來西亞與新加坡發展早期,李光耀就主張「馬來西亞人的馬來西亞」,這是大馬各族人口比例相當平衡時期,建設公正平等多元文化社會最佳契機。合併失敗新加坡被踢出局,卻註定了馬來西亞少數民族淪為二等公民的命運。

新加坡的獨立,可以解讀為馬國巫統得以貫徹土著優先政策,是「馬來人的馬來西亞」意識形態的勝利。而新馬分家後的發展,證明的卻是當初行動黨堅持的「任人唯賢制」的成功。一個很好例子,新馬合併時的MSA馬新航空公司,分道揚鑣後成為新航和馬航兩家航空公司,新航騰飛耀然的成為世界航空一流品牌,馬航卻「飛不起來」,正是個中關鍵的體制差異,左右新馬各個領域的表現,非常顯著。

東南亞華人經商敏銳,但是對對政治的認識不足,這些中國南方移民傳統上遠離朝廷,他們離鄉背井抱著過客心態,在異地累積財富才落葉歸根,三代後暮然發現,忽略政治權利的代價已經無法彌補。

馬國的土著優先政策讓少數民族憤憤不平,華人大量外移加上生育率低,馬來西亞種族人口比例快速傾向馬來族,幫助巫統踢新加坡出局的馬華公會,對之也束手無策。

二戰時期猶太人在歐洲的遭遇,身為少數民族卻累積擁有龐大財富,結果成為極端種族主義的祭品。東南亞華人的異境同曲,是否會重蹈斯轍?嗅覺敏銳的李光耀早是心有戚戚。

新加坡發展早期的時代背景,是中國共產黨揚言輸出革命,引致不少東南亞華人積極響應號召。因此初期的行動黨,是以林清祥為首的華校生和李光耀的英校生共同奮鬥,來反殖民地爭取獨立。當時林清祥人氣指數高昂,他能夠以流利華語和方言發表演講,這是講英語家庭背景的李光耀望塵莫及的。林清祥當時被公認會繼首席部長馬紹爾之後成為新加坡未來總理。這是合乎情理邏輯的,因為當時的客觀事實讓林清祥具備了領導的條件,人氣指數政治能量是主要因素。

獨立後行動黨組織政府,黨內開始出現左右路線的分歧,此時李光耀帶領新加坡向右轉。在那個國際歌響徹雲霄的時代,李光耀比鄧小平更早三十年,以務實主義發展經濟作為硬道理。李光耀在他回憶錄批評緬甸總理尼溫將軍,說他一直勸告尼溫別走國有化政策,這因為那是變相的計劃經濟模式,李光耀對利伯維爾場優越的先見之明,決定了新加坡的發展命運。

當中國還在自顧不暇,處於冷戰的與世界隔絕時,新加坡正在為生存空間努力奮鬥,不但以戰略地理位置與美國尖端武器創造互惠互利,新加坡的生存空間,永遠處在尷尬地緣政治環境。有如一個脆弱小生命誕生在荒野叢林,周邊儘是虎視眈眈的獵食者加上沒有腹地,有如政治怪胎,連水供都靠馬來西亞,所以被視為毫無獨立自主生存的能力。名符其實的東協孤兒,中國大陸以外唯一華族為主的獨立國家,馬來語作為國語只求在區域不會顯得「異類」。新加坡處在「萬綠叢中一點紅」,雖然獨立以來努力撇清血緣文化塑造獨特性。

李光耀非常推崇儒家的修身養性,認為上樑不正下樑歪,為君之道必須以身作則。家境背景脫離母語和文化,從政後李光耀惡補華語,也洞悉方言的政治感召效應,用方言發表群眾講話鬧不少笑話,但是李的孜孜不倦學習精神值得讚揚。華文源流政敵罵李是忘宗數典的二毛子,李回罵他們是華文沙文主義。

李光耀背上「假洋鬼子」的標籤,在東南亞地區開展了他的政治鬥爭生涯從殖民地時期爭取獨立到新馬合併,爭取一個人人平等的社會,「馬來西亞人的馬來西亞」已經走入歷史,以為代表馬來西亞華族的馬華公會,選擇和巫統合作即使是當附庸,這就是東南亞華人的鄉愿特性,他們或許有些人已經後知後覺,但是關鍵時刻已經斷送建設公平多元社會契機。

「馬來西亞人的馬來西亞」已經走入歷史,李光耀全力落實「新加坡人的新加坡」,一個完全落實「各盡所能,各取所需」的公平社會。李光耀的猶太籍新聞官亞力佐西寫過一本書,裡頭有這麼一段論述「李光耀是否會表露他是華人本質,或許八十年代後期會逐漸明朗」。1986年亞力佐西英年早逝他的預言果然實現。

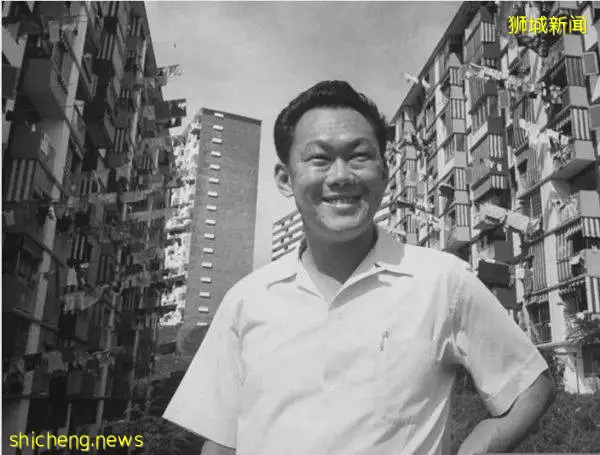

新加坡被迫獨立後,馬來西亞華人人口比例驟減,註定他們必須服膺於巫統的政治理念,那就是「馬來人的馬來西亞」。身不由己獨立後的新加坡,華社在燃放炮竹大事慶祝的景象,對比李光耀在電視鏡頭前落淚,雄心萬丈的政治家顯現出高處不勝寒。

建國初期的新加坡努力建造一個新加坡文化,認為不分種族共同發展成為新加坡人,這個主張的關鍵人物是當時的外交部長拉惹勒南先生。若干年後李光耀修改了政策,認為應該讓各個族群保留自己的文化傳統和宗教信仰,但是都以新加坡人為共同目標。

新加坡是一個看似不中不西卻又中又西的社會。一個華人為主的國家卻不斷強調多元種族文化社會顯示政治正確。處理少數民族問題上採用更加優惠政策,這和中國的少數民族政策有些相似,展現的是漢文化的包容性。

新加坡這是個移民國家,三代政府在處理這個多元文化社會從未鬆懈過,從組屋人口比例政策到集選區選舉,其出發點都是未雨綢繆的種族和諧政策。占人口百分之七十六的華族,身份認同會一直是政府不遺餘力塑造的工作。

曾經有印度族官委議員在國會裡申訴少數族群權益被忽略,已經在國會裡鮮少發言的李光耀資政,馬上回應說我們從來沒有平等對待所有民族,我們(政策)上給少數民族得更多。這「給得更多」可以從早期華巫族土地權可見一斑,華人屬於租戶而馬來人是業主,在寸金寸土的新加坡來看,無疑是讓原居民享有優先起跑點。這種少數民族優惠政策與馬來西亞的土著優先政策形成強烈對比。

李光耀融合法學和儒家創造一個獨特的體制,大家長管理模式但是政府部門非常獨立行使執行權。八十年代財政部長吳慶瑞推動金融改革,鼓勵金融機構收購合併,當時政府擁有的國際貿易公司 有意收購一家小銀行被拒,結果大華銀行成功收購許多小銀行,整個過程在一個透明度高的進行,幾十年以來新加坡已經是很法治化的一個國家。

由於特殊的歷史地理因素,新加坡非常專注於外交工作,通過高明的外交獲取更大生存空間至到第三代政府,小紅點的外交政策高明而專業,完全做到了「明修棧道 ,暗渡陳倉」。差別只在於守業更難。

難在於中美開始博弈,而中國已經不再韜光養晦,包括國際事務,新加坡處在重要戰略地理位置,面對中美選邊站的窘境。

如果新加坡外交政策讓人一目了然,那麼新加坡才是真正有難了,必須做到讓人霧裡看花,高明的外交工作註定要挨罵的,這就是第三代政府面對的問題。

不只是新加坡,東南亞國家都面對中美博弈的抉擇,形成一種經濟依賴中國防務依賴美國的局面,東協(東協)外交上各有立場。

新加坡的處境,讓李光耀和台灣領導蔣經國建立起良好私交,因為他看到蔣經國的是一個勤政親民、生活儉樸的政治人物,完全符合李光耀對自己和從政者的標準。這個行動也影響著新加坡的外交處境,新加坡建國以來睦鄰政策從未鬆懈,但是假想敵也是不言而喻的。而新加坡處在最脆弱時期,如果遭遇攻擊,蔣經國政府可能是唯一伸出援手的。

站在一個大華人文化的立場,李光耀與台灣在李登輝上台後政治互動不再密切,但是政府和民間交流不受影響。李登輝的台獨立場讓李光耀很揪心,他公開說過,如果兩岸發生戰亂,中國的經濟發展會被延誤七,八年。很顯然,他希望中國順利發展經濟成為已開發國家。

新加坡從疆土概念已經是一個獨立國家country,但是國家民族意識依然是一個不斷蛻變的 nation。1980年新加坡舉辦中國和印度尼西亞羽毛球友誼賽,觀眾一面倒支持中國球員,觸動敏感的政治和外交神經,在印度尼西亞國會引起辯論,質疑新加坡人的認同問題,而新加坡華人的身份認同,至今依然是政府努力不懈的課題。新馬唇齒相依,馬來西亞種族政治還會延續下去,對新加坡肯定產生輻射作用,維持種族人口比例是堅定不移的國策。

開放政策依然是小島國求生之道,全球化提供了發展契機,但同時也是國民意識的考驗,現代人對鄉土情結薄弱,塑造凝聚力顯得事倍功半。新加坡的未來命運,取決於李光耀模式能否持續,同時還有一個重要因素,就是最重要的兩個鄰國,種族政治是否會逐代淡化。

印度尼西亞華族不到百分之三,在同化政策下新一代屬於「不中不西不土」,外貌是華族但已經與母族文化脫節,口操英語但不是洋人,名字語言本土化但從來沒有真正被接受。這個千島之國非常複雜的社會環境,恐怖組織細胞散布難以預料,臥榻之旁有如富裕繁榮小紅點的新加坡豈能高枕無憂?

馬來西亞政治從納吉政府跨台後,經濟搭上中國列車開始翻盤,馬哈迪對中資喊停,因為這違背了他一生政治鬥爭目標,他希望國家是馬來人的馬來西亞。中資湧入會帶來人才,這就意味著人口比例出現改變,這不是馬哈迪首相想看到的。中國的順利崛起,能夠為所有東南亞華人創造附加值,不只是經濟上更重要的是政治上的意義,這當然包括華人為主的新加坡。

馬來西亞華族人口比例遞減,不只影響華族的少數民族命運困境,也讓新加坡顯得更加孤單,如果馬來西亞種族政治會隨著全球化時代逐漸淡化,這是所有少數民族的柳暗花明又一村,這其實也可以從巫統三代領導風格各異取得結論,而耄耋之年的馬哈迪正在開歷史倒車。

馬哈迪的口號2020年馬來西亞能,其實他是為了證明馬來人能,這是他一生鬥爭最堅定的意識形態,很諷刺的是「馬哈迪主義」正是阻礙國家發展現代化的因素。新馬兩國雖然已經被政治上劃分開來,但是兩國人民的未來命運是息息相關的,東南亞國家還處在發展中階段,新加坡已經成為發達經濟體,李光耀政治模式是主要關鍵。

一黨獨大招攬全國政治精英而且代表各個族群,實施「政治清廉,法治精神和任人唯賢」,這就是新加坡的成功之道。政治清廉需要高薪養廉,其實更加準確解讀概念是與市場競爭人才,1994年建議部長薪金制與市場掛鉤輿論譁然,至今依然是執政黨「政治包袱」決策,因為老百姓傳統觀念無法接受政治人物為五斗米折腰,他們不理解銅臭味背後的崇高目標,就是鼓勵優秀人才挺身從政,避免重蹈已開發國家二流領導困境。如果說政治的最高道德標準是產生好政府,那麼如何吸引合適人才出任公職,酬勞應該是無法迴避的現實問題。