前言

新加坡地處東南亞,四面環海,是一個城市島國,國土面積719平方千米。由於境內沒有主權完整的獨流大河和體量足夠的湖泊,新加坡水資源較為短缺,且因為城市建設密度高、沉降問題突出,致使海水倒灌時常發生。

(圖源:搜狐網)

面對缺水與內澇現象共存、水環境脆弱敏感等形勢,新加坡為保證城市經濟社會的可持續發展,通過因地制宜制定水資源發展戰略完善涉水管理體制,修訂水管理法規政策,推廣宣傳教育等管理措施,有效推動了以城市水系統的健康循環發展。

新加坡城市水系統管理髮展歷程

新加坡建國初期面臨嚴重的水資源短缺和水污染問題,迫於經濟社會發展需要,新加坡啟動了治水工作,歷經四個發展階段,成功化解了城市水危機,實現了城市健康水循環,為人居環境改善和社會可持續發展奠定了良好的基礎。

(圖源:daily.zhihu.com)

(1)起步探索階段(1965-1977年)。這一階段新加坡淡水資源極度匱乏,80%供水依賴於1961年和1962年與馬來西亞簽訂的兩份長期供水合約。為改變這受制於人的局面,新加坡政府提出優先開展以水資源管理為主的城市藍綠基礎設施建設。

(圖源:www.cunman.com)

(2)綜合治理階段(1977-1987年)。1977年,新加坡啟動了河流綜合治理工程,開展水環境整治改善行動。為此,新加坡政府實施了搬遷改造和污水治理等多種整治措施,制定了一系列法律法規並嚴格執行,嚴令管制水環境污染。

(圖源:www.iedusg.com)

(3)穩步提升階段(1987-2002年)。河流綜合治理工程行動取得明顯成效後,新加坡將經驗做法推廣到全國所有集水區,逐步理順了城市水管理相關的立法、執法、規劃等各項工作。

(4)創新發展階段(2002年至今)。2002年,新加坡在全國範圍內推廣「新生水」,並引導發展為新加坡的主要水源。

(圖源:www.huanbao-world.com)

新生水是處理過的用後水,它是運用先進的薄膜技術及紫外線科技,將中水進一步凈化所得,其純凈度高於飲用水。自此新加坡進入長效治水、創新發展的良性循環階段,實現了水資源充足供應,水環境整體改善,水安全有效保障。

新加坡城市水管理的經驗

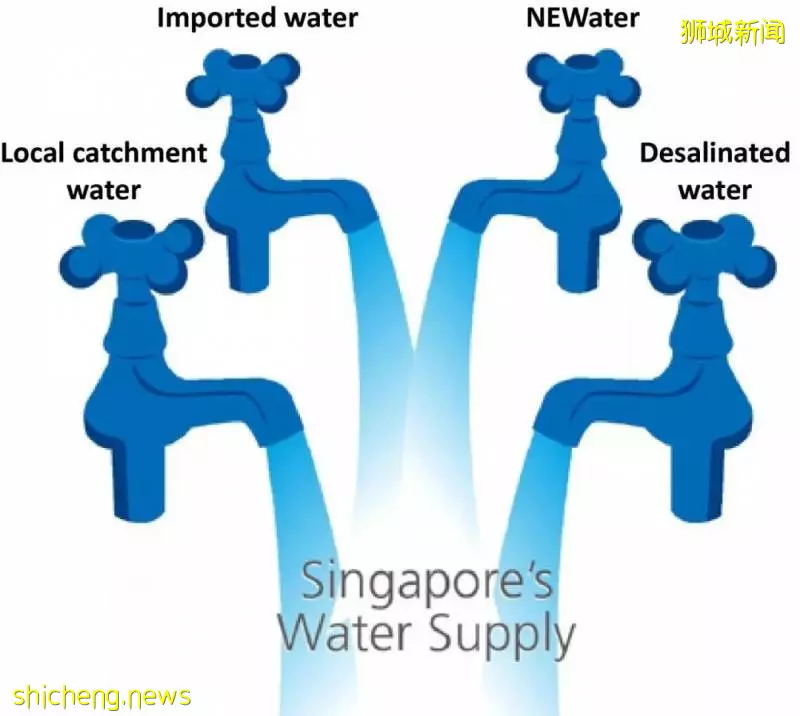

綜合新加坡數十年的水管理經驗,首要的是對水資源的充分利用。新加坡政府嚴禁對地下水進行開採,並提出「四大水龍頭」計劃,通過雨水採集、海水淡化及循環再生水等途徑提供水源,實現水資源的供需平衡和可持續利用。

(圖源:news.nestia.com)

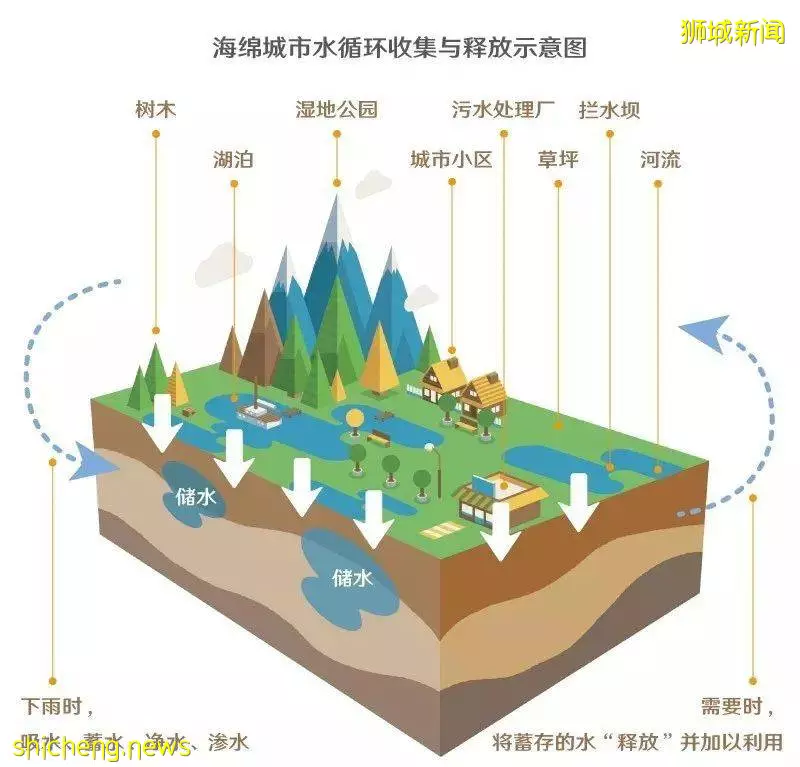

新加坡由於地處熱帶,每年雨水豐沛,為加強雨水循環利用,同時減輕城市內澇,新加坡政府將水資源規劃與城市規劃相銜接,統籌土地利用,設置集水區和雨水收集池。

集水區是供水排水管網全面覆蓋、統一供應、統一收集、統一處理的用水區域。集水區內實現了雨水、污水的全收集和全分離。目前新加坡集水區占到了國土面積的2/3以上,規劃2060年達到90%。

(圖源:zh.wikipedia.org)

為了推動形成城市健康水循環,新加坡政府先後制定了一系列涉水法律法規,覆蓋了城市水源、供水、用水、排水等方面。此外,為了進一步推動節約用水,新加坡政府制定了階梯水價、節水減免稅等相關制度,大力推行水效標籤計劃,並定期對用戶進行用水審計、強制安裝節水設備。

(圖源:www.tianrun58.com)

結語

新加坡的水管理在總體層面注重系統規劃、統籌布局,在實施層面注重發揮政策和機構的作用,實現了水量與水質的平衡,供給與需求的平衡,形成了政府-企業-公眾的多層級治理體系,探索出了具有特色化與效率化的城市水管理經驗。