編者按:回首十年汽車產業演變,自動駕駛已成科技強國搶奪未來出行話語權的主戰場。各國政策競相開放、企業技術短兵相接、配套產品層出不窮……汽車智能化時代正緩緩降臨。

在這一過程之中,各洲諸國如何擁抱變化?又如何駛向自動駕駛珈藍之地?

藉由此,新智駕推出《全球自動駕駛產業變革》專題,穿越浩瀚繁雜信息密林,聚焦各國自動駕駛產業應用。

本篇為新智駕《全球自動駕駛產業變革》系列文章第四篇,主角為:新加坡。

獅城、星國、星洲、星加坡……繁多別名的國家裡,匯聚著華人、馬來人與印度人等多個種族人群,印證著新加坡的多元與開放。

獨立56年之後,世界排位前80名的科技公司在此開枝散葉,其金融科技、數字經濟、人工智慧、區塊鏈等技術也領先全球。

前沿技術如雨點般接連落地,自動駕駛也毫無例外地成為其中一員。

根據KPMG發布的報告顯示,新加坡在世界自動駕駛汽車成熟度中排名世界第一。

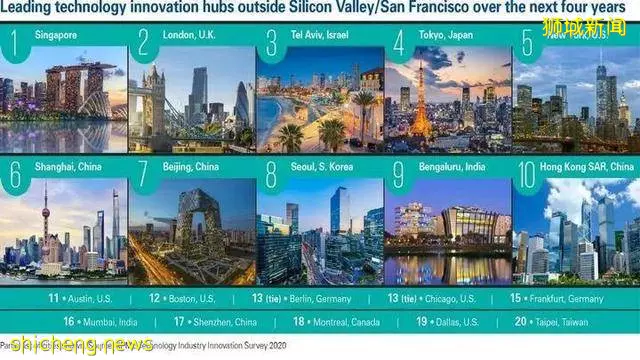

根據KPMG發布的《2020年畢馬威科技行業創新調查》

當世界的目光在科技大國之中游移時,新加坡的自動駕駛之果在無聲中接近成熟。

駛向自動駕駛之城

新加坡728.6平方公里的國土面積僅為北京市面積的4.4%,人口密度卻高達每平方公里7830人,為中國的54倍。

誰能想到,人口如此稠密的新加坡,卻是交通出行效率的世界優等生。在平均通勤距離為12.1公里的情況下,新加坡上班族搭乘巴士或地鐵的平均通勤時間分別僅為37、45分鐘。

高效快捷的交通運行,離不開新加坡的多種交通治理措施及合理的城市規劃,其中,最重要的莫過於新加坡政府一手抬高汽車持有成本,另一手大力發展公共運輸。

為了降低私家車數量,新加坡政府自2009年通過增加各種名目的費用如汽車進口關稅、增加額外註冊費、特種消費稅、消費稅、擁車證、尾氣排放附加費等,進口汽車的價格可翻番5倍以上。

以此方式,新加坡的機動車年均增長率由2009年前的3%,下降至目前不超過0.25%。新加坡政府得以藉此減輕道路擁擠程度。

同時,新加坡政府針對公共運輸動作頻頻,如將新加坡的城市交通結構建設為環裝,通過衛星城減少主城區的交通運輸壓力;積極投資公共運輸系統建設,2013年至2018年間,新加坡政府在公共運輸系統的建設成本提升60%。

以上舉措,或許僅能治標,而如何治本,新加坡的答案是建設智慧交通,試圖通過科技賦能提高交通運輸效率。

在全球多以企業自發研究自動駕駛,其它國家政府仍未注意的2013年,新加坡政府就已率先提出「新加坡自動車計劃」,正式開啟新加坡自動駕駛應用之路。該計劃主要圍繞自動駕駛汽車實際應用的可行性、區域內運輸系統及可能涉及的技術及法律政策展開。

三條舉措同時進行,並在政府、高校及企業之間的高效大膽的合作下,使得新加坡相比同期的其他國家更放異彩。

在自動駕駛汽車動議委員會監管下,新加坡在2016年開啟全球首個面向公眾的Robotaxi試運營。在6公里的測試道路中,公眾可通過打車軟體預約6輛Robotaxi。

因此,新加坡一躍成為全球首個推出Robotaxi服務的國家。

2017年,新加坡政府修訂《道路交通法》,允許自動駕駛汽車在公共道路進行測試。

此後,新加坡的自動駕駛區域不斷擴大。至2019年,新加坡計劃將西部超1000公里的所有公共道路測試自動駕駛汽車,道路里程占其總里程的十分之一。

而此時其他國家的自動駕駛測試,大多數仍停留在封閉區域。

新加坡政府披荊斬棘開闢測試道路之外,高校也化身連繫產業、政府的紐帶,承擔著研發、測試之責。雙雙排名QS全球前15名的新加坡國立大學與新加坡南洋理工大學,是其中的兩大主力成員。

自2010年起,新加坡國立大學聯合麻省理工新加坡實驗室開始研發自動駕駛高爾夫球車,並於2015年後陸續在其校園內測試自動駕駛汽車。

而新加坡南洋理工大學內的測試場地,更是模擬城市交通道路,布置模擬摩天大樓、交通信號燈、公交車站等力圖復現城市道路。

為確保自動駕駛汽車與新加坡環境完美契合,該測試中心還配備天氣模擬系統,可模擬熱帶季風雨季。

此外,近期外賣平台Foodpanda聯合新石器在內的三家自動駕駛公司,計劃在南洋理工大學提供無人配送服務。

以上舉措,不僅主推本國的自動駕駛產業發展,更是以貼近產業落地的實踐,向世界範圍內都輸送了自動駕駛人才。

阿里巴巴、京東、華為、元戎啟行、一清創新等公司的自動駕駛業務中,閃動著出身這兩所高校的人員身影。其中,元戎啟行副總裁劉軒博士畢業於新加坡國立大學計算機科學系。

開放的政策環境,以及政產學研的高度配合,著實引來不少國外公司對其頻頻回眸。

nuTonomy、德爾福、福瑞泰克、四維圖新、沃爾沃、標誌雪鐵龍、ComfortDelGro等在此布局,同時本土企業康福德、MooVita、ST Kinetics、ST Engineering也在此測試其技術。

一方面,自動駕駛相關公司可以在相對成熟的自動駕駛環境中測試,疊代技術;另一方面,在打通完整的研發應用流程後,可回到其它地區打包出售其自動駕駛方案。

自動駕駛汽車的順利測試,也鼓動著新加坡擴大測試區域,將實現全面無人駕駛的目標前移。

今年,新加坡首次開啟無人小巴公開道路的商業化試運營,并力爭2022年前在榜鵝、登加,以及裕廊創新區三個新城鎮實現無人駕駛巴士的常態化商業化運營。

自動駕駛破局社會困境

當一切回到原點,我們或許不禁會心生疑問,為何相對於全球科技強國,新加坡在自動駕駛方面的布局如此急切?

答案的關鍵詞或許為老齡化、以及「智慧國」戰略。

早在2000年,聯合國在一份關於老齡化議題的報告中就已指出,人口老齡化已經是全球普遍現象。不過,這一問題在新加坡尤為嚴重。

根據聯合國對於老齡化社會的定義,65歲以上老年人口占總人口的7%,即可視為該地區已進入老齡化社會。而在2012年,新加坡的這一數值就已達到9.9%。

與快速老化的人口相對應的,是新加坡2010至2020年間的年均人口增長僅為1.1%,增速創下新加坡建國以來新低。

勞動力嚴重短缺,大量行業急需勞力補充,由此導致新加坡用人成本飛漲。在此情況下,新加坡政府不得不大量引入外籍勞工減輕這一問題。

目前,新加坡的外籍勞工人數近140萬人,約占其常住人口總數的31%。

由此,發展並應用自動駕駛等技術代替人力,成為新加坡解決勞動力短缺的一大方式。

而早在40年前,新加坡政府便已預見這一困境,試圖利用科技推動新加坡良性發展。

1980年,新加坡超65歲人口占其總人口的5%,距離進入老齡化社會僅有2%的數值。

彼時恰逢計算機技術的迅速發展及大規模應用,新加坡政府嘗試通過信息技術提高政府公共管理能力,以及推動產業轉型。

在此背景下,此後發展出250多套計算機管理系統的「國家計算機計劃」於1980年開始實施,這一計劃也成為新加坡「智慧國」計劃的基礎。

1980年-2015年之間,新加坡政府在「國家計算機計劃」之上不斷升級,目前共提出六大計劃。

在「智慧國2015計劃」進行期間,新加坡陸路交通管理局與新加坡智慧交通協會於2014年共同制定「智慧移動2030」計劃,內容包括智慧路口號碼與標誌管理、自動駕駛車輛研發等。

「智慧國2015計劃」結束後,新加坡於2015年提出全球首個智慧國家構想的「智慧國2025計劃」。

該計劃共有三個建設理念,分別是連接、收集、理解。

連接,通過部署在新加坡公共空間的7500多個通訊基礎設施,將社會所有階層連接為一個整體,消除信息孤島。

收集,通過遍布全國各個場所的傳感器,為新加坡政府提供實時、精準的數據。如新加坡政府已在家庭浴室、公共泳池、車輛等安裝傳感器,為市民提供服務。

理解,將收集而來的數據整合,通過算法演繹與模型設定等方法進行預測,為市民提供及時的服務。

而代表便利、互聯、信息技術高度發展的自動駕駛技術,毫不意外地成為新加坡政府積極推動的技術之一。

在政策推動的影響下,高速的網絡傳輸,以及發達的交通運輸系統也成為新加坡自動駕駛快速發展的原因之一。

目前,圍繞著信息化社會建設的目標,新加坡在政策、法律、基礎設施、民眾觀念等方面已率先布局,其自動駕駛成熟度全球領先也不足為奇。

不過,自動駕駛真的能在新加坡順利發展嗎?

成於國小,憂也國小

新加坡前交通部長許文遠曾表示,新加坡的目標是成為「城市交通解決方案的全球參與者」,並將推動城市「大規模部署自動駕駛汽車」。

結合新加坡此前極力推進自動駕駛汽車應用的種種動作,不難猜出,新加坡政府試圖首先將新加坡打造為全球自動駕駛應用城市樣本,再將建設經驗及方案對外輸出,以此擴大全球影響力。

得益於政府的推動、高校的配合、企業的參與,新加坡的自動駕駛測試速度已領先別國數年。

新加坡的自動駕駛成就如此,究其原因在於國家規模較小,並由此產生一系列天然的優勢。

極為狹小的國土面積,意味著新加坡政府層級無需繁雜冗長,即可將其政策意志快速而準確地傳遞至各區域。

新加坡的政府結構精簡,只設有可直接管轄全境的中央政府,以及40個法定機構、近20個類似行業協會的機構。

此外,新加坡政府也可將有限的資源全部集中調用,將資源利用最大化。

而在此過程中,以清廉著稱的新加坡政府的政策執行,也促使著資源在項目中得到充分利用。

迅速、準確、高效,新加坡在三座引擎的強力推動下,正飛往自動駕駛應用之地。

此外,新加坡政府將科技發展視為國家發展政策之一,投入大量資金補貼以吸引國外科技企業入駐。極為開放的文化環境、寬鬆的政策支持,以及發達的金融市場吸引著眾多跨國企業在此設立總部。

根據多份報告顯示,新加坡在全球經商難易度及經濟自由度中排名全球第二位。

而被視為站在前沿科技浪潮的自動駕駛公司,自然也相應受到新加坡政府的歡迎。

更為重要的是,新加坡以小巧靈活的身姿在各個細分領域砥志研思,較小的沉沒成本,使得它難因試錯所累。而軀幹壯大的大國在試錯後的轉身,無疑更為吃力。

然而,成於國小,憂也國小。新加坡過於單一的道路環境,及較少的本地自動駕駛企業,使其難以將建設經驗及方案對外輸出,擴大國際影響力。

在新加坡政府嚴格控制私家汽車保有量的情況下,新加坡市民的主要出行方式為公共運輸工具,道路汽車量較少。

較為簡單的道路環境,難以拓展其ODD,其自動駕駛難以應對更為複雜的場景。

新加坡國立大學李光耀公共政策學院副教授顧清揚曾對媒體表示,新加坡的城市交通建設參考世界多個城市的交通系統,糅合各家長處,吸取經驗教訓才取得今日成就。

這意味著,新加坡自動駕駛測試或許契合其較為特殊的城市交通系統,但轉移至車流量龐大、城市道路環境複雜的地區,可能面臨嚴重的水土不服。