一些國人把出租組屋當成一樁生意來經營的例子,讓人不得不質疑政府提供給人民的「基本房子」是否已經變了質,也不得不承認公共住屋與目的是讓人們自住的初衷已漸行漸遠。

最近英文媒體交流版有不少讀者在討論:國人是否應該同時擁有私宅和組屋?

這是個「老問題」。因為最新一輪的房地產降溫措施推出,這個多年來備受爭議的課題重新被熱議。

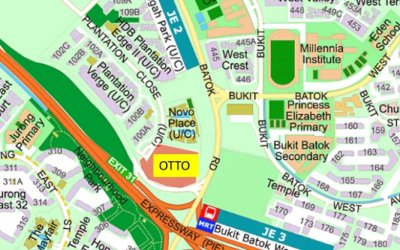

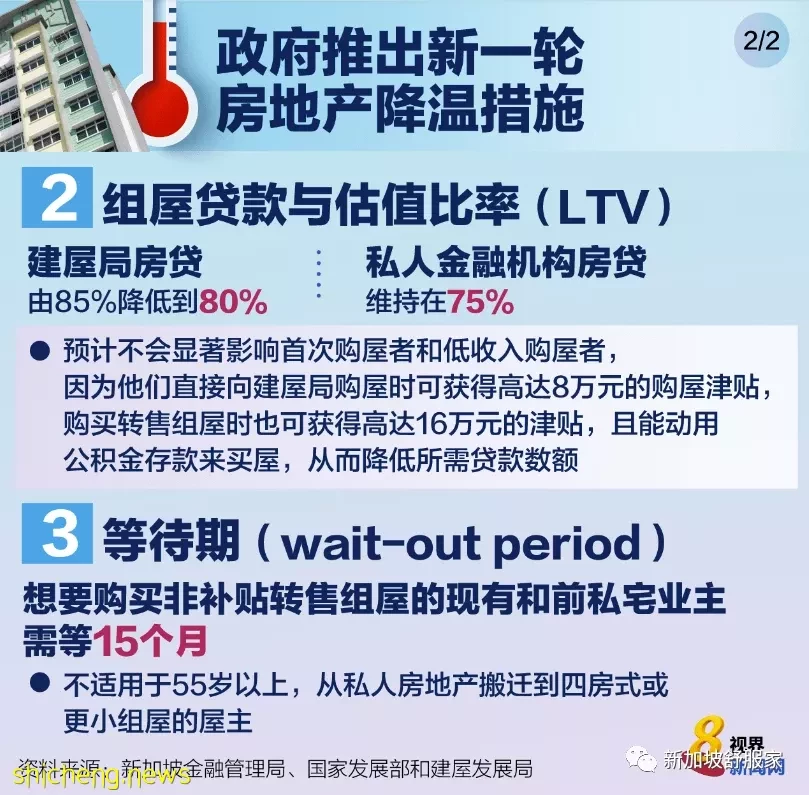

政府9月29日推出一系列措施為房地產降溫,其中包括規定私宅屋主賣掉房子後,須等15個月才能購買非津貼轉售組屋,希望藉此緩解市場對轉售組屋的需求,穩定價格。

新措施的出發點是「穩定組屋市場」,卻因此引來「不應讓國人同時擁有組屋和私宅、組屋不應作為賺錢工具」等聲浪。

有讀者說,她認識幾個朋友都將組屋出租,然後利用租金收入來還私宅的貸款。還有一個朋友住在半獨立式洋房,擁有多個海外房地產,幾十年來一直出租組屋賺取租金。

這名讀者質疑,既然這些人買得起私宅,為何還允許他們用津貼組屋來作為賺錢的工具?

另一名讀者則認為,這些人住得起私宅,卻霸住津貼組屋,剝奪了那些真正需要組屋者的機會,對社會上較弱勢的一群不公平。

目前,組屋提升者和私宅降級者獲得不同待遇。政府從2010年8月起,規定私宅屋主若購買組屋,必須在半年內脫售私宅,卻仍然允許組屋屋主提升到私宅後繼續保留組屋。如今新措施規定私宅屋主賣掉房子後,須經過15個月的等待期,才能購買組屋。

有分析師直言,組屋提升者住在私宅,將組屋出租已成為一種「常態」,如今房貸利率不斷攀升,屋主更不會放棄這個賺錢的工具。政府在1989年允許人們購買私宅後繼續保有組屋,2003年進一步放寬條例讓組屋屋主出租整個單位。從此以後,相信更多人這麼做。

就連移民本地的香港朋友都不斷告訴身邊的朋友:新加坡人若不擁有組屋,就是傻子。最近他剛成為公民即刻申請新組屋,屋子還沒拿到,已計劃住滿五年後再買一套私宅,到時把組屋出租。

結婚五年申請不到BTO 房東卻坐擁私宅和組屋

對於人口較多的家庭,同時擁用組屋和私宅,無可厚非,但我們也看到一些國人把出租組屋當成一樁生意來經營的例子。看了以下讀者的經驗分享,不得不質疑政府提供給人民的「基本房子」是否已經變了質,也不得不承認公共住屋與目的是讓人們自住的初衷已漸行漸遠。

這名讀者說,他和妻子五年前結婚後就一直申請不到預購組屋(BTO),這些年來都租房子住,也耽擱了生子計劃。起初,夫婦倆向一名喪偶的退休房東,租住東部一間三臥房公寓的主人房,房東也把另外兩間臥房租給其他房客。第一份租約滿後,房東要求加租,他們表示負擔不起,房東就建議夫婦租下他附近另一間四房式組屋的主人房,租金保持不變。

逼於無奈,他們就降級到組屋的主人房。搬進去後,發現其餘房間也都住滿房客。後來,在一次偶然的機會下和房東聊起,才知道原來房東也和他們一樣在外租房住,因為他租住的組屋房間租金還比自己租出去的任何一間便宜。

這名讀者覺得自己多年來和妻子連婚房都等不到,而房東卻有一套私人公寓和組屋作為投資「工具」,還租多一間組屋房間自住,不禁質疑公共住房資源的分配是否出了問題。

新降溫措施或可抑制百萬元組屋的泛濫,但也可能帶來另一個租金問題。15個月的等待期,可能促使私宅賣家轉向租房,推高租賃市場的需求和價格,也無形中進一步推高組屋租金,這也就是讀者所說的:讓那些出租組屋的屋主成了「大贏家」。

根據房地產網站99.co和新加坡房地產聯合交易網(SRX)發布的9月份預估數據,私宅租金連續21個月攀升,整體私宅租金同比上漲30.9%。組屋租賃市場同樣熾熱,9月份已連續27個月上漲,整體租金一年來已上揚24.7%。

朋友圈有人大吐苦水,說現在屋主稱「王」,乘機漫天加租,使原本已吃不消的租金壓力加劇。他原本在降溫措施宣布前看中了市區邊緣一間屋齡較老的單臥房公寓。看房時,經紀說租金至少3500元,殊不知,降溫措施實施後沒幾天,這個單位就坐地起租20%,不得不讓他卻步。

新加坡的公共住屋發展成就令人稱羨,居者有其屋的房屋政策更是享譽全球。這些年來,房屋政策也隨著城市與經濟的發展不斷更新。每當政策調整,或新政策出台,都無法面面俱到,總會讓一些人歡喜,一些人憂愁。於是評論組屋制度公平與否的聲浪四起,老問題成新談資。

新降溫措施,看似在穩定組屋市場,也可能降低從組屋提升至私宅的需求,間接為私宅市場降溫。私宅和組屋市場本就息息相關,如果說中等收入國人的夢想不再是擁有一個私宅,而是擁有兩個房地產,一個自住,一個收租,那同時擁有私宅和組屋是較多人能力所及的。這也造就了國人利用津貼組屋賺租金,或幾番轉售累積財富,再換來高檔私宅。然後我們看到有能力與條件的年輕一代把這首「歡歌」繼續唱下去。

我們常說,房價一旦偏離經濟基本面,勢必引起當局的關注,然而,組屋偏離了原來的軌道,會引發哪些後續問題?值得深入探究。

撇開公不公平的想法,我們是否應該重新思考公共住屋,作為社會保障住房的用意是否已被「扭曲」?它是一個遮風擋雨的基本居所?還是牟利的工具?

轉:聯合早報《降溫措施後的反思》