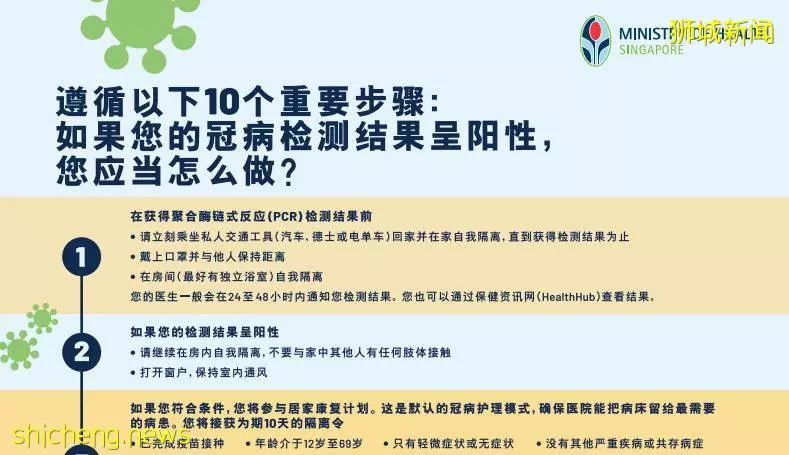

為避免醫療體系因冠病病例增加而不勝負荷,自本月18日起,在條件允許下,居家康復成為12歲至69歲冠病病患的默認護理模式。

居家康復夥伴

衛生部也設立居家康復夥伴制度協助解答病患的問題。

根據衛生部的安排,居家康復病患若在隔離期間需要醫藥服務,可聯繫當局為他們分配的遠程醫療服務供應商。

目前衛生部網站共列出9家遠程醫療服務業者。

根據這些業者網站上的資料,發燒、咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕、頭痛、肌肉酸痛或腹瀉等輕微症狀都適合通過遠程問診拿藥。

3家須先下載他們各別的手機應用,開設帳號,才可預約遠程問診服務:

Doctor Anywhere

MaNaDr

萊佛士醫療集團

4家打電話就可預約:

PanCare Medical

Speedoc

CommCare

iSwab Xpress

2家則得先填寫網上表格開設帳號:

MyDoc

Minmed

反饋不及時

孕婦確診冠病四天後仍在家等待送醫,居家康復期間幼女也染病,一家四口感覺孤立無援。

74歲確診母親接到衛生部通知,說會有人來接她去醫院或社區治療設施,但一直沒有人前來處理。

5歲女兒確診一個多星期,仍未接到衛生部關於的任何來電。

當事人質疑:「衛生部在設計這些居家康複流程時,是否有想到人們需要陰性結果證明不是為了自己,而是為了向僱主和學校交代?」

也有不少確診病患在網上留言說,他們擔心10天居家康復期結束後,合力追蹤應用還是顯示「結果不過關」(Test Status: Not Cleared),從而造成活動受限,例如無法堂食等。

遠程醫療服務

私人遠程醫療服務提供者表示,他們已經筋疲力盡,面臨大量電話,一些患者可能需要等待了長達一個小時才能預約到醫生。

這些工作人員需要對患者進行虛擬篩查以確認他們適合在家康復、提供遠程會診、提供藥物還是接受測試。

雖然許多提供者都熟悉照顧 Covid-19 患者,自去年以來一直在類似的遠程會診中支持正在康復的移民工人,但是近期本地病例激增,已經遠遠超出能接受範圍。

MaNaDr創始人 Siaw Tung Yeng 博士表示,自 9 月 17 日開始居家隔離以來,患者名單每天都在增加數百人。

9 月 26 日已有 500 多名檢測呈陽性且未收到當局消息的患者加入該應用程式,請求進行遠程會診。

到目前為止,MaNaDr 已經照顧了 2,000 多人的居家康復工作,預計到本周末將進行 6,000 次遠程會診。

無論這項服務原本能帶來怎樣的優勢,不能繼續正常運轉就沒有意義,應對疫情激增,還需要更多的措施。

Q: 什麼人適合居家康復

A: 不超過50歲,且沒有任何嚴重疾病,確診後可在家休養。

這些人一般出現輕微症狀或沒有症狀,可以在住所照顧自己。

除此之外,必須有一間跟廁所相通的房間,或是獨居,家裡不能有任何弱勢人士,例如年過80歲的年長者或孕婦。若有他人同住,他們必須都已完成接種疫苗。

Q: 居家康復要做什麼

A: 無論是在家隔離或是到指定隔離設施,都會得到同等護理,健康與安全情況都將得到密切監督。

當局會提供溫度計和血氧儀,每天必須通報三次體溫、脈搏率和血氧飽和度,全天都能通過遠程醫療服務求助,也會有人通過電話進行例行檢查,確保狀況良好。

如果感到不適,或是發燒、肌肉酸痛、疲憊、腹瀉,或是咳嗽、喉嚨痛、流鼻涕和頭痛等急性呼吸道症狀加劇,請掃描信息手冊中的二維碼,通過遠程醫療服務求助。

Q: 家人該怎麼應對

A: 同住者也必須在家隔離,遵守行動限制。

家人應該為你準備一套專用餐具,不要共用餐具。

請把你的垃圾裝在雙層袋子內,放在門外讓家人處理,家人應該直接把垃圾扔進垃圾槽。

至於你的髒衣服,家人可以連同他們的衣服一起洗,不過應該直接將你的衣服放進洗衣機,避免用手觸碰。

家人應該上網訂購日常所需,選擇無接觸配送方式,確保門外無人,戴好口罩再開門取貨。

Q: 什麼時候結束隔離

A: 確診第六天進行聚合酶鏈反應(PCR)檢測,如果結果呈陰或病毒載量非常低,就能在第七天結束隔離。

如果檢測結果呈陽,必須繼續隔離直到第十天,預計病毒載量夠低且無傳染性,才能結束隔離。

Q: 結束隔離後該怎麼做

A: 隔離者會收到手機簡訊通知,證明你已經結束隔離,也會收到電郵通知。如果你沒有電郵,當局會把通知郵寄給你。

隔離開始時收到一個袋子,詳細說明應該如何歸還監測物。在結束隔離時,把電子手環和信號接收器(gateway device)裝進袋子裡,撥打指定電話,安排工作人員上門收回。

結束隔離後,應該立刻為房間進行消毒,並且必須再休七天缺席假(LOA),可以出門購買食物等日常所需,但應避免社交接觸。