對於中國的很多80後90後,童年都有新加坡電視劇的陪伴,中學又少不了追星新加坡歌手。他們的影視音樂作品,對我們而言沒啥違和感,跟港台一樣。

但隨著年齡的長大,新加坡的印象就變得不那麼親近,有點複雜了。比如2004年,李顯龍總理到訪中國台灣,在中國網際網路的聊天室,大陸網友把新加坡說成是忘恩負義的叛徒;美國副總統哈里斯剛剛結束的亞洲之行,新加坡是第一站。

更有代表意義的是,以前一些粉絲在本號有過這樣的留言:新加坡是「李家坡」、李光耀獨裁、新加坡威權。

我相信對新加坡看法的這種轉變和誤解,肯定不是少數。產生這種錯誤觀點的原因,既有媒體的渲染,但主要還是人們自身看書不夠、知識欠缺。

小炒上周看了「新加坡國父」李光耀的兩本書:《李光耀回憶錄:新加坡雙語之路》和《李光耀觀天下》,對李光耀和新加坡充滿了好奇與敬佩。

李光耀在《回憶錄》里反覆表達一個概念:

新加坡必須以英語為第一語言,學習西方先進的經濟、科技和政治,作為立身之本;以漢語為第二語言,將中華文明作為新加坡的精神力量,否則新加坡就是喪失文化自信的「偽西方社會」,走向平庸。

將兼容性極差的東西方文明,強行捏合在一起,在家說漢語,出門說英語,全球獨此一家,別無分店。

新加坡這麼做,既是一種聰明,也是一種無奈,通俗來講,就是國情太特殊了:中國之外唯一以華人為主體的國家,卻離中國太遠孤懸海外,俗稱「華人孤島」。

新加坡很小,面積只有浦東新區的60%,土著本來是馬來人,但英國人和中國人改變了一切。新加坡在1824年成為英國殖民地,中英鴉片戰爭後,大量華工來到新加坡,新加坡華人激增。進入20世紀,中國戰亂不斷,一波又一波的華人自由遷移到新加坡,很快就成為新加坡的最大族群。

1947年,新加坡屬於英國殖民地,李光耀前往劍橋大學讀書。然而,讀書期間,幾乎所有英國人都把他當成中國人,而不是新加坡人或馬來西亞人,無論李光耀怎麼解釋都沒用。

他去瑞士旅遊,在琉森入住酒店時,前台問他是中國人嗎?他說自己是新加坡人,前台又問新加坡在哪裡,李光耀詳細解釋了一番,前台最後說,沒關係,就寫你是中國人。

新加坡種族的變化,徹底改變了它的命運。在歷史上,新加坡長期屬於馬來西亞的某個強大王朝,從來不是一個獨立國家,「自古以來是馬來西亞神聖領土不可分割的一部分」,即便是英國殖民,新加坡也默認自己屬於馬來西亞。

所以,1963年,新加坡公投,71%的人贊成加入馬來西亞聯邦,實際上這個時候華人已經成為新加坡的主體。

直到這個時候,新加坡依然按照歷史慣性發展著,成為馬來西亞的一部分。但很快,新加坡的歷史產生了岔道。

60年代的東南亞,流行排華,華人群體在印尼、馬來西亞等國受到嚴重的排擠和敵視,偏偏新加坡的華人占比超過3/4。

馬來西亞很快就實行「馬來人的馬來西亞」國策,奉行「馬來人至上」,極力打壓華人,新加坡作為華人最集中的區域,便成為眼中釘。1965年,馬來西亞國會全票通過將新加坡驅逐出馬來西亞的決議。

那一刻,李光耀掩面痛哭。

一個從來沒有建國歷史的以華人為主體的小島,恰恰被東南亞排華最嚴重的馬來西亞和印尼圍繞。

可以說,華人為主體的特徵,改寫了新加坡歷史。否則,它會一直是馬來西亞的一部分。

被迫獨立的新加坡,如何生存?李光耀憂心忡忡。

李光耀首先放棄了「小中國」的做法,這樣做新加坡一定會內憂外患,帶來災難性的後果,當時新加坡有75%的華人、14%的馬來人和8%的印度人,華人之外的群體一定會撕裂新加坡,動亂不止;作為一個依靠國際貿易的東南亞島國,東南亞又極度排華,「小中國」會讓它無法在國際上生存。

但是,華人是新加坡主體這個事實無法改變,黑頭髮黃皮膚,講漢語,內心是根深蒂固的中華價值體系,這個民族根基和文化根基是鐵定的。

新加坡被英國殖民150年,英語和西方文明已經在這裡得到了較好的普及。無論是從種族公平的角度講,還是從國家生存與發展的角度講,英語成為唯一能讓全體新加坡人都接受的中立語言。

但李光耀真正讓我覺得偉大的地方,在於他沒有全盤西化,而是深刻意識到本土文化的重要性。他沒有單純考慮物質生存,而是清醒地認識到新加坡不是西方,如果全盤接受不屬於自己文化的價值觀,就會迷失自我、喪失自信。

對於這個文化虧,李光耀有切身體會。他的祖父和很多朋友,是根深蒂固的西方觀念,嚮往西方,瞧不起本土的東西,這就導致,他們沒有自信心,從來不敢挑戰英國權威,但批評起英國官員又口若懸河。對於這種精神分裂,李光耀評價道「在奴顏婢膝中長大的人」,他認為這是十分可悲的。

所以,新加坡人必須牢記自己過去的歷史文化,知道自己是誰,如果沒有自己的基本價值觀念而一味遵從別人,這樣的國家是不值得建立的,即使建立了,也淪為平庸。

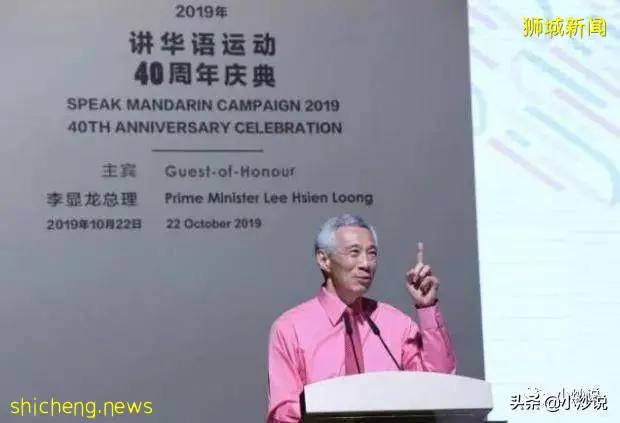

於是,在把英語作為官方語言的同時,新加坡將漢語、馬來語和印度語作為第二語言,學校都是雙語教育,每個新加坡人可以自由選擇學習哪種第二語言,以保留自身原有的價值觀念和文化傳承。由於華人占絕大多數,漢語自然成為新加坡實質的第二語言。

全國學習英語,為的是國內公平競爭和國際競爭力;同時學習母語,為的是培養國人的信心與骨氣。這就是新加坡雙語文化的理念,並在法律層面進行實施。這是一個多麼大膽而又高瞻遠矚的決定!

比如,李光耀就把自己的三個孩子都送進了傳統華校,從小學習漢語文化,工作之後使用英語,漢語變成第二語文。

比如,中國人熟知的新加坡歌手孫燕姿,就生活在一個雙語環境里,小學就讀於傳統華校南洋小學,中學轉到傳統英校萊佛士女中。上大學後,她的父母擔心女兒忽視了漢語,還專門請了一名上海人教孫燕姿學習散文詩詞。

游離於中西兩端、兩手抓兩手硬,成為新加坡建國以來的基本國策,這條路沒人走過,新加坡就這樣被迫走上「摸著石頭過河」的道路。從某種意義上講,新加坡在開創一種文明模式。

這種融合創新、不東不西,也自然反映到新加坡的政治結構里。

《李光耀觀天下》有一句讓我很驚訝的話:

我(李光耀)敢肯定:如果新加坡最終決定走向兩黨制,我們將註定平庸。如果新加坡真的走上這條路,我會為它感到十分惋惜。

而且李光耀對新加坡年輕人的兩黨制傾向表示擔憂。

李光耀對一黨執政,似乎情有獨鍾。

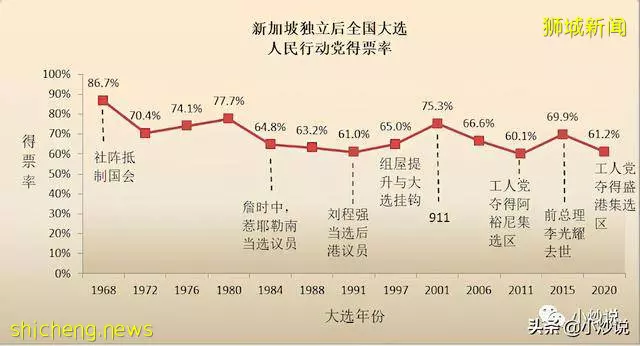

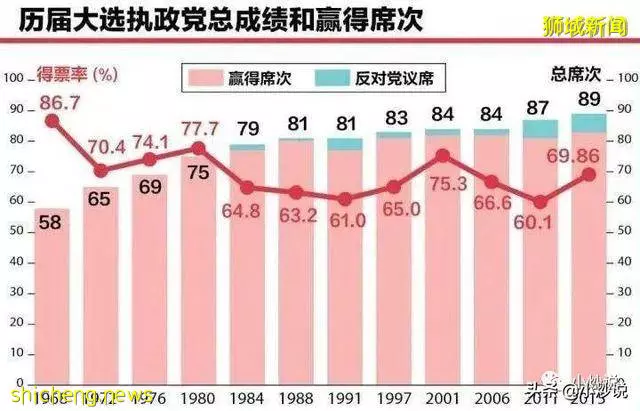

新加坡自成立以來確實一直是人民行動黨執政,支持率從未低於60%。

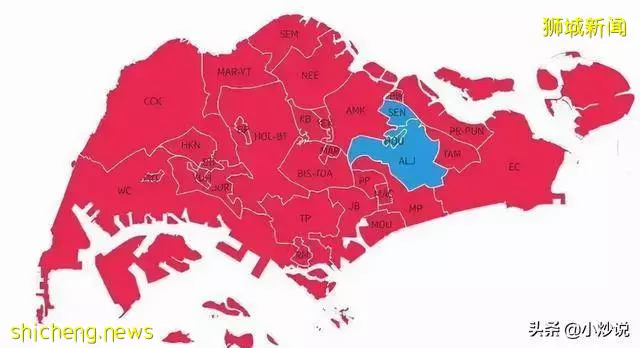

該黨在國會一直是一家獨大,2020年的新加坡國會93個席位,人民行動黨83席,工人黨10席,這還是歷年以來反對派議員最多的一次。

全國31個選區,2020年人民行動黨獨占28個,反對黨只占有3個,這也是歷年以來反對派獲勝選區數量最多的一次。

在多黨制的西方國家,各黨的支持率相對比較分散,沒那麼集中,只有日本比較特殊,長期都是自民黨執政,但日本自民黨也發生過下野和聯合執政的情況,而且作為第一大黨的自民黨,在得票率、國會議員占比和所贏選區占比上,遠沒有人民行動黨這麼誇張。

在選舉結果上,無論怎麼看,新加坡在西方政治體系都是一個異類,很難稱得上是西方民主政治,實際上更靠近東方傳統。

但是,在選舉過程上,新加坡的選票「一人一票」是真實的,憲政和議會制也是真實的。

新加坡允許合法註冊政黨,目前有24個政黨。2020年,李光耀之子、李顯龍之弟李顯揚,就加入了反對黨前進黨。

因此,人民行動黨必須在五年一次的選舉中贏得過半票數才能執政,它還是要打「選戰」,最終靠多數人民的投票支持才能執政。它不能強迫人民投票,而只能靠討好人民、取信於民才能執政。

反對派「工人黨」的2015年選舉現場

新加坡選舉有兩種:議會選舉和總統選舉,都是普選和直選。哪個政黨的議員數量過半,就自動成為執政黨;執政黨推薦總理和部長,總統任命,當然,這個的總統任命只是一個流程而已。

大家熟知的李光耀、李顯龍,是新加坡的總理,而不是總統,是由總統根據議會選舉結果委任,而非民眾選舉產生。

新加坡的這種議會制和總理內閣制,是歐洲很傳統的民主政治體系。