新加坡的抗疫舉措曾被認為太過佛系,備受批評,但僅過了半個月時間,輿論便開始有所反轉,稱其佛系抗疫已初見成效。目前,相較韓國、義大利和伊朗的接連失守,新加坡疫情的確仍在可控範圍。

病毒是相同的,各國表現方式和應對策略卻迥然不同,每種疫情都反映一國特色,新加坡也不例外。獅城疫情的發生,疫情下的應對策略和效果,都與自身獨特的國情有關。

宗教場所為何成疫情高發區?

就目前海外疫情最嚴重的國家看,宗教場所是重災區,包括韓國「新天地教」教堂和伊朗庫姆的伊斯蘭教朝聖地等。這種情況在新加坡也不例外,2月中旬就有群體感染髮生在基督教堂,包括基督生命堂和神召會恩典堂。

而最近新增兩例確診病例,感染群是馬來西亞吉隆坡伊斯蘭傳教士萬人集會,95名新加坡人參加此次朝拜。

神召會恩典堂。圖:www.graceaog.org

宗教場所是疫情高發地,原因是:

聚集性:信徒聚集,人流量大,但凡有人患病就傳染一大片。

頻繁性:宗教聚集不是臨時偶然,是固定頻繁的,教徒定期禮拜,時間次數固定,聚會頻率高。

管理難:教徒有精神主張,甚至有的人信神而不信科學和政府,例如邪教可對信徒進行高度精神控制,讓信徒以為信神就能得救,死亡才是追求。此外,信仰自由受法律保護,一些以宗教立國或對宗教管理寬鬆的國家,一旦信徒以宗教名義開展聚集活動,政府就很難管理。

儘管是世俗國家,新加坡卻是個信仰高度多元的地方,宗教是非常重要的一環。新加坡政策研究學院調查發現,75%的新加坡人有宗教信仰。

印度教、伊斯蘭教、佛教和道教是印度、馬來、華人三大民族的主要信仰,還有猶太教、錫克教、拜火教等小眾宗教對應本地猶太人、旁遮普人、帕西人等社區。

宗教建築是獅城街頭風景的重要組成部分。

位於滑鐵盧街的馬海阿貝猶太教堂。攝影:蘿拉申

猶太教堂對面就是天主堂(Catholic Foundation),

兩種信仰僅一街之隔,多元共生在獅城是司空見慣的。

攝影:蘿拉申

印度廟和道教宗祠隔街相望、互不打擾。

攝影:蘿拉申

基督徒在新加坡有相當數量,當地華人、菲律賓外勞和韓裔移民等占信徒大部分。

筆者走訪一所天主教堂,恰逢教徒做彌撒並捐善款。

除當地華人外,菲傭也是這裡的常客。攝影:蘿拉申

講英文、受過高等教育、經濟地位較高的人群大量信仰基督教。2018年電影《瘋狂有錢亞洲人》中的富豪婚禮,取景自新加坡讚美廣場,即聖嬰女修院,從側面反應了富豪階層信教的事實。

基督教又細分多種宗派,幾乎所有宗派都在新加坡發展出了信徒,像亞美尼亞教會這種獨立於基督教主流教派以外、非常小眾的分支,在新加坡已有185年歷史。

亞美尼亞聖·格列高利教堂。圖:wiki

位於新加坡「小印度」街區的一家基督教堂,

神職人員跨種族構成。

圖:christchurch.org.sg

作為移民國家和國際都會的新加坡,基督教自然深受國際影響。新冠感染群之一的基督生命堂1998年由韓國傳教士組建;韓國邪教「新天地教會」以空頭公司為幌子在新加坡偷偷設分會,以「學習聖經」的名義招募和上課。

新加坡聖經書店(Bible House),這裡只有一本書:《聖經》,囊括世界各語種和版本。

攝影:蘿拉申

儘管宗教多元,但政府的管理卻很嚴格:政府曾關閉基督教區和傳教活動,20世紀80年代末曾將一批自由派天主教活躍分子關進監獄;因教徒參與政治活動,1987年曾禁止亞洲天主教大會在當地召開。

近年來基督教會逐漸活躍,大量教徒也是工商階層,以商業貿易為經濟支柱的新加坡,政府對教會的管理變得也相對寬鬆。在基督教會出現兩大感染群並人數不斷增長後,也只是暫時停止活動,並未完全禁止,禮拜活動最近又恢復起來。

基督教用品商店,耶穌、聖母主題商品一應俱全,不知是否來自「中國製造」。攝影:蘿拉申

而清真寺這種禮拜次數和頻率都更嚴格而頻繁的地方,防疫任務更艱巨。如基督教一般,新加坡伊斯蘭教也有跨國特點,穆斯林跨國朝聖、國際化感染。

吉隆坡清真寺感染群,已知患者就包括汶萊、新加坡和馬來西亞3國信徒。3月12日,新加坡已宣布暫時關閉全島70所清真寺至少5天,而即將到來的4月,就是穆斯林一年一度盛大的開齋節了。

馬來西亞衛生部門對吉隆坡大城堡清真寺萬人宣教集會的參與人員進行病毒監測。

上圖:theleaders-online.com

下圖:chinapress.com

大選前的關鍵一戰

2020年也是新加坡政治關鍵的一年,不僅有大選,也是李顯龍退位、新人接替、政治翻篇的時間,本預計在今年3-4月,目前情況看可能推遲。疫情是對接班人的一次大考,處理得好,政權交接順利;處理不好,政治動盪。

2018年李顯龍接班人已初步浮出水面,三大熱門候選人分別是總理公署部長陳振聲(左)、副總理王瑞傑(中)和教育部長王乙康(右)。

新加坡選舉部隸屬總理公署,專理大選事務。

圖:www.eld.gov.sg

自2019年王瑞傑任副總理後,外界猜測其最有可能成為下屆總理,當選幾無懸念。新冠肺炎委實是給接班人的一次大考,不僅考驗衛生管理能力,也考驗對經濟民生的平衡能力。

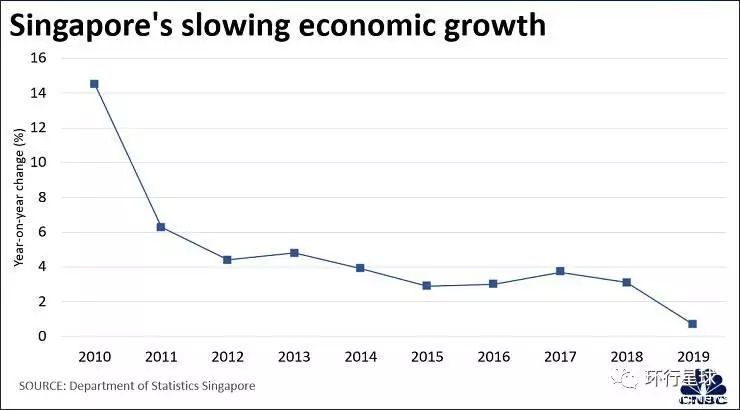

經濟增長持續放緩的新加坡,2019年受中美貿易戰影響經歷了進一步下滑,今年疫情將再次打擊新加坡,貿工部預測2020年經濟可能出現負增長,經濟的不容樂觀對政治換屆構成挑戰。

近十年來增長速度不斷下滑的新加坡經濟。

圖:CNBC

在疫情關鍵期,政客還發生了戲劇性插曲。2月18日總理公署部長陳振聲在新加坡中華總商會的一段關於控制疫情的內部講話錄音被泄露,在網上瘋傳。

陳振聲在Facebook帖子中提到進行了閉門會議。

圖:Facebook@Chan Chun Sing

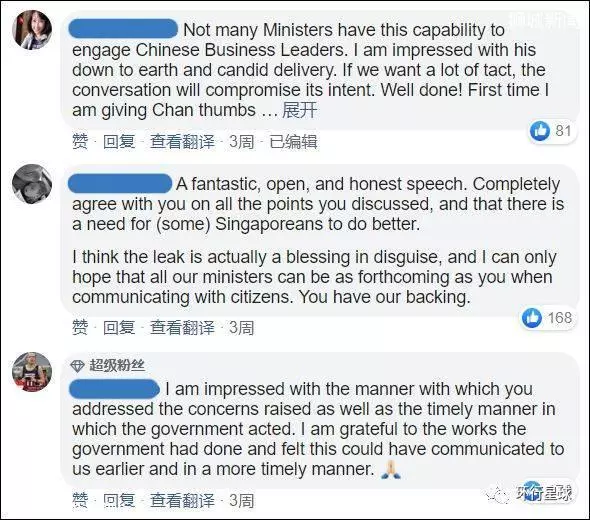

結果壞事卻變好事,陳振聲的發言居然獲不少網友點贊,稱讚其治疫思路。當然,這段錄音究竟是泄露還是故意為之,也引發猜測。

網民在該條帖子下對其坦率表示讚賞。

圖:Facebook@Chan Chun Sing

城市國家的生死抉擇

新加坡抗疫策略是建立在國情基礎上,平衡多方利益作出的理性選擇。

外向型經濟:新加坡經濟立足在國際貿易、旅遊和世界交通樞紐上,是外向型而非內需型,經濟依靠全球人力流動,560多萬人口中本國公民只有330多萬,僅占60%,其餘是53萬永久居民和177萬外國人。關閉國門、停工停課的代價新加坡承受不起。

沒有腹地、孤立小島:中國腹地遼闊,可「一省包一市」,調動全國16省資源支援湖北;與新加坡十分相似的國際港口香港,也有大陸腹地支援扶持。新加坡卻是東南亞孤島,周圍一眾穆斯林國家,被李光耀稱為「東南亞的以色列」,北有馬來西亞、南有印尼,哪個都指望不上,孤立無援只能自尋出路。

身處大馬與印尼兩個穆斯林國家之間

關鍵時期還要跟中國搞好關係:應該說執政者是有遠見的,看得清新加坡疫情面臨的客觀條件,在外交上「會做人」。中國疫情初期,多國對中國封鎖之際,新加坡還是巧妙處理好了對華關係,執政者大概預料到,與中國密切往來的新加坡,疫情爆發只是早晚而已。這個沒有腹地的城市國家,東南亞鄰國不能依靠,西方國家更沒指望,危機時還是需要中國,必須下手準備,以後才好辦事。

現實也敲響了警鐘,從疫情期間的海外歧視看,儘管新加坡華人喜歡強調自己「不是中國人」,但與中國的天然關聯還是無法割斷,不可能擺脫這個身份,這也是新加坡當權者的考量和出發點。