大華戲院

這條街是牛車水的摩士街(Mosque Street),正中間是大華戲院。這座戲院建於1928年,它的興建還有一段非常傳奇的故事。據說當年富商余東璇因其愛妻在觀賞廣東大戲時遭冷遇,他衝冠一怒為紅顏,竟將整條街買下,並在此建立了這座戲院。

大華戲院原名天演大舞台,主要以演廣東戲為主,其間也放映默片。1938年,天演舞台租給邵氏機構,改名為皇宮戲院,放映電影。當時正值海外華人籌款抗日運動如火如荼的展開之時,皇宮戲院成了籌賑會的活動場所。1942年,皇宮戲院為日軍占用,改名大和劇場,專門放映日軍的宣傳影片。戰爭結束後,邵氏機構重新將戲院購回,改名為大華戲院。

大華戲院由當年著名的思旺·墨加侖建築師事務所設計,結合了中西合璧的建築風格,建築物外觀砌以色彩絢麗的瓷磚,其間飾有廣東大戲的人物造型,又有祥龍飛舞的圖案,飛龍首尾相接,栩栩如生。跟當年相比,除了少了電影海報,大華戲院從外觀上看仍和當年一樣。

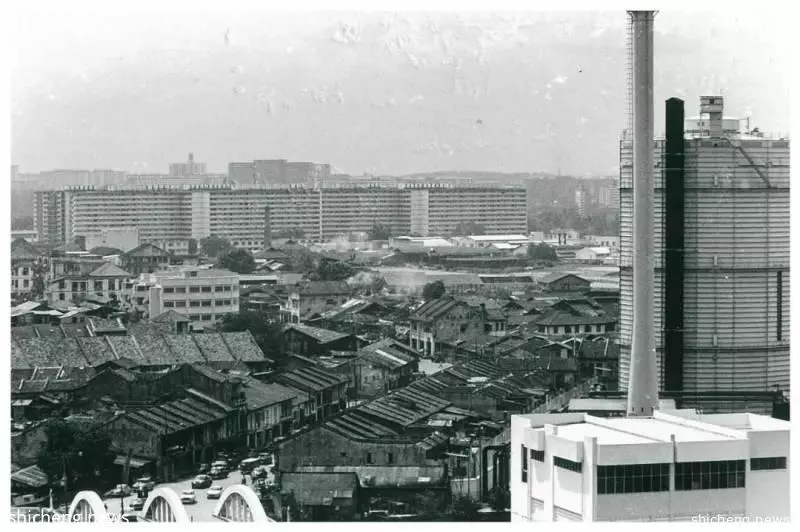

加冷煤氣廠

加冷煤氣廠

照片右邊聳立著高高煙囪的地方是當年的加冷煤氣廠。這座煤氣廠建於1958年,當時新加坡市議會開展一項計劃,鼓勵居民使用煤氣。於是耗資140萬新幣興建了這座巨大的煤氣庫,它也成為加冷的地標。因為這裡設有許多煤氣儲藏罐,也有高聳的煙囪。在處理煤氣的過程中,那些泄露的煤氣會從煙囪排出去,煤氣一接觸空氣就會燃燒,結果煙囪總是冒著火焰,大家就把這個地方形象地稱為「火城」。

1980年代,火城所在的地段被徵用,周圍的工廠和居民逐漸遷走。到了1990年代,政府居於安全和整頓市容的考慮,決定將煤氣廠遷往別處,從此噴火的火城就消失了。如今這裡成了組屋、公寓以及酒店林立的地方,新加坡移民與關卡局(ICA)也位於此處。不變的是照片左下角的哥羅福橋(Crawford Bridge), 這座建於1926年的橋樑,以新加坡第二任駐紮官哥羅福命名。

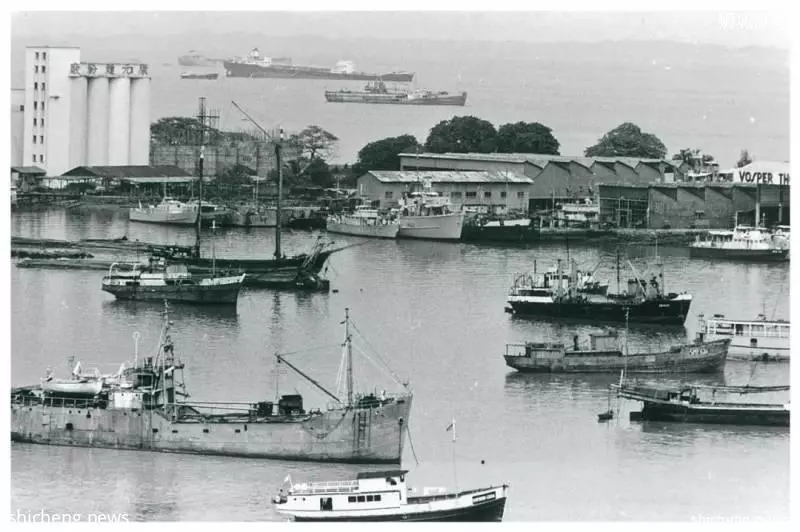

丹戎禺

丹戎禺

從老照片中建築上的「康元麵粉廠」,我們可以推測出這裡是丹戎禺。因為根據資料記載,1964年,康元餅乾廠的老闆周子敬在丹戎禺興建麵粉廠。這裡今天已經完全是不同的景象,它見證了滄海變桑田的歷史,因為新加坡的填海工程正是從丹戎禺區開始。1966年,新加坡政府委託盛邦將丹戎禺從一個充滿船塢和工廠的工業地區轉化為高檔的私人住宅區。

如今,與丹戎禺的高檔住宅區隔岸的是新加坡國家體育場(Singapore National Stadium),它於1973年落成,2014年重建。新加坡國家體育場是世界上最大的大跨度穹頂建築—跨度高達310米,運用了獨創的伸縮座椅和可移動屋頂設計,以及最新的製冷系統,非常現代化。這座體育館最多能容納5萬5000人,因此很多大型的賽事或演唱會都會選擇這裡舉行,成為我國的又一重要地標。

(感謝陳加昌先生提供老照片,感謝李國梁先生對撰寫本文提供的幫助)