我國的第一位戰地記者陳加昌自1950年加入《中興日報》,先後在《中興日報》、《中國報》、泛亞通訊社等新聞機構任職,50多年的媒體生涯,不僅為他積累了豐富的採訪經驗,也讓他收集了大量的珍貴歷史資料,包括照片、剪報等。

我有幸於今年6月與攝影家徐伏鋼一起上門拜訪陳加昌先生,瀏覽了他珍藏的部分歷史圖片,並獲得他的允許,選取數張照片,尋蹤舊影,在相同的地點拍照一張,對比今昔。

陳加昌收藏的這些照片大多攝於上世紀六七十年代,距今已逾半個世紀。對於未曾經歷過那個年代的我來說,帶著這些照片尋找出現在這些畫面中的地點是一個非常有趣的過程, 也感受了50年滄海變桑田的奇蹟。

大多數照片只能憑畫面中仍保留至今的建築尋覓原址,而那些沒有標誌性建築的照片就只能遍詢身邊的年長人士,請他們搜尋自己的記憶回顧當年的場景確認地點。一些照片中的地點因為周邊環境變化巨大,已很難找到同一個角度拍攝它的今貌。雖然只是寥寥數張照片, 但今昔的巨大變化也可讓我們窺見這50年新加坡所發生的翻天覆地的變化。

埃爾金橋(Elgin Bridge)

埃爾金橋(Elgin Bridge)

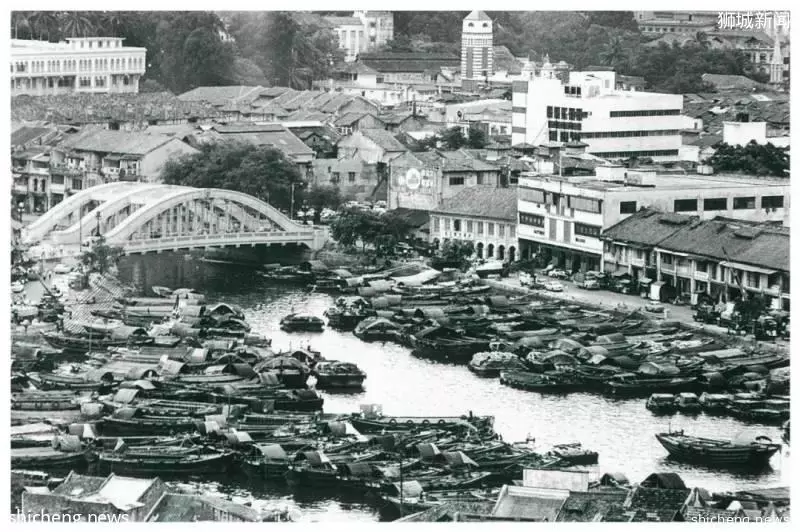

照片中這座別具風格的橋叫埃爾金橋(Elgin Bridge),位於駁船碼頭和克拉碼頭的交界處,銜接橋南路(South Bridge Road)和橋北路(North Bridge Road)。這座橋建於1862年,以英殖民時期印度總督埃爾金命名。埃爾金是第二次鴉片戰爭時英國的最高統帥和談判代表,當年就是他下令一把大火燒毀圓明園。

46米長的埃爾金橋原本是一座木橋,也是英國人來到新加坡不久後在新加坡河上興建的第一座橋,將河的兩岸分為橋南和橋北。萊佛士的市區規劃圖上,橋南為商業和平民區,橋北為政府行政與歐洲人住宅區。1862年的時候以鐵橋取代木橋。目前所見到的別具風格,沒有橋墩的豎琴水泥建築是在1929年完工的。它曾經有個優雅的中文名叫做愛琴橋,也曾經叫做愛仁橋。

新加坡開埠後,因其自由港的地位以及地處海路交通要道,貿易迅速發展起來,湧入大量來自各地的移民。從中國、印度、印尼等地的船隻停滿新加坡河口,各類棧房、店鋪、船廠等商號也在新加坡河畔建立。當時,駁船碼頭的商號使用駁船,將貨物從停泊河口的大船,運入較窄的新加坡河,也以駁船將貨物運到大船,因此也造成了駁船業的興盛,新加坡河上停滿了大大小小的駁船。

如今,河邊的商號已經被餐館、酒店和百貨公司取代,駁船也走入了歷史,僅留下幾艘作為觀光船,載著來自世界各地的遊客遊覽新加坡河的美景。

新加坡河

新加坡河

站在埃爾金橋上看新加坡河,1960年代新加坡河上停滿駁船,河面狹窄。人口的聚居和繁忙的貿易活動,使得那時候的新加坡河並不像現在這般清澈乾淨。1977年,時任總理李光耀提出清理新加坡河計劃。這項計劃歷時十年,整個計劃包括將沿岸舊屋4000個居民以及河畔小販遷走,重新安置。數百艘駁船也被遷往巴西班讓碼頭,清除河裡的垃圾廢料,臭氣熏天的泥土也從岸邊與河床挖掉。治理好河道後,政府又於1990年代展開了新加坡河畔步行道建設工程,在河兩岸興建了長達數公里的河畔步行道,將其打造成一處重要的旅遊景點和娛樂中心。

如今漫步新加坡河畔,不僅可以參觀許多標誌性建築,如萊佛士登陸點、亞洲文明博物館、舊國會大廈藝術之家、維多利亞劇院等,還可以享受宜人的河畔風光和來自世界各地的美食。

紅燈碼頭

紅燈碼頭

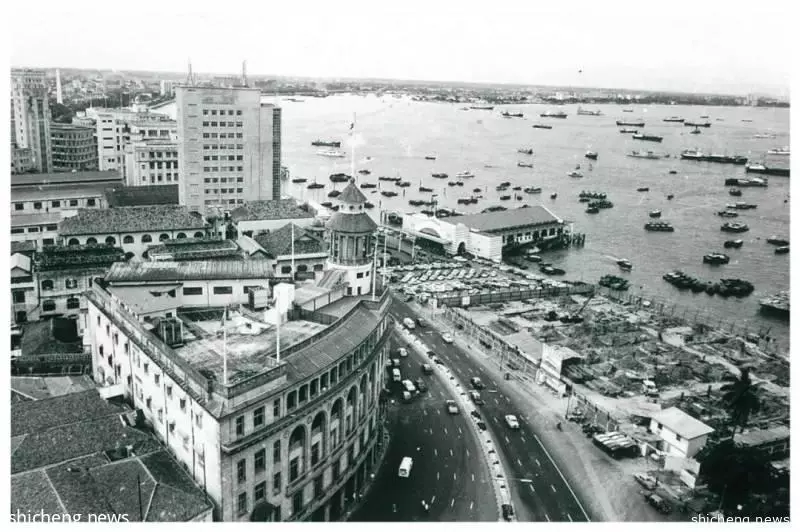

照片正中出現的碼頭是新加坡河的地標之—紅燈碼頭(Clifford Pier),它建於1933年,以新加坡總督Sir Hugh Clifford命名。碼頭從前掛著紅色信號燈,以告示船舶和車夫碼頭的所在,所以俗稱「紅燈碼頭」。當年,遠渡而來的南洋移民正是從這裡登陸新加坡,它擔負著海路運輸迎來送往的重要使命。

現在,紅燈碼頭已經成為富麗敦海灣酒店(The Fullerton Bay Hotel)的一部分,改為高檔的餐飲區The Clifford Pier。碼頭的屋頂拱形被保留,周圍還有16盞古樸的鐵鑄紅燈。開放式走道上裝上了10米高的玻璃,使其成為一個封閉且可以外望的空間。遊人在這裡可以一邊享受美食,一邊欣賞濱海灣美景。

中國銀行

中國銀行

老照片右邊的大樓是中國銀行新加坡分行。1936年6月15日,中國銀行新加坡分行開幕,道賀的各界人士多達千餘人,當時的行址位於絲絲街。抗日戰爭期間,南洋華僑愛國熱忱高漲,大力支持抗戰。這一時期中國銀行新加坡分行的業務主要是辦理僑匯、吸收國幣存款、售賣救國公債。1950年後,隨著新中貿易發展,為了進一步拓展發展空間,中國銀行新加坡分行籌劃新樓建設。1953年,位於百得利路新的中國銀行大樓落成,高達17層,是當時新加坡數一數二的高樓和地標性建築。1994年,中國銀行新加坡分行將原來的大廈擴建,新大樓與原主樓融為一體,保留了原有建築風格。2000年,擴建工程完成。

現在,中國銀行新加坡分行已經成為本地外資銀行中少數同時擁有私人銀行和投資銀行服務的綜合性商業銀行,成為積極服務新中兩國間經貿合作與交流,以金融力量架起兩國溝通往來的重要橋樑。

萊佛士坊

萊佛士坊

1822年,在萊佛士的城市規划下,新加坡河南岸的丘陵地區被夷為平地,以填補附近的沼澤地。1823年至1824年間,洋人商行陸續進駐該地,漸漸形成商業區,被當年的英國東印度公司命名為「商業廣場」(Commercial Square)。1858年,為紀念萊佛士把新加坡發展成為亞洲第一個自由貿易港,商業廣場更名為萊佛士坊。兩個世紀以來,萊佛士坊一直是新加坡的核心商業中心。

從19世紀開始,這裡就是金融中心,在1895年至1904年間,渣打銀行的總部就位於萊佛士坊的中心地帶。商業銀行(Mercantile Bank)的總部也曾是萊佛士坊的地標。1965年,萊佛士坊公園落成,園內裝飾著一排排草坪,灌木和花壇,還配有裝飾性的噴泉。1980年,萊佛士公園被拆除用以修建萊佛士坊地鐵站,但還保留著廣場。

如今,萊佛士坊的摩天大樓鱗次櫛比,大華銀行大廈、華聯銀行大廈、華僑銀行大廈等重要的商業大廈聚集於此,這裡成為金融街。

南天酒店

南天酒店

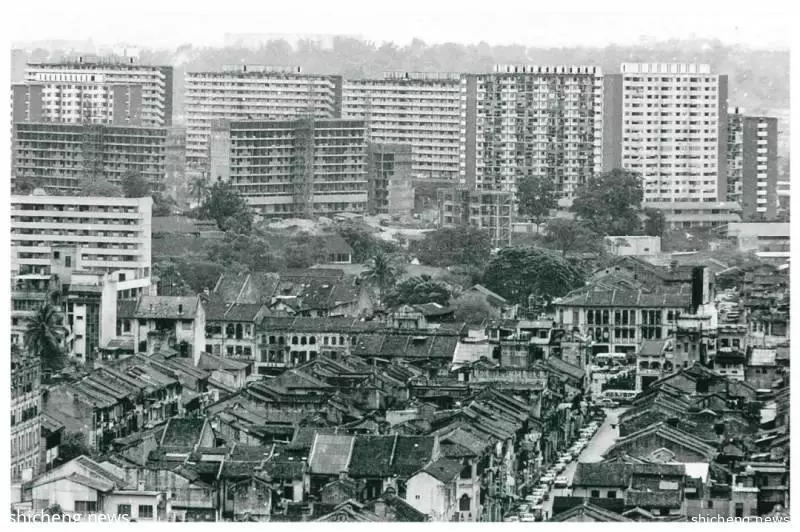

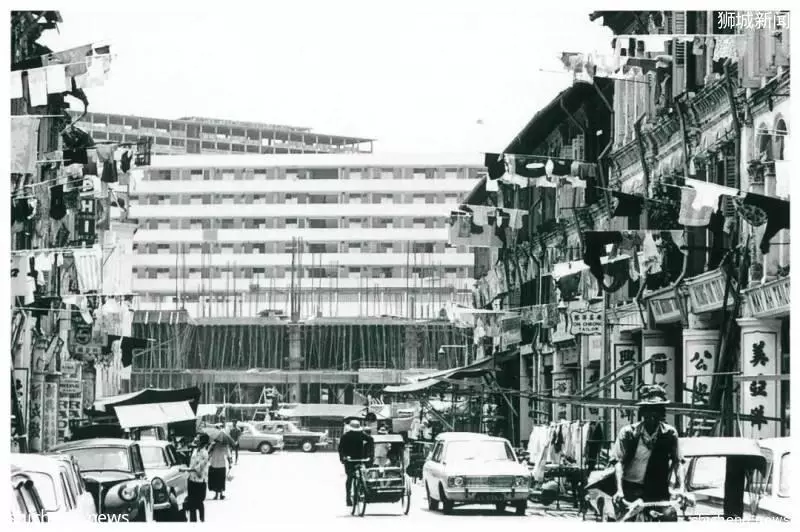

老照片中呈現的是牛車水昔日的景象,左下角是南天大酒店,中前方是珍珠大廈,遠處為York Hill興建的組屋。南天大酒店如今是裕華國貨集團在新加坡的總店所在地,這座建築建成於1936年,當時負責工程的承包商,是抗戰英雄林謀盛的父親林路。它是新加坡最早建有電梯的高層建築之一。徐悲鴻、郁達夫等文化界名人都曾入住南天大酒店。

1960年,新加坡為了解決嚴重的房荒問題,成立了建屋發展局,並於1964年推出了「居者有其屋」計劃。從1960年至1970年,建屋發展局為新加坡人提供了12萬套政府組屋,為40萬人解決了住房問題。舊照片上方正在興建的組屋正是這一計劃下推出的首批組屋。

廣合源街(寶塔街)

廣合源街(寶塔街)

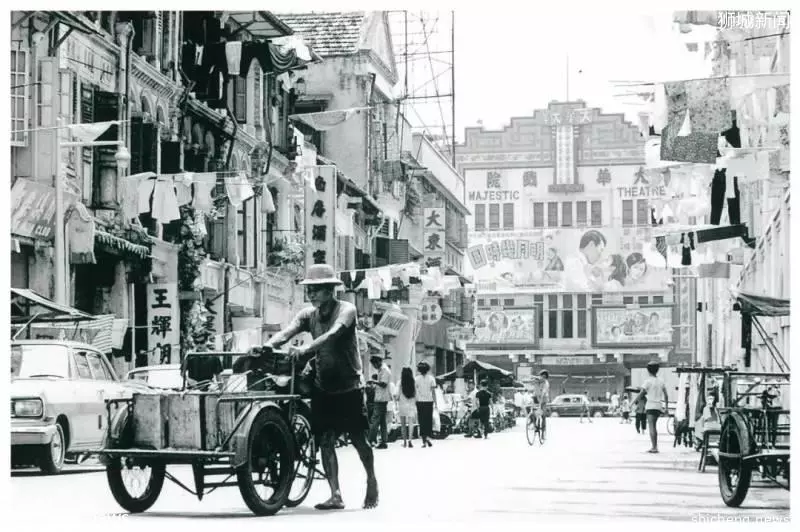

老照片中的街道是現在牛車水的寶塔街(Pagoda Street),這條街的名字來自於這條街上印度廟宇—馬里安曼興都廟的一座寶塔。一百多年前,這條街是豬仔館的集中地,其中規模較大的豬仔館是37號的「廣合源」,因此這條街的俗稱為「廣合源街」。這條街訴說著早期華人移民為了尋找生計,被欺騙或拐賣至南洋的悲慘故事。

從照片上我們也可以看到洋服店招牌,當年廣合源街是洋服專賣街,短短的一條街容納了18家洋服店。後來隨著成衣業的發展,傳統洋服店逐漸被淘汰,所剩的裁剪師傅也不多了。

如今,廣合源街成為異國遊客青睞的歷史街區。街上的原貌館,展現了舊時牛車水的風貌。三層樓的展區,展現了從1800年代到2000年代華人移民在牛車水的生活變遷,將其打造成當年的情景,讓參觀者身臨其境地感受早期移民的艱辛。

登婆街 、珍珠坊

登婆街 、珍珠坊

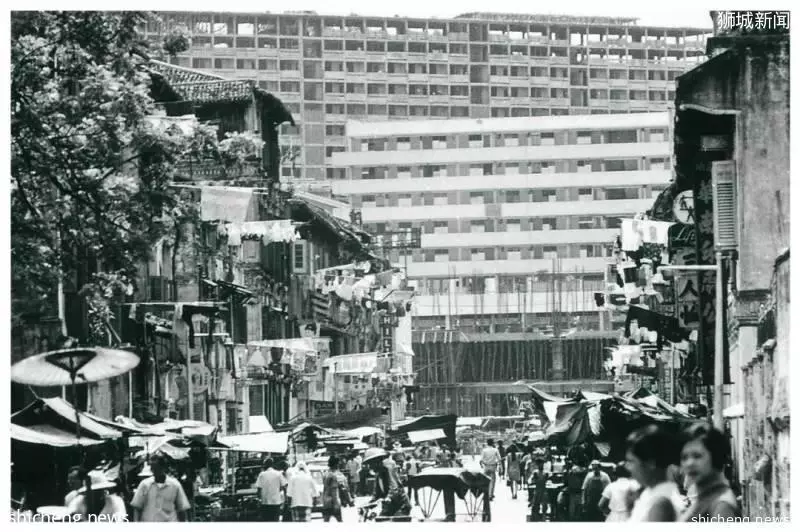

這張舊照片拍攝於登婆街(Temple Street),這條街的街名取義自馬里安曼興都廟,習慣上稱這條街為戲院后街。照片正中是正在興建中的珍珠坊。

如今的珍珠坊從外觀上看稍顯陳舊,但是在1970年代,這座耗資4000萬元建造的多用途建築,曾是本地最大的購物中心,也是本地首個設有大堂的商場,是無數新加坡人心中的牛車水記憶。據2018年的媒體報道,珍珠坊擬集體出售,如果集體出售成功,那麼這座承載著新加坡人回憶的建築將會走入歷史。

大華戲院