▲陳濛

陳濛(原名陳婉貞)告訴我,她已經88歲了。但從她靈活的體態和清晰的思路,我根本無法猜出她的實際年齡。令人詫異的是她如何保持那麼旺盛的精力?她笑言自己除了天天練氣功,還終日陶醉在藝術天地里,因而不知老之將至。

陳濛的父親是一名商人,也是當時公館裡的活躍分子,積極參加戲劇組,還曾經上台演小生。父親天生一把洪亮的聲音,常在家裡的客廳、甚至在廁所里唱一些「外江戲的曲目」。就這樣,在耳濡目染之下,她對唱歌演戲產生了極大的興趣。除了陳濛外,家中的幾名兄弟也得天獨厚地繼承了父親的好嗓門,都有一把雄厚的聲音。在18名兄弟姐妹中,陳濛受大哥的影響較大。大哥喜愛哼流行歌曲,如周璇、姚莉那一代的流行曲,在一旁的陳濛也常和大哥一起哼唱。陳濛大約16歲那一年,大哥看出妹妹對唱歌有濃厚的興趣,便把自己手抄的一本流行曲舊歌書轉送陳濛,此舉令陳濛雀躍萬分,對舊歌書更是愛不釋手。

陳濛的父親思想雖開放,但對女孩子參與唱歌演戲卻持反對態度,認為她應該專注在學業上。作為華中第一屆學生的父親很注重孩子們的教育,更是深怕孩子失掉了進入華校的機會。1942年,陳濛正準備上小學時,日本侵占新加坡,導致陳濛和許多孩子都失去上學的機會。在那段無法上學的日子,父親安排孩子接受私塾教育,不僅請華文老師,同時也聘請英文老師。由此可見,父親極其看重孩子的學習與教育。日本投降後,陳濛進入義安女校就讀小學二年級。求學期間,凡是涉及歌唱節目,老師一定會選上她。

《家》的演出改變了父親的態度

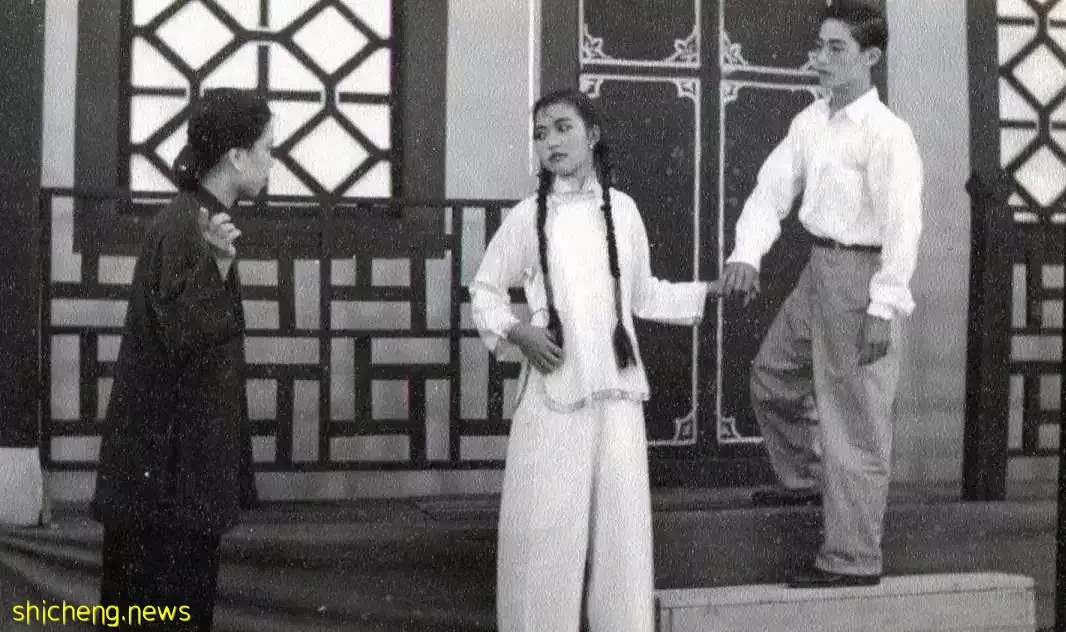

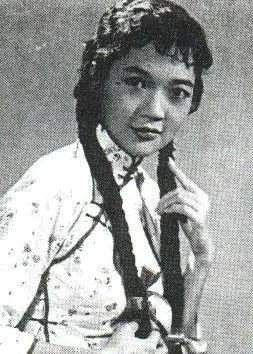

上了中正中學,天生有演藝天賦的陳濛如魚得水,在中正戲劇研究會盡情發揮她的演藝才華。當時,在中正教學生演戲的王秋田、劉仁心等前輩,教戲都很嚴厲,不用心準備就會被責備。然而,他們都對陳濛疼愛有加,因為她悟性高,每次排練做足功課。在參演了一些獨幕劇後,陳濛在沒有競爭和AB角的情況下,獨挑大樑演出巴金名著《家》的女主角鳴鳳。由鄞申、鄭民威、吳敬鈿聯合導演的《家》後來在維多利亞劇院公演了大約10天,場場爆滿,是本地話劇史上一個里程牌。演出前一直渴望得到父親認可的她,鼓起勇氣、戰戰兢兢地邀請反對她演戲的父親前去看戲。結果,父親也出乎意料之外地出席了,這讓陳濛特別感動。她甚至在休息的時候請父親到後台參觀。看完戲後,父親不再反對她參與演出,畢竟他看到了戲劇給愛女帶來的正面影響。從此,陳濛不再需要趁父親到公館時偷偷摸摸地出去排戲,她能毫無忌憚全身投入在她所喜愛的演藝世界裡。

▲1954年,中正戲劇會演出《家》,陳濛扮演鳴鳳

藝聯劇團帶陳濛步上新旅程

中正畢業後,陳濛原以為再也沒機會演戲。然而在1959年一個偶然的機會裡,她去觀看藝聯劇團的演出,令她打開眼界。那些服務於文教界的南來演員,語音純正,通過有意識地運用技巧,化成下意識的角色創造,讓她覺得自己在中正的表演簡直是小巫見大巫。於是,陳濛萌起加入藝聯的念頭,渴望再次踏上舞台。「當時,藝聯劇團盛大演出曹禺的名著《雷雨》,導演是中正的地理老師陳振亞(陳琪)。他也是《家》的導演。由於他看過我在《家》的演出,認為我把鳴鳳一角演繹得很到位,再加上《家》中的鳴鳳與《雷雨》的四鳳性格舉止上略有相似,因此我很快就被選上擔任《雷雨》的四鳳。」陳導演要求演員吐詞要發自內心對事物的感受,形體的表現,要和台詞內容配合無間。「我記得他老是提醒我們,觀眾只能從演員的語言、動作、聲音來見到舞台上的人物,是怎樣的人。四鳳剛出場時是笑靨如花,可是隨著劇情發展,她像走入風暴一樣,一路閃電驚雷。陳導演要求我要理解四鳳發現一個一個『秘密』後的痛苦,一層一層的感情變化,一定要清楚表現出來。戲在她觸電而死,周沖為了救她而觸電身亡,周萍開槍自殺,繁漪瘋了……在導演和同台演員的引導下,我扮演的四鳳最後得到大家的肯定,我比中馬票還開心!」

▲1959年,藝聯劇團演出《雷雨》,陳濛扮演四鳳

當時藝聯劇團領導余德寬、周立良積極提攜新人。見陳濛悟性高,用心學戲,就給她很多機會挑大樑,因此她在藝聯主演的大型舞台劇多不勝舉,例如在大型古裝戲《清宮怨》中飾演瑾妃、《甜姐兒》(40年代紅遍上海灘的黃宗英的話劇成名作)中飾演維他小姐。幾部大戲演得好,還有人戲稱她是話劇皇后。俗語說「言而優則導」,陳濛之後也導演了舒湮的五幕劇《精忠報國》、由劉碩夫的三幕六場話劇《螢》等等。「演戲,以及跟著陳振亞、周立良前輩演戲的經驗,讓我知道了導演工作的ABC。」陳濛謙虛地說:「一部戲的成功,需要每個演員和工作人員的共同努力。我只是一個排練的組織者。在排練過程協助演員把握住戲裡需要的氣氛和情調。戲好不好,還靠演員認真去鑽研台詞,研究特定環境里的特定性格。」

電影與電視的新嘗試

60年代,本地國泰機構宣布拍攝在新加坡戰後的第一部華語電影《獅子城》。得知消息後陳濛欣然前去應徵。她不僅成為主角之一,與潘恩和胡姬聯合主演,同時還簽了一份為期3年的國泰演員合約。易水導演的《獅子城》在奧迪安戲院首映,為國家劇場義映籌募基金,全院爆滿。出席者有當年的元首尤索夫伉儷、李光耀總理伉儷,多個部門的部長和政要及國泰機構總裁陸運濤。

後來,隨著陸運濤總裁不幸墜機逝世,國泰也無意再拍本地電影,陳濛頓時恢復「自由身」。馬來亞電影公司邀請她和潘恩、胡姬和秦淮領銜主演,拍攝《小寡婦》。在著名的吉隆坡度假勝地福隆港拍攝,攝影師是來自香港無線電視台前攝影主任溫其輝,可說是馬來亞華語電影史上的創舉。遺憾的是,這部電影完成後,不知何故影片膠捲竟不見了,落得沒有上映。回憶起這段往事,陳濛不禁有些感慨地說道:「我也不曉得問題出在那裡,只覺得很失望很可惜。《小寡婦》拍得有層次,我一直覺得它會受歡迎。可惜無緣跟觀眾見面。」

之後香港邵氏機構來新招考粵語演員。原籍潮州的陳濛並不會說廣東話,因此在試鏡時,被當時面試的考官之一,同時也是對戲的粵語片小生張英才揶揄:「不會廣東話還來面試?」幸好當時導演允許她用華語講對白,結果獲得賞識,力邀她簽五年合約到香港發展,同時錄取的演員如林黛和尤敏都成為大明星。陳濛考慮到父母的反對和離鄉背井的挑戰,便毅然放棄這千載難逢的機會。張英才對陳濛的決定感到難以置信,極力從旁遊說,希望她能改變初衷。她回憶道:「當初若我堅持到香港拍戲,未必就會大紅大紫。反之,我後來在本地電視台演戲,合約一年一年地簽,也簽了20多年。」

陳濛可謂電視台「開山鼻祖」的第一代演員之一。第一部黑白單元電視劇是《黃金萬兩》,第一部連續劇是《顛倒眾生》,共4集。70年代的她,一邊在《南洋商報》工作,一邊參與電視劇的拍攝。「早期的電視劇仍保留了舞台劇的形式,所以演起來不覺得困難。」到了70年代中,弟弟陳仰安的逝世,導致她陷入低落情緒,於是她暫別喜愛的表演藝術生涯,在平靜的生活中療愈憂傷。一直到1980年的某天下午,陳濛在《南洋商報》資料室遇見一位故人,即前電視導播陳玉嫦。陳玉嫦一席話,撥動了她心裡演藝事業的烈焰。於是,陳濛再次投入本地電視台,1982年參演的警匪電視劇《實里達大劫案》,佳評如潮。翌年,她告別了工作將近二十年的《南洋商報》辦公室,毅然走向幕前。

陳濛參演的電視劇不勝枚舉,印象較深的有《親心喚我心》《紅頭巾》《燃燒歲月》《調色板》《轟天龍虎鬥》《我是在乎你》《霧鎖南洋》《豆腐街》和《父母心》等。性格開朗的她,外號叫「開心果」,與向雲、鄭惠玉、李南星等結緣,無話不說。大家雖不常見面,但依然關係親密。

▲陳濛與秦怡(左)於2006年在新加坡合影

2015年,陳濛雖已闊別熒幕逾10年,當時的監製袁樹偉以著名香港演員劉松仁為餌,力邀她客串電視台年度大劇《志在四方》中的兩場戲。陳濛透露她當時與劉松仁的合作特別愉快。一次等戲時,劉松仁還輕責他的助理給他端椅子時,沒給陳濛也拿一張椅子讓她坐。在分享演員心得時,陳濛略帶微笑,神態認真地表示演員要從台詞去感受角色,演戲要出發於內心,不可以馬馬虎虎應付,一定要經過思考。「開拍之前,要先揣摩角色的內心世界。在真正演出時,要忘記自己。」

黃金年華專注於心愛的聲樂

除了演戲之外,陳濛的最大興趣就是唱歌,此情永遠不變。從學生時代開始,她參加過李豪合唱團、佳音合唱團和藝術合唱團等。也曾向海內知名女高音學過正統聲樂。2003年退休後,她在新世紀音樂藝術學院主持演藝訓練班和歌唱班,同年6月成立「陳濛美聲樂團」。退休以來,陳濛專心輔導愛歌唱的人,以「美聲法」教導學生,培育人才。至今聲樂團已成立19年,不僅主辦過多場演唱會,同時也舉辦過多次國內外交流,在慈善、基層和宗鄉團體活動上演唱。2019年她策劃的「桃李爭春·經典重現」於新加坡華樂團音樂廳華樂中心盛大演出。那場罕見的多語言演出,呈獻的節目包括華、英、義大利、粵、閩、潮、客和海南語等歌曲,受到熱烈歡迎。陳濛掩不住內心的喜悅:「目前,正在緊鑼密鼓地籌備一場線上演出。」

▲2017年8月26日,陳濛領銜演唱《桃李春風》音樂晚會

在這個藝術之家,兄弟姐妹都有很高的成就,哥哥陳仰厚(已故)和弟弟陳仰安(已故)早年在英國市政廳音樂及戲劇學院(Guildhall School of Music and Drama)修讀聲樂,曾被認為是本地最好的男中低音歌唱家。在家中排行17的陳仰豐(男中低音)曾在中國中央音樂學院進修,唯有陳仰和(已故)自學成才,是新馬藝術歌曲比賽三連冠、新加坡電視台「斗歌競藝」歌唱比賽藝術歌曲組冠軍、新加坡音樂協會舉辦的歌唱比賽冠軍。妹妹陳婉莉是一名芭蕾舞蹈教育家,早年在新加坡芭蕾舞學院受訓,後來負笈英國,考獲皇家芭蕾舞學院、帝國芭蕾舞學院高級文憑,成為皇家芭蕾舞學院的註冊教師及帝國舞蹈學院會員。當年,陳家成員多次一齊出動,有如兵團,故被稱為「陳家兵團」。2004年4月16日,陳濛及兄弟姐妹在維多利亞音樂廳舉行了一場盛況空前,全場爆滿的《陳家兵團》演唱會,成為藝壇美談。

▲2019年7月9日,陳濛於《桃李爭春·經典重現》音樂晚會上指揮女聲合唱

除了歌影視之外,陳濛也頗有文學修養。她早年執過教鞭,在《南洋商報》擔任校對,也編輯音樂版和畫頁。她在音樂版以筆名「茜蒙」寫過無數有關音樂歌唱的文章,訪問過不少國內外國際知名歌唱家、演奏家、聲樂家、交響樂團、合唱團、音樂會等團體。2004年9月,她出版了《陳濛文集》,收集了她當時的專訪文章。同年,她也為好朋友馬明月的譜曲填詞,如《故鄉的月,故鄉的情》《迴音》《愛的呼喚》《宇宙之光》《攀登理想》《心曲》等。

從學生時代開始,陳濛從沒有離開過舞台。她的藝術生活猶如一組動聽的歌,不同的段落吟唱著快樂的節奏和優美的旋律。

(作者為本地戲劇愛好者)