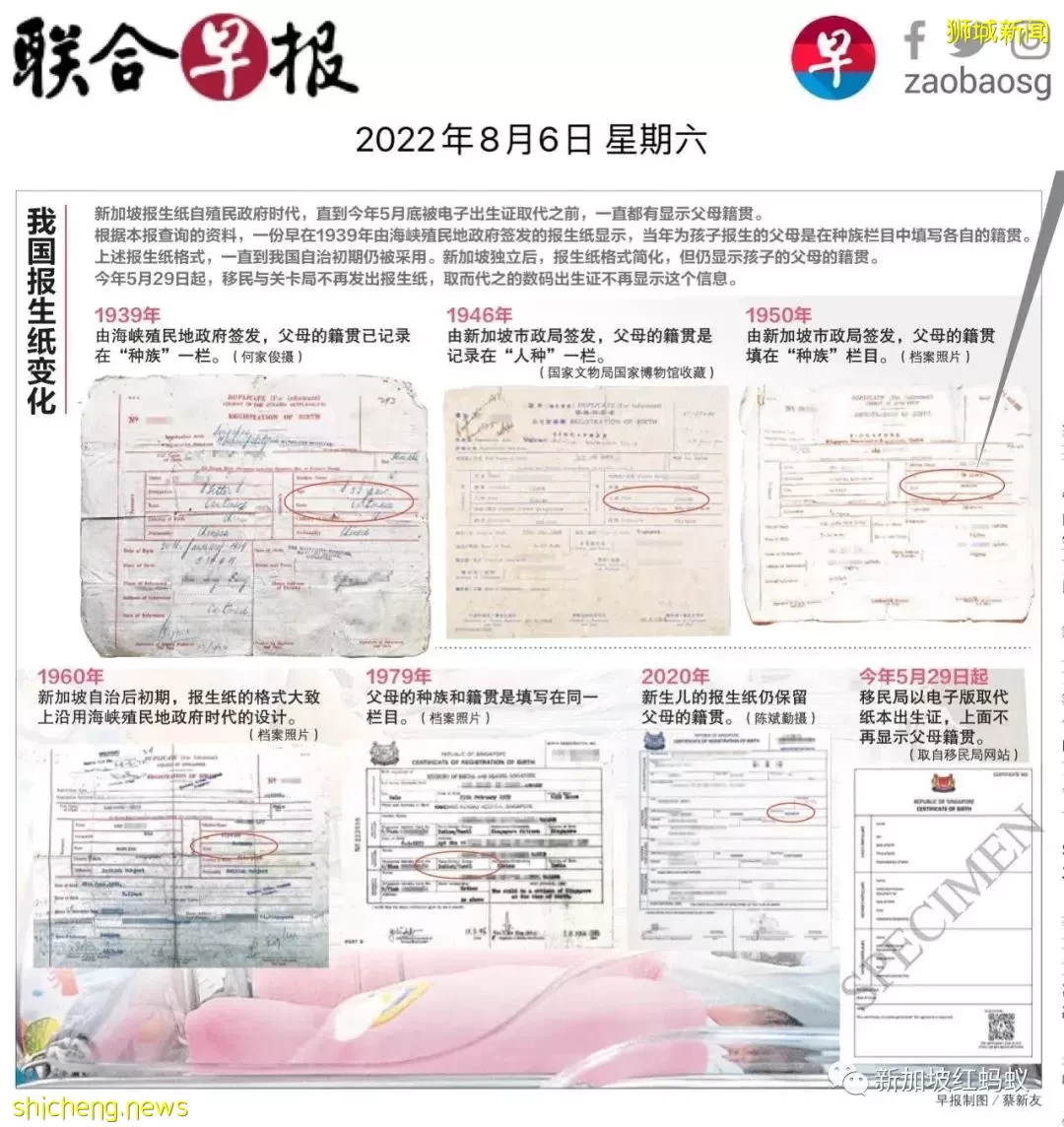

報生紙上向來有顯示父母的籍貫信息。(聯合早報)

作者 祥子

本地註冊生死程序5月29日起數碼化,當局停止發出報生紙,改以電子出生證取代,但新證件的父母資料欄不再顯示籍貫的決定引起廣大的關注。

《聯合早報》在8月6日獨家揭露此事,並同時報道學者和會館領導人的擔心,他們唯恐後代華人子弟從此不再重視本身的籍貫,因此逐漸淡忘自己的根。

(聯合早報)

馬來族少數族群巴威安人(Bawean)協會主席費義扎(Faizal Wahyuni)對電子出生證不再顯示父母籍貫,也表達同樣的惋惜。

公務部門這個行政程序的小小改變,卻像是在平靜的湖面投下一塊小石子。新加坡宗鄉會館聯合總會和中華總商會緊急與當局進行磋商,他們也向領導華社聯絡組的文化社區及青年部長兼內政部第二部長唐振輝,以及社會及家庭發展部兼內政部政務部長孫雪玲反映情況。

民間的驚動想必讓政府感受到此事非同小可,不能等閒視之。

內政部長兼律政部長尚穆根。(海峽時報)

內政部長兼律政部長尚穆根說: 「我們也與《聯合早報》和8頻道等媒體的總編輯對話,以便更好地了解情況。我考慮了會館、商會以及媒體的反饋後,決定把籍貫資料放回電子出生證。」

這個事件經過一個星期的發酵後,移民局終於8月12日來個政策U轉,撤回原來的決定,9月1日以後發出的電子出生證將顯示孩子父母的籍貫。

5月29日至8月31日之間申請到孩子電子出生證的家長,可以在9月1日之後重新下載,不必另外付費。

當局「從善如流」,迅速補救失誤,網上和民間馬上傳來一片叫好聲,人們的憂慮一掃而空。

尚穆根接受接受媒體訪問時表示,當局移除籍貫資料引起人們擔憂。

「這些擔憂是真實的,必須受到正視。」

他說,當局之前應該說明這些資料其實還保存在Singpass里,不在電子出生證上顯示籍貫的理由也應該講清楚。

這個籍貫風波來得突然,去得也快。原本是令人遺憾的事,平息下來後反而讓我們看到這起風波的兩點「積極性」。

新加坡移民與關卡局。(海峽時報)

其一是,新加坡華人社會對籍貫的重視並沒有因時代的發展而淡化,尤其叫人欣慰的是,年輕一代也同樣重視本身的族群身份。

華族的身份可以因血緣和地緣細分,而找出父輩或是祖輩的老家在中國哪一個省哪一縣哪一條村。

其實,現在中國的變化也大,要追根溯源也不是那麼容易,籍貫和姓氏可以提供很可靠的線索。

尚穆根表示理解人們非常珍惜和希望繼續守護籍貫資料的心情,政治領導人跟人民想法一致,顯示政府在對待文化傳統課題的態度並沒有改變。

其二是,所謂「經一事,長一智「,這次的風波也為公務員上了寶貴的一課,提高了他們對文化傳統的敏感性。公務員一次無心的失誤傷害了人們的心,應該是他們始料不及的。公務員今後的培訓,從此增添了一個學習案例。

唐朝詩人賀知章詩云:

「少小離家老大回, 鄉音無改鬢毛衰。

兒童相見不相識, 笑問客從何處來?」

這是人們耳熟能詳的兒童詩。

賀知章在天寶年間辭去官職,告老還鄉,回到故鄉越州永興(今天的浙江蕭山)時,已經是86歲,如此高壽,在古代確實少見。

他離開鄉下老家長達50多年,口音卻改不了,他對出生的地方一輩子也忘不了,這就是「籍貫」的神奇力量。