「

新加坡是個很小的國家

我們必須持續進步

要邁向未來

我們必須知道自己的根源

」

在獅城,請放開肚皮吃吧。

新加坡沒有街邊攤,但有hawker centers(小販中心),相當於國內的美食廣場。去了兩次新加坡,當時總覺得那些地方太平民化。後來才發現,這裡才是坡縣美食的精華。

【推薦紀錄片】

《街頭美食 第一季》

編劇真的很用心,裡面的小販賦予了食物很多情感。

如果可以,請體驗新加坡航空。新航是民航界公認的頂級航空公司,服務很贊。新航空姐的制服Kebaya精緻修身,很好地展現了東南亞女性溫婉的形象。(本寶之前還專門跑去拍了新航的制服照

)

【推薦紀錄片】

《國家地理 走進新加坡航空》

01

亞洲四小龍,確實很繁華

金沙酒店,新加坡的地標建築,以後有錢了上頂樓游泳去~

【推薦紀錄片】

《絕佳飯店:新加坡濱海灣金沙酒店》

酒店很大,運作非常複雜細緻,科技化程度很高。

人多地少,但是綠化面積卻很大。

高樓林立的市中心。

雞尾酒「新加坡司令」起源於萊福士酒店,後悔晚上沒有來這裡小酌一杯。酒店由亞美尼亞富豪所建。之前完全不了解亞美尼亞,直到去年去喬治亞才了解到外高加索三國(喬治亞, 亞塞拜然,亞美尼亞)的歷史。這世界很大,國與國之間很遠。但在歷史長河中,他們卻總能有交集。

聖安德烈教堂,潔白乾凈。在市中心裡,我們找到西方殖民留下的痕跡。

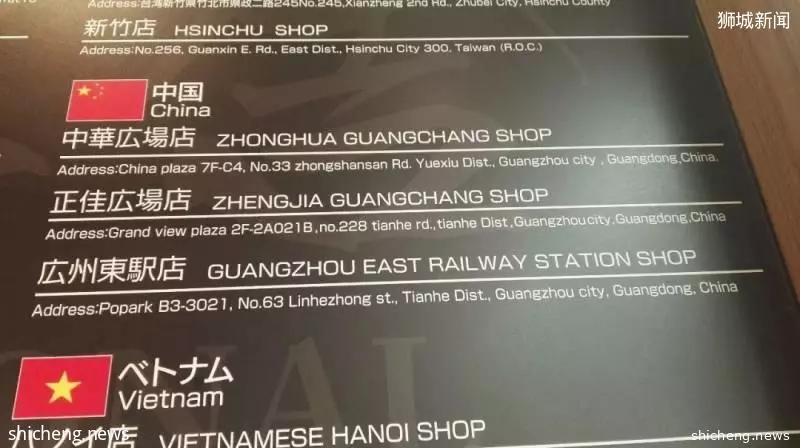

居然意外發現了博多一幸舍。這是當時在廣州讀大學期間最喜歡去的一家日式拉麵店。店裡的牆上寫著全球各大門店的地址,中國的三家分店都在廣州(後面深圳也慢慢開了)。那一刻,感覺真在地球村裡。

克拉碼頭沒有想像中大,但是岸上很多酒吧餐廳。夜色降臨的時候,碼頭上滿是喝酒的外國食客,以及排隊坐遊船的旅行團。臨走前一晚坐在這裡看到街頭舞者模仿麥可傑克遜,遲遲不捨得走。

02

打卡小印度,我想去真實的印度

印度給人的印象就是「髒亂差」。新加坡的小印度區入鄉隨俗,比真實的印度要乾淨很多。當地的印度人種說的英語咖喱味也沒有特別濃,有些人為了招攬中國遊客還能扯兩句普通話。

喜歡這裡各種色彩明亮的建築。

花環是印度市場上不可缺的元素,

竹腳中心二樓有很多賣紗麗的店鋪,

以後去印度的時候買一套拍照用吧,

看到印度唱片,想起了《摔跤吧!爸爸》。

脫了鞋子到印度神廟裡一探究竟,看到了傳說中的手抓飯。對印度教文化始終是一知半解,以後一定好好研究,早日感受真實的印度。

03

馬來文化+阿拉伯特色+年輕潮牌=甘榜格南

甘榜格南是馬來聚集區。除開回教堂,這裡還有各種馬來布料店。但實際上這裡並不只有馬來文化。哈芝巷雖然又窄又小,但兩側都是精緻的原創小店。不經意走到某個拐角處,就看到老外在露天酒吧喝上了。阿拉伯街則是吃貨的天堂。這裡不僅僅是個民族聚集區,還是個文藝街區。

蘇丹回教堂,甘榜格南的地標。

阿拉伯街上有許多中東菜館,土耳其旋轉舞的雕塑就立在餐廳門口。

sfd

色彩明亮的小資建築很適合拍照。

哈芝巷,擺滿了文藝小物。

04

和中國一樣,又和中國不一樣

中文是新加坡官方語言之一,所以國人在這裡交流基本沒多大問題。在牛車水(新加坡的唐人街)也可以看到海底撈串串香廣式早茶之類的國內美食。這裡和國內很相似,但又真的可以感到明顯區別。

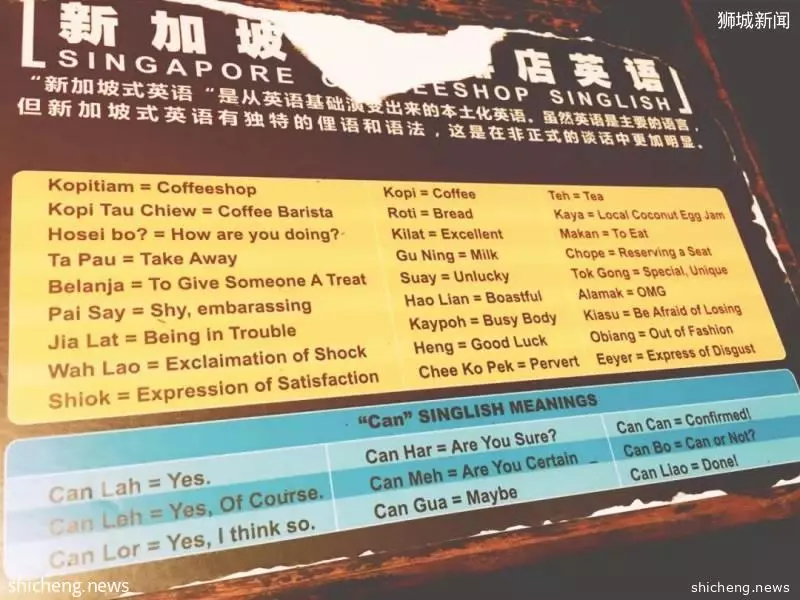

新加坡英語聽得讓人很蒙圈。新加坡式普通話和國內漢語也是有區別的,他們的調調都和我們不一樣。早期下南洋的都是南方人,所以當地普通話往往帶廣東福建口音。語言用法也是不一樣的。計程車司機在路上問我們「會不會冷,要不要調冷氣?」,後來又補充道「噢,你們是說空調的吧?」 。還有一次,司機把「的士」叫「德士」,我們在后座努力的聽他想表達什麼

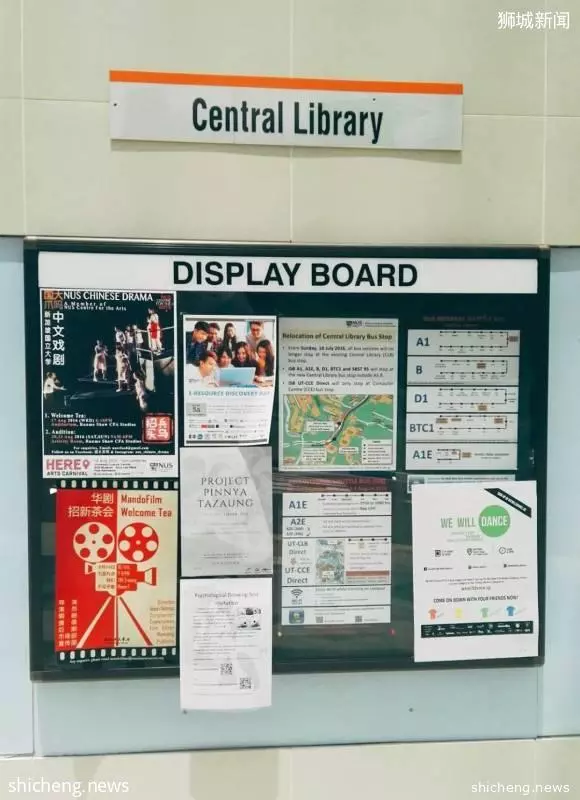

新加坡大學宣傳欄上,滿滿的中國元素。

「當鋪」這種東西,在國內已經找不到了。

佛牙寺龍華院,內部嚴禁拍照。剛好遇到僧人在誦經,香火非常旺盛。佛寺經常出現在小時候追的古裝劇里,但是現在卻很少提及了。