在新加坡,以章芳林命名的地方特別多:芳林公園、章芳林街、芳林碼頭、芳林巴剎、章苑生坊、章芳林坊,乃至芳林區(新加坡一個選區)等。這些地名都是後人為紀念對新加坡公益事業極為熱心,並做出重要貢獻的章芳林而設定的。

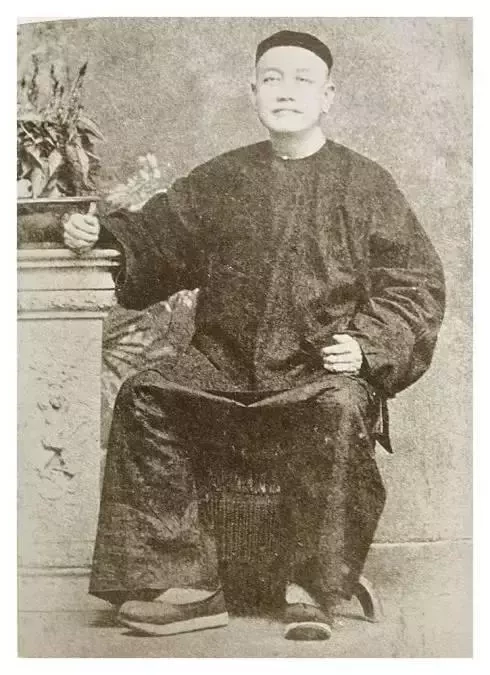

章芳林

章芳林(1825年—1893年),字苑生,漳州府長泰縣金里村溪尾社(今漳州市長泰區武安鎮溪尾村)人,出生於新加坡。最早,章芳林的商業版圖始於父親的土特產商行。父親章三朝早年南渡到新加坡,在源順街開設「長越號」。章芳林長大後繼承父業經營「長越號」,又創辦「苑生號」,不久把兩個商號合併擴展為「章芳林公司」,兼營航運業和地產業。

19世紀50年代,他的商業模式逐漸形成,即從蘇門答臘收購物品,經自有船隊運抵新加坡加工,再通過連鎖商號分銷至柔佛與馬六甲,形成「產地-運輸-銷售」的全鏈條商業模式。

章芳林平生熱心公益事業,積極出資助力新加坡市政建設。1876年, 章芳林捐資3000新元,在新加坡二馬路地方法庭旁的空地圍上鐵柵植樹種草,形成一個街心公園供市民休閒,時稱芳林埔。

1957年,這塊土地由新加坡政府接管,改名芳林公園,至今仍然是新加坡重要的歷史和文化地標。

新加坡芳林公園

1882年,章芳林看到小販在馬路邊擺攤很凌亂,影響交通,就出資在金昇路興建巴剎(市場)並重新修築馬路,使商販能夠有序設立攤位,方便周圍居民購物。他還開闢漁場,建造魚艇,鼓勵漁民發展漁業生產,並且引入「魚行競標」制度,繁榮市場。

1886年,新加坡警察局消防隊裝備未臻完善,章芳林捐資組建苑生消防隊,共37名隊員,鋼盔制服,頗為壯觀,而且紀律嚴明,極有獻身精神,屢次出動撲滅火災,解除市民危難,得到社會各界的敬仰。

章芳林的善心,不僅體現在市政公益事業上,也體現在教育領域。1885年他獨資創辦章苑生義塾,首創「貧富同堂、中英並授」的教學模式,凡貧苦華僑子弟,不論長幼均可免費入學。1891年,又在打石街創辦章任軒義學,命其子章任軒管理,推廣義務教育,年收學生數百名,栽培貧窮子弟,寒門子弟在此獲得改變命運的可能。可惜,該校於1901年停辦,各界深表惋惜。

章芳林身在異邦,卻格外重視桑梓情誼。1849年,章芳林倡議成立長泰同鄉會,帶頭獻地捐款,為旅星(星洲,即今新加坡)的長泰鄉親在福建街上段興建「長泰會館」,並被推舉為首任會長,因而福建街上半段就叫長泰街。在福建街興建的長泰會館,不僅複製祖籍地溪尾社的宗祠格局,更在正廳懸掛72面捐資木牌——每面鐫刻捐贈者三代譜系,將南洋離散族群重新錨定在地緣血緣網絡中。會館二樓特設「過番文物館」,陳列著祖輩的唐山包袱皮與南洋船票,成為早期移民的精神圖騰。

1874年,章芳林因有功于海外華人社會,被封為太平局紳,並被委為保良局委員,參政議政。1892年,章芳林病逝於新加坡寓所,終年67歲。

故事還沒結束。20世紀90年代,章芳林的牌位出現在新加坡,上面雕刻著22位受封家族成員的官銜名錄,背面的廈門帆船紋與正面的維多利亞拱券紋,成為華僑身份的印證。

這件文物被畫家陳克湛成功搶救,如今在新加坡理工大學華裔館展櫃中,左右兩側分別是《海峽華人雜誌》與陳嘉庚的帳本,共同構成南洋華人精神史的三聯畫。

來源:僑號 CHINESEHORN、 「同心福」融媒體工作室

編輯:顏敏、王瀅