是咖啡店,本地人稱為Kopi tiam,不是咖啡館(cafe)。

咖啡店,正如小販中心,其實是一種餐飲類型。不少歷史悠久,還有百年歷史,是早期海南人和福州人經營的一種美食店,它們沒有空調,咖啡和茶售價才約1.5新幣,是體驗當地生活的絕佳場所,每個人都有自己經常光顧的咖啡店,大多在生活的街區里,一般店面里有十幾家美食攤位。

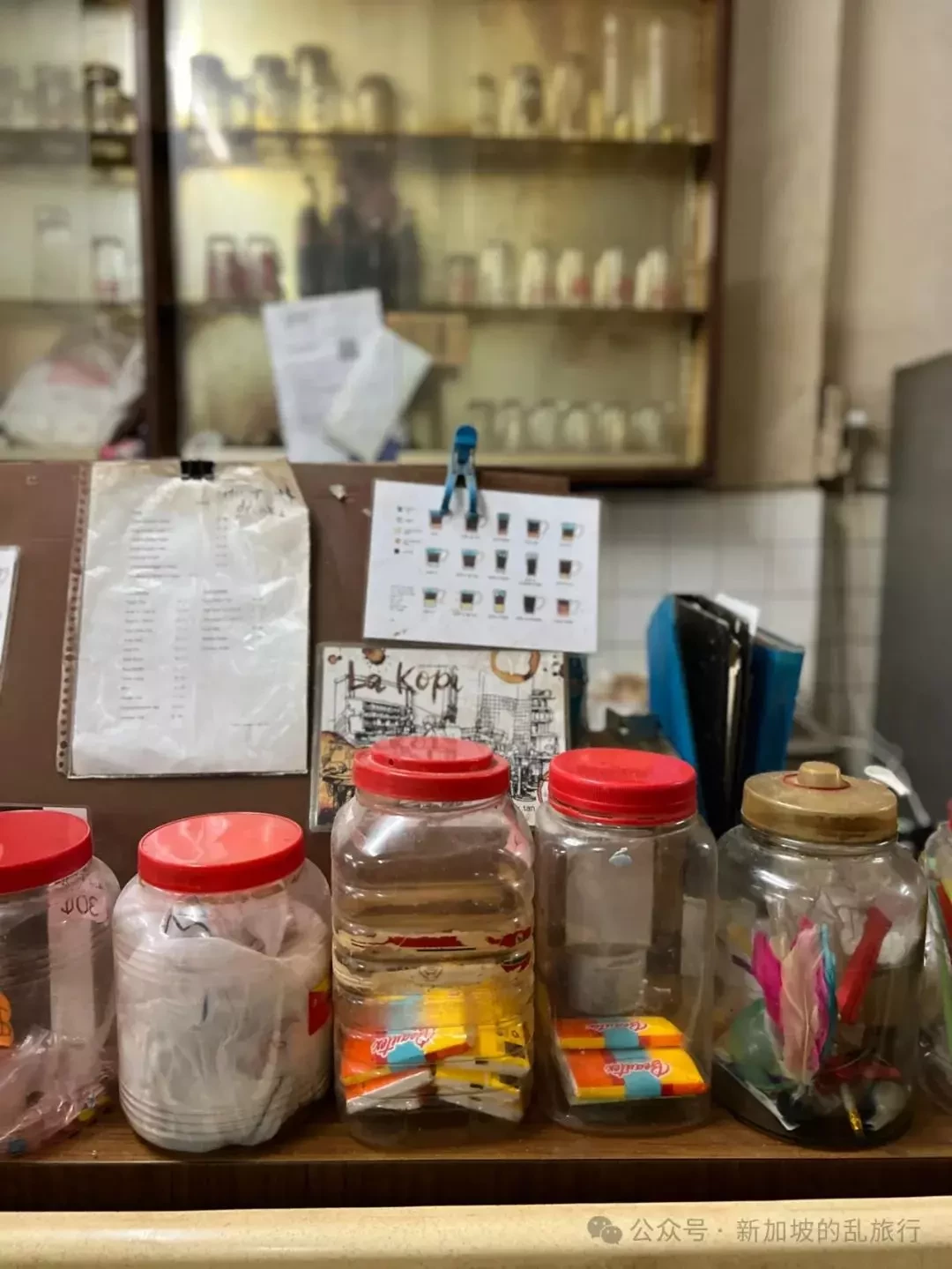

店裡售賣的自然是本地咖啡,這幾年才稱之為南洋咖啡。

本地咖啡店早年主要由海南人經營,因此店名經常帶「瓊」(海 南的簡稱)。海南人比其他籍貫的華人更遲些來到南洋,只能當外 國人幫傭,學會了製作西餐和泡咖啡。英國人因大蕭條等原因離 開南洋,失業的海南人自行創業,開設餐室,提供西式餐飲,甚至 改良了西餐做法。

福州人後來居上,開設了不少咖啡店。根據一福州咖啡店老闆說,過去看盛燒水用的工具就能分辨出其籍貫,海南人喜歡用帶長手柄的白鐵勺子,而福州人則常用巨型的白鐵杯。

我是每天都必須喝一杯本地咖啡才能醒過來的人,在咖啡店翻翻報紙,聽聽身邊鄰居說長話短,一天也就踏實了。住家不遠有家老店協勝隆,樣子多年來未曾改變,老人還穿著藍長褲白背心睡衣泡咖啡,椅子和桌子都是舊的,一些壞了才補上塑料椅。

麵包用炭火烤,烤得不均勻,但這樣味道更有層次,還有手工的質感。我喜歡再叫一份「炊」麵包,蒸過的麵包軟綿綿的,這種中西混搭的做法,是來自蒸包子的靈感嗎?

協勝隆算是一家網紅店,但它不需要虛張聲勢,只要做自己就能吸引客人前來打卡,因為在新加坡依舊基本上找不到這樣多年來裝潢保持不變的店,店裡甚至還有投幣的電話。這是不少新加坡人的童年回憶。

本地咖啡顯得更為粗野,一點也不精緻,但恰恰正是這樣卑微的出身,所以才能變化出各種不同的喝法。有人會搭配油條,或倒入殘留半生熟蛋汁的盤子裡一口喝下,古早絕不浪費的理念也通過味道傳承了下來。

老店還供應牛油咖啡,這讓我想起西藏的酥油茶,曾經是勞苦大眾的「紅牛」。後來一些老人說,過去人抽煙片,喉嚨總是乾燥的,牛油咖啡能緩解不適。在小小杯的咖啡里,毫不掩飾的記錄了我們的歷史。

關於作者,生態和美食導遊:

葉孝忠,前《孤獨星球》指南出版人,並在上海和北京生活12年,他也是新加坡《聯合早報》專欄作者,新加坡作家節中文活動策展人,目前從事教書、出版和寫作等。

他出版的暢銷書《食遇》《12345》分別書寫新加坡人文和美食,曾入圍新加坡文學獎。他也是新加坡國立大學的高級講師。

他的最新作品《野鄰居》,書寫本地生態,並獲得新加坡藝術理事會的贊助,將於2025年4月出版。 我們經常舉辦新加坡和馬來西亞的小眾目的地小旅行,想和我們一起探索新加坡和馬來西亞,可以加微信好友入群。