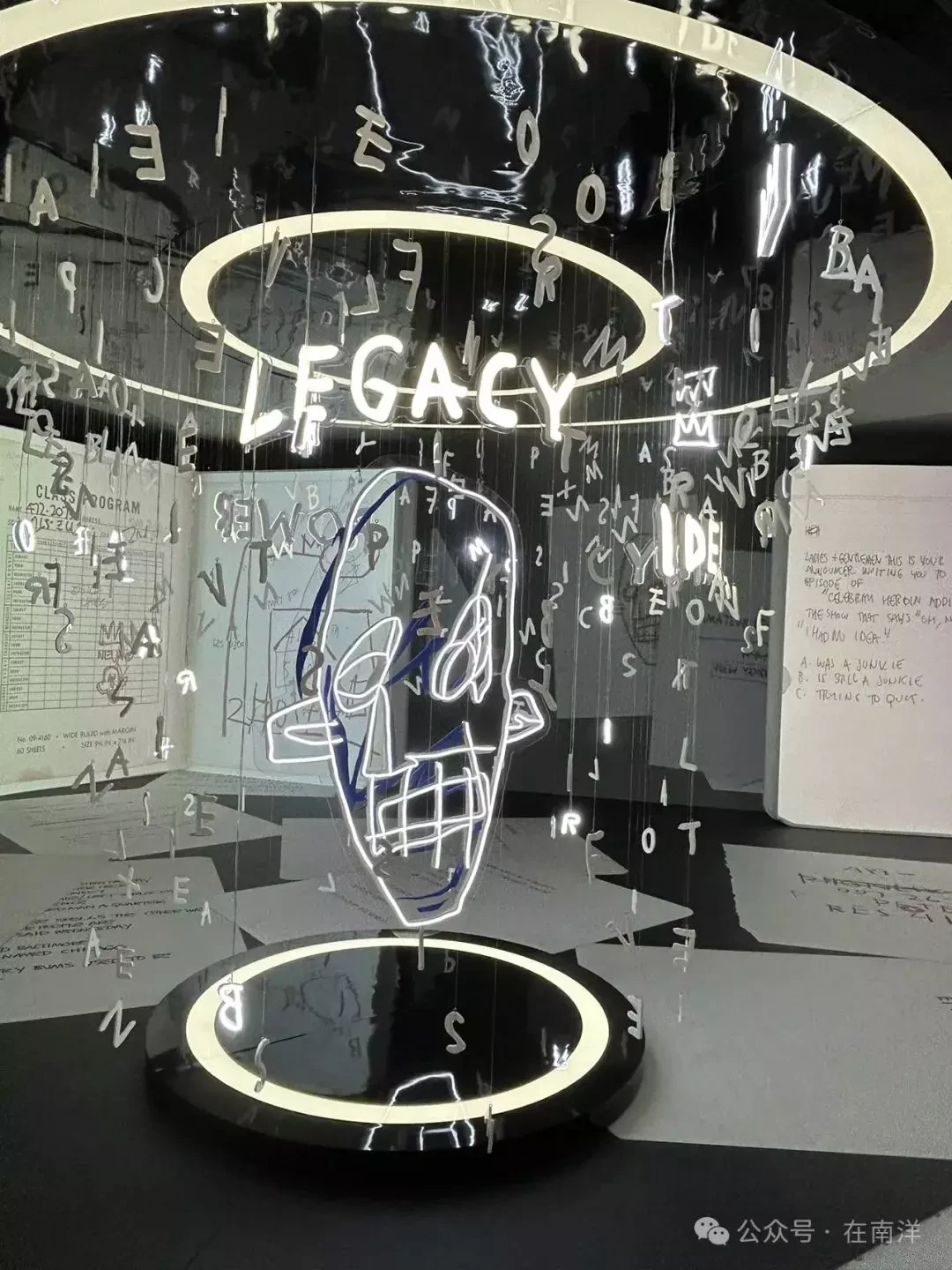

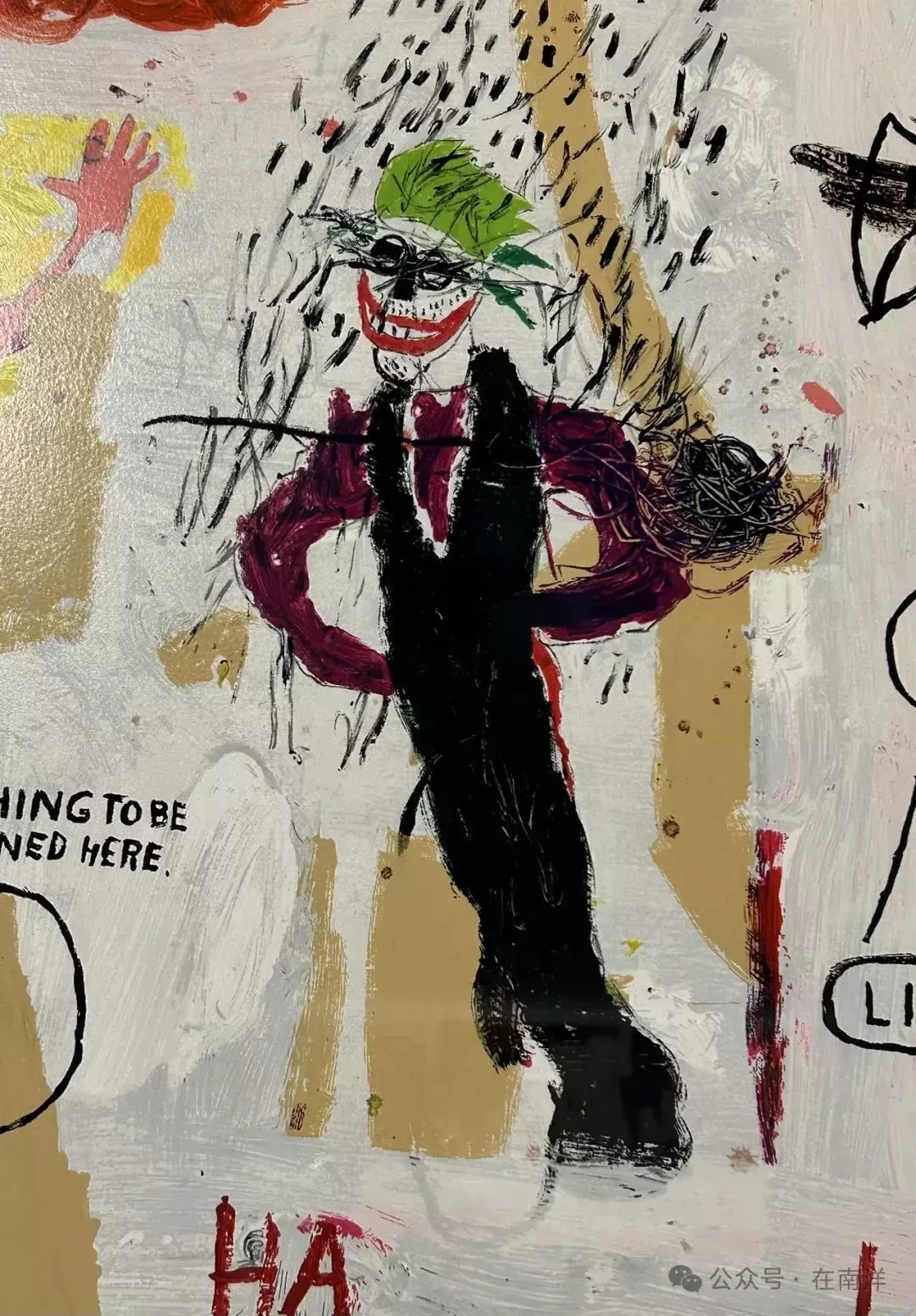

巴斯奎特沉浸式體驗展——「Behind The Canvas系列1:讓・米歇爾・巴斯奎特」正在新加坡濱海灣金沙展出。一定不要錯過。

觀眾可以首次欣賞到《The Notebooks》中的160頁原作手稿,《The Head-The Mind》中 12件罕見的作品以及 25幅獨家授權版畫。

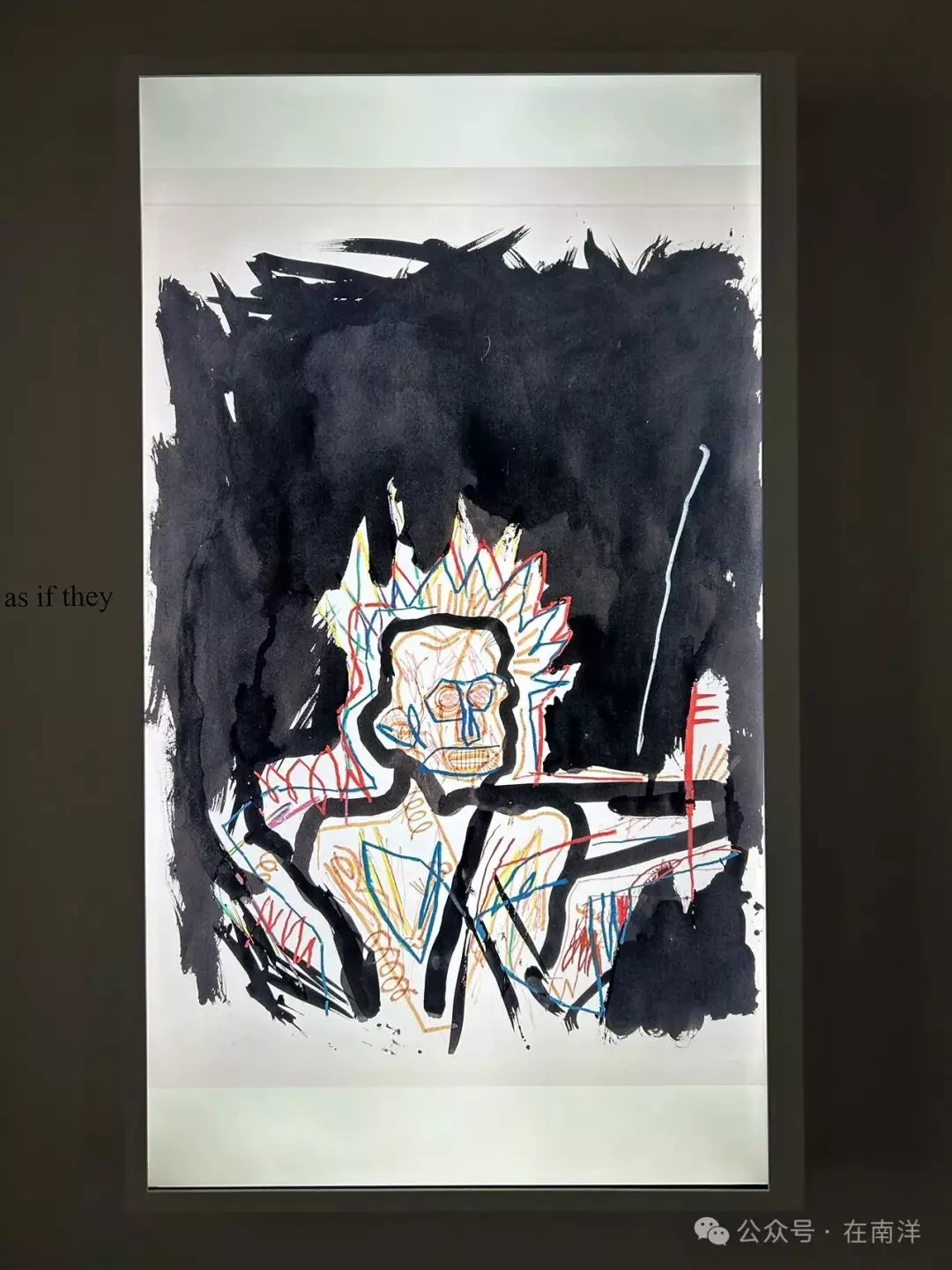

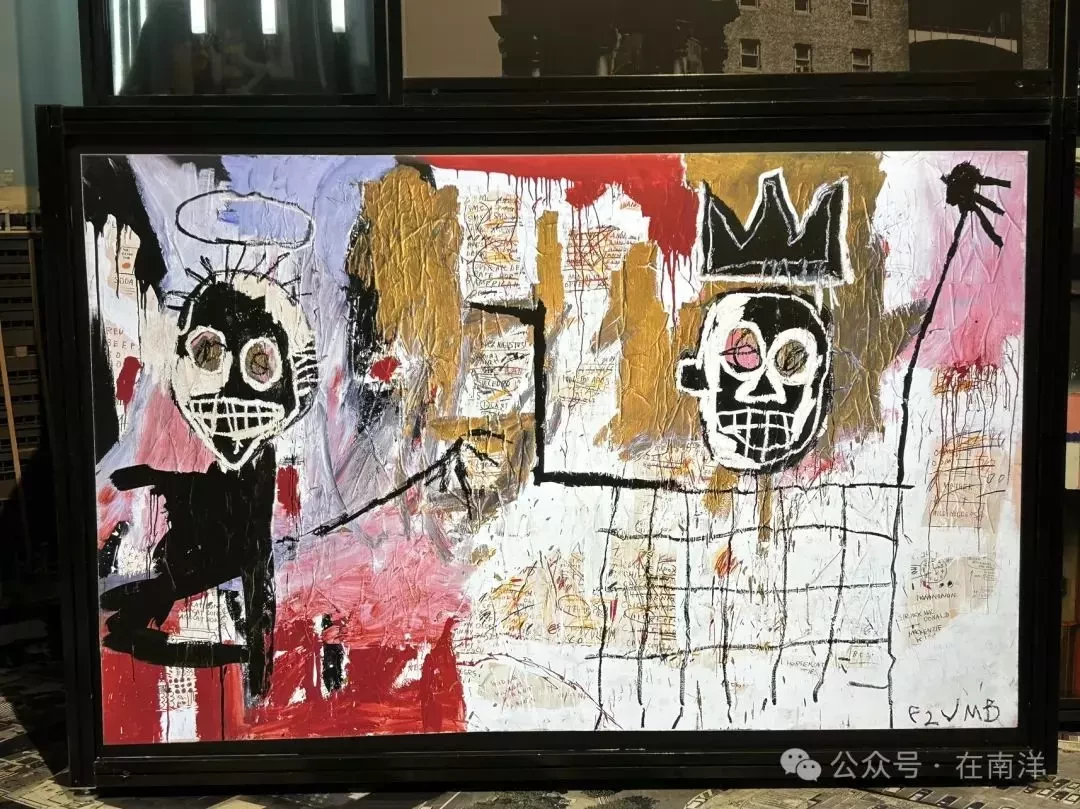

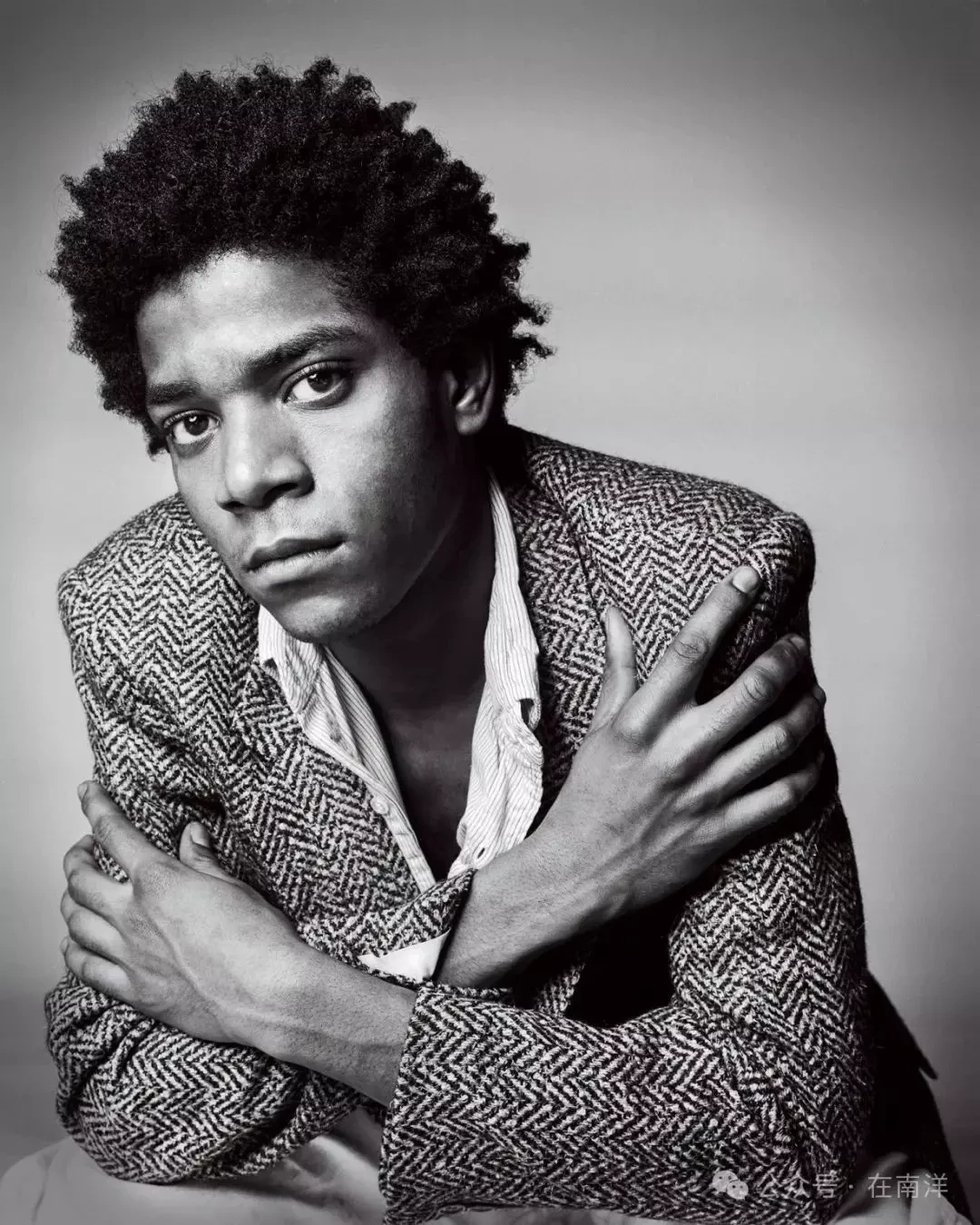

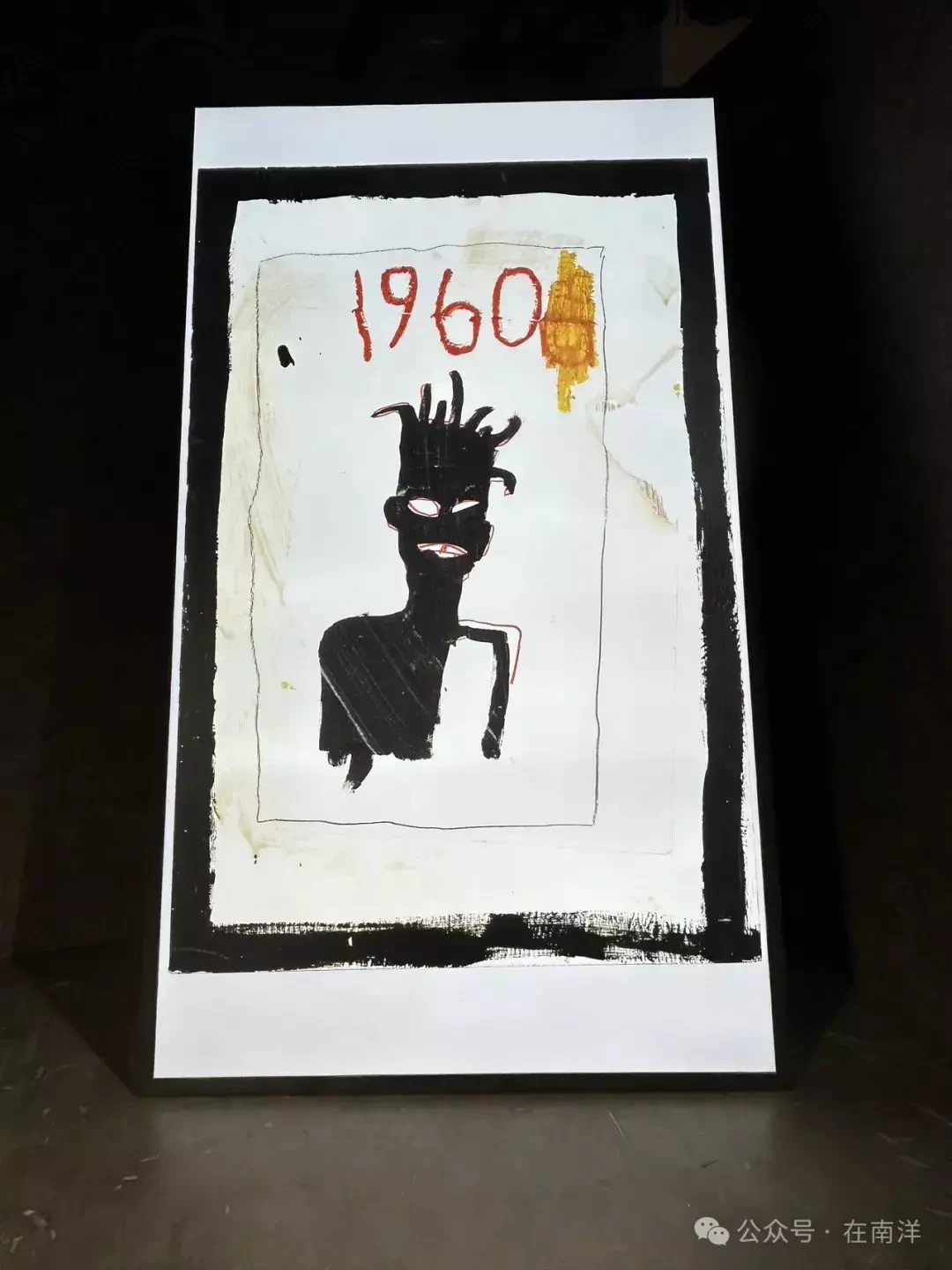

讓·米歇爾·巴斯奎特(Jean-Michel Basquiat,1960-1988),美國塗鴉藝術家。他的塗鴉作品《無題(頭骨)》拍出1.1億美元的天價。還有多幅作品拍出幾千萬美元一張的記錄。他的畫繁複細膩,充滿密碼。

巴斯奎特和歌星麥當娜曾是戀人,兩人戀愛關係維持不久即分手。多年後,麥當娜在一個訪談中回顧道:「世界上沒人能像 Jean-Michel Basquiat 那樣細膩了。」

當年為了生計,巴斯奎特出售各類用拼貼技法製作的明信片和T恤衫。在Soho的一家餐館裡,安迪·沃霍爾買了一張巴斯奎特手繪的明信片。他倆後來成為忘年交。

巴斯奎特和沃霍爾之間的友誼是建立在相互欣賞,相互信任和相互吸引的基礎上。沃霍爾也試圖讓巴斯奎特遠離海洛因。巴斯奎特的故事被拍成了電影,傑弗里·懷特飾演巴斯奎特。猜猜誰演安迪·沃霍爾?告訴你是大衛·鮑伊(David Bowie)!想不到吧。

早年他去朋友家玩,常在朋友家的牆壁、門板、冰箱上塗鴉。朋友的父母把他趕出去。

除了繪畫,巴斯奎特也有音樂天賦,成立過樂隊,他在樂隊中主要負責吹奏單簧管和進行音樂合成。

他還喜歡希區柯克的電影。他愛好文學,隨手寫出的短語猶如詩句,他有一顆敏感的詩心。

他對於人體解剖學也有極大的興趣,這從他的畫可以看出。

他同塗鴉藝術家凱斯·哈林(Keith Haring)也是朋友。凱斯·哈林(1958-1990)比他大兩歲,也早逝。他倆是美國塗鴉藝術的「雙璧」,或者說「雙壁」更恰當——他倆占據了美國塗鴉文化的兩面主牆壁。

哈林和巴斯奎特重新定義了藝術在公共空間和公共討論中的角色。凱斯·哈林和讓·米歇爾·巴斯奎特通過其特立獨行的圖像、激進的思想和複雜的社會意義,改變了20世紀80年代的藝術世界,創造了不可磨滅的時代印記,並持續影響著如今的當代視覺和大眾文化。他們使用標記、符號和文字,以非傳統的方式傳達出具有強烈社會性和政治性的圖像信息。

他倆絕對是劃時代的人物,至於他倆的作品,一定有人不喜歡。這是另一個話題了。人,是複雜的也是不同的;人的審美也一樣複雜不同。

1985年2月,巴斯奎特登上了紐約時代雜誌的封面。

發跡後,巴斯奎特總是穿著最昂貴的名牌衣服,但顏料弄得滿身,斑跡點點,還有許多抽大麻時燒出的破洞。阿瑪尼、山本耀司都是他的工作服。這才叫牛吧!他對時尚有一種天生的「痴迷與反叛」,他的造型和他的藝術合二為一,他就是塗鴉!

他穿最好的也吃最好的,生活奢侈,揮金如土。因為他是黑人,他做的這些無非希望在那個黑人被歧視的時代得到認可和尊重。諷刺的是,他在奢侈品商店消費再多,出門後還是沒有一輛的士為他停下,因為他是黑人。

1987年2月,安迪·沃霍爾去世。對巴斯奎特打擊很大。

1988年6月,巴斯奎特前往夏威夷並在那裡接受戒毒治療。8月12日,巴斯奎特被人發現死在公寓中。他的死很可能是因為吸食海洛因過量引起的。

塗鴉和街舞、饒舌、DJ一樣,成了美國Hip hop文化的代表。

看巴斯奎特畫展就是為了了解美國文化。千萬別拿巴斯奎特和我們的黃賓虹張大千比較,也不用拿他和梵谷馬蒂斯比較,這樣的比較毫無意義。

Alex深入細緻的講解非常精彩,對我了解巴斯奎特大有幫助。衷心感謝。

作者簡介:

何華,上海復旦大學中文系學士,新加坡國立大學中文系碩士。現居新加坡。《聯合早報》專欄作家。出版散文集《老春水》、《一瓢飲》、《南洋滋味》、《在南洋》、《〈台北人〉總也不老》、《何華的一天》、《南洋藝事》等。

此前,新加坡眼邀請了何華老師參觀此次展覽。對藝術展有興趣的小夥伴,可以點擊這裡 直達購票網站。

展會日期:即日 至 3月6日

展會時間:10am-8pm

展會地址:新加坡濱海灣金沙會展中心D廳

Alex丨編輯

Alex丨編審

fabberHH丨來源

何華丨作者