不論在東方還是西方,結婚都是人生大事。

在華人社會,男方必須準備聘禮,女方則要準備嫁妝。

不過,中國江蘇和浙江一帶近年來卻悄悄興起一種新型婚姻模式:

兩頭婚。

它既不屬於傳統的男娶女嫁,也不是男方入贅,而是兩家對等。

說直白一點就是:

「我家不是嫁女兒,你家不是娶媳婦,所以不需要聘禮或嫁妝。」

什麼嫁妝聘禮的,統統可以省下。(網際網路)

夫妻婚後可以選擇繼續住在各自家裡,或輪流到對方家裡住。女方不必搬出娘家,可以「光明正大」繼續陪在父母身邊,也能避免婆媳糾紛。

不過,供車供房等日常生活開銷,還是由夫妻共同承擔。

即使沒車沒房,也可以「裸婚」,大大減輕了夫妻雙方的經濟負擔,因此廣受中國年輕人追捧。

「兩頭婚」夫妻通常會生兩個孩子。第一胎跟爸爸姓,主要由男方撫養;第二胎跟媽媽姓,由女方撫養。

孩子對爸媽的父母也統一稱為「爺爺奶奶」,沒有「外公外婆」的概念。

左邊那家叫爺爺奶奶,右邊那家也叫爺爺奶奶。(新浪網)以前有「兩頭親」 現在有「兩頭婚」

有學者指出,「兩頭婚」的概念並不新,早在明朝和清朝已有記載,當時稱為「兩頭親」。

據說是明清時期,上門女婿不好找,於是出現了「打折的入贅」,也就是以經濟條件換取繼承香火的孫子。

時間快轉到現代,選擇「兩頭婚」的大部分是出生於1980年代後的獨生子女,他們在成家後自發形成這種訴求妥協的婚姻模式。

來自浙江省嘉興市的曉曉(化名)接受新華社訪問時說,她與丈夫都是獨生子女,談戀愛時就已經默認要跟對方「兩頭婚」。

「重要的是父輩要夠開明,雙方家庭達成共識。只要事先商量好,雙方父母不要過度干預兒女的生活和孫子的教育,該遵守的契約都遵守,『兩頭婚』也可以很融洽。」

有趣的是,不論是以前或現在,「兩頭婚」似乎都在經濟較發達的江蘇和浙江一帶盛行。

有網友猜測,那是因為江浙女性的家庭地位較高,經濟條件也較好,因此有底氣對原本由男方主導的婚姻模式提出不一樣的意見。

當結婚不再是男娶女嫁,離婚是不是就沒那麼麻煩?(網際網路)

「兩頭婚」表面上實現了性別平等,兼顧到雙方家庭的利益訴求,但這樣的「平等」需要女性用兩次生育換來,實際上還是擺脫不了繼承香火的傳統觀念。

「兩頭婚」是「一胎化」的後遺症?

中國在2015年宣布廢止實行了30多年的「一胎化」政策,開始鼓勵人們生二胎,以挽救持續下跌的生育率。

只不過,男多女少的嚴重失衡不是一朝一夕可以扭轉的。加上經濟不景氣,無法承擔生育後帶來的龐大開銷,令許多適婚男女卻步。

有網友認為,生兩個孩子是「兩頭婚」的硬性標準,因為男女雙方都需要延續子嗣,但這對女性來說反而成為一種「生育綁架」。

男方及他的父親需要一個繼承人,女方的父親也需要一個繼承人。於是,在兩個父權小家庭的結合下,女方別無選擇,只能生兩個孩子。

除了女方,其餘三人都皆大歡喜,畢竟屬於自己姓氏的香火都得到延續,徒留女方獨自承擔生育的風險。

從這方面來看,「兩頭婚」與男女平等似乎相去甚遠。

不過,上海復旦大學社會發展與公共政策學院博士趙春蘭不認同「女性淪為生育工具」的看法。

「兩頭婚是一種積極的嘗試,對改善代際關係發揮了重要作用。獨生子女既能照顧年邁父母,又能享受生活,是多數選擇兩頭婚家庭的實際情況。」

作為傳統與現代碰撞出來的產物,「兩頭婚」也在民間引起不少爭議。

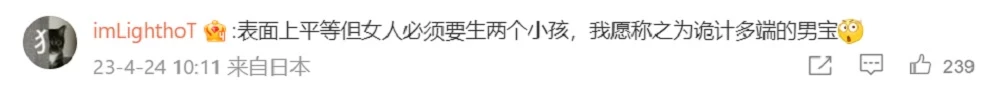

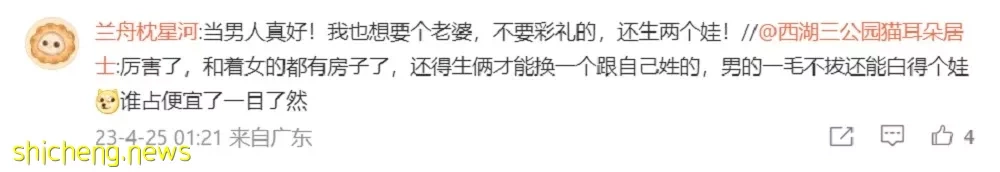

從微博上的留言看來,中國網民普遍認為這樣的婚姻關係無法持久,甚至覺得男方占了女方的便宜:

(微博截圖)

也有反對者批評,「兩頭婚」根本不像夫妻,更像一對男女合夥開公司,如果其中一方「違約」怎麼辦?

浙江嘉興婦聯會主席坦言,很多「兩頭婚」家庭就是糾結於孩子的姓氏問題。

「明明講好第一胎跟父姓,第二胎跟母姓,但有的會臨時反悔,不希望兒子跟母姓,兩家最後鬧得不歡而散。」

我的是我的 你的是你的

另一個可能引起家庭矛盾的導火線,就是財產分配的問題。

在一段傳統婚姻里,夫妻雙方一般會把私人財產合併,共同撫養後代。

不過,「兩頭婚」卻是把財產留在自家人手裡,兩個原生家庭對各自財產劃清界限。

如果兩家的經濟能力大相逕庭,那麼兩個第三代的孩子繼承的財產要如何平均分配?

爺爺奶奶會不會偏愛跟自己姓的孩子,甚至只讓同姓氏的孩子繼承遺產,不讓財產落入「外姓人」手裡?

一旦出現厚此薄彼的情況,形成惡性循環,「兩頭婚」就很容易變成「兩頭昏」。

選擇「兩頭婚」,婚後的問題就不再是兩個人的事,而是兩家人的事。(網際網路)

紅螞蟻倒希望「兩頭婚」不會成為未來的主流婚姻模式。這樣的安排滿足了成人,卻委屈了孩子。

明明是同父同母的親兄弟姐妹,卻有不同的姓氏。長期分開生活,接受不一樣的教育,養成不同的性格和習慣,感覺更像表兄弟姐妹。

蟻粉不覺得奇怪嗎?