按理說,隨著國家和社會的進步發展,物資越變越豐富,我們應該更享受生活,感到越來越幸福才對。

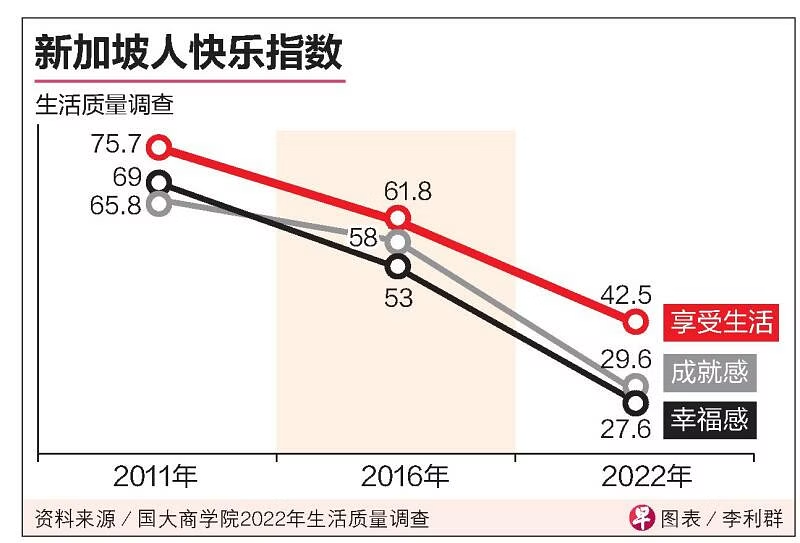

然而,新加坡國立大學商學院星期四(1月11日)公布的2022年生活質量調查結果卻顯示,比起2011年和2016年,2022年受訪的新加坡人在幸福感、享受生活和成就感三方面的指數都下跌了。

下跌最顯著的是受訪者的快樂指數。幸福感從2016年的53,劇跌至2022年的27.6。

同一時期的成就感,也從原有的58下滑至29.6。兩個指數幾乎下跌了50%。

忙忙碌碌的新加坡人。(商業時報)

國大商學院1996年首次展開生活質量調查。這項每五年進行一次的全國調查,上兩次分別在2011年及2016年進行。

原定於2021年展開的第六輪調查,因疫情延後至2022年。

共有1905名21歲及以上的新加坡公民,在2022年6月至7月之間參與線上調查。

受訪者被要求評估他們在人際關係和健康等方面的生活質量,以及他們覺得自己享受生活的頻率等。

領導這項調查的國大商學院副教授淡馬亞淑娟及商學院榮譽院士陳素娟,將調查結果集結成《獅城幸福生活面面觀——經濟繁榮以外》一書。另一名作者是商學院市場營銷系博士生袁煒倫。

國人仍非常滿意他們的家庭關係

市中心的上班族。(海峽時報)

與2016年的調查相比,2022年的調查發現,新加坡人的自我幸福感在全部15個生活領域(房屋、友誼、婚姻或戀愛關係、與父母的關係、與子女的關係、與兄弟姐妹的關係、與鄰居的關係、生活水平、家庭收入、健康、受教育程度、工作、學習、休閒活動或娛樂以及精神生活)都下跌了。

從2011年到2016年,國人對生活的整體滿意度已減退,但降幅不大。

(聯合早報)

儘管調查結果不盡人意,值得一提的是,人們最滿意的領域是他們的家庭關係,而最不滿意的是家庭收入。這與過去的三次調查的結果一致。

根據調查結果,可把受訪的新加坡人分為四類,下面依次按對生活最滿意到最不滿意來排列。

30%:對生活採取平衡態度,認為家庭價值觀、可持續發展、傳統價值觀和物質主義同等重要的人,他們對生活是最滿意的。

20%:親社會的,關注家庭、他人和環境,而避免物質主義。

33%:注重家庭價值觀和傳統,如宗教和傳統價值觀,但不太關注可持續性。

17%:強調物質主義,對可持續性和傳統主義的重視程度最低,他們也是對生活最不滿意的一群。

紅螞蟻也整理出一些值得關注的發現:

過去十年來,新加坡人的幸福感有所下降,但那些注重家庭和傳統、關心社會和環境、有一定金錢和社會地位、不過分強調任何一個領域的人,總體上對生活更滿意;

那些優先考慮物質財富和生活中美好事物的人是最不快樂的,儘管他們的經濟狀況更好;

某些具有特定價值觀的群體,例如重視家庭與社會參與的新加坡人,在各方面的表現,也優於其他群體。

與早前的調查一樣,男性、已婚、年齡較大、受過高等教育,在各項指標中如幸福感、成就感、享受生活等,往往高於其他群體。

家庭月收入和快樂程度成正比;家庭月入越高,在幸福感、是否享受生活、擁有成就感、掌控力等生活質量方面的分數,也會隨之提升。

新加坡人對民主權利的滿意度也有所下降

2020年新加坡大選的其中一個投票站。(海峽時報)

從2011年到2022年,新加坡人對民主權利的滿意度也有所下降,這對國人的幸福感也產生了負面影響。

調查也詢問國人對民主權利的看法,對投票、參加任何類型組織、組織集會、了解政府的工作和職能、言論自由及批評政府這六個權利方面,滿意程度也低於2011年及2016年。

其中,「批評政府」的權利方面得分最低,滿分為4僅取得2.58分。得分最高的則是「投票權」,得分為3.23。

淡馬亞淑娟指出,她觀察到年輕人在網上的參與度較高,這是一個好的跡象。她認為應有更多平台,讓所有新加坡人積極履行他們的民主權利,藉此提高滿意程度。

還是幸福的,只是不比從前幸福?

中秋節,新加坡小朋友將美好祝福以及自己的願景畫在燈籠上。(海峽時報)

在調查結果的媒體發布會上,研究人員表示,儘管前景黯淡,但仍有一線希望:新加坡人總體上對自己的生活感到滿意,並認為自己擁有生活中重要的東西。

在聯合國的《2023年世界幸福報告》中,新加坡以6.587的評分,在137個國家與地區排名第25,為亞洲最佳。

淡馬亞淑娟告訴媒體說,新加坡具備人們樂於居住的所有條件,比如安全的社會、穩定的經濟和牢固的家庭關係。

紅螞蟻覺得研究人員想說的是:我們已經比許多其他地方的人幸福,比上不足比下有餘。

想要更幸福,我們應該做義工?

食客在小販中心用餐。(聯合早報)

研究結果也發現,那些幫助他人和對他人有同理心的人,通常會在生活中找到更多的樂趣,並有更大的成就感和使命感。

研究人員說,這表明新加坡人可以參與一些回饋社會的活動,比如志願服務,來提高他們的幸福感。

淡馬亞淑娟也指出,雖然調查結果或許讓人感到失望,但考慮到這份調查是在冠病疫情期間、在地緣政治緊張和經濟不確定的情況下進行的,因而研究團隊對相關數據不感到意外。

陳素娟也補充說:

「比如說有烏克蘭和蘇聯的戰爭、其他天災人禍等,還有通貨膨脹、疫情的發生,一些人對前途比較悲觀,在精神上,在情感方面,或者是實際上在經濟方面都面臨很大的挑戰。」

淡馬亞淑娟也指出,人們對家庭關係的滿意度、和親社會行為帶來的幸福感等,強調了強大的社會和家庭結構,對建設一個有凝聚力、有愛心和具有包容力的國家的重要性。

這也符合政府自2004年就一直強調的,新加坡必須建立一個更具包容的社會。