只要一提起新加坡華人文化的起源,馬上就會出現一道鮮明的分水嶺。

有一大群人了如指掌,但年紀不算輕;大部分的本地年輕人則只要聽到「華人文化」和「歷史」這些字眼,內心和臉上不是寫滿拒絕就是問號。

新加坡年輕人最熟悉的華人文化,就是各個籍貫的美食。(聯合晚報)

還記得19年國慶群眾大會李顯龍總理用中文演講時,曾說過:

「新加坡華人是經過了200多年才逐漸形成自己的身份認同。我們的先輩為自己的祖國所做出的奉獻與犧牲,是一種高貴的情操,也是值得我們珍惜的精神遺產。」

當時他還說,新加坡的華族先輩有的來自中國廣東、潮汕和福建,有的則來自鄰近地區如檳城、馬六甲和廖內群島。

「他們來到南洋時,只把自己當成這裡的過客,總有一天要落葉歸根,他們還是中國人,也熱愛著自己的家鄉和祖國。」

本地畫家陳初電繪製的新加坡華人圖。(網際網路)

到了上世紀50年代,時任中國總理周恩來宣布中國不再承認雙重國籍後,新加坡的先輩們面對一個人生重大抉擇,繼續留在新加坡,還是回去祖國?

「最後,他們大多數選擇留在新加坡,並且和其他種族一起建立一個多元種族的社會和獨立的國家。」

在很多本關於新加坡的旅遊指南里,一提到新加坡華人,多多少少都會提及以下五大籍貫:

潮州、福建、廣東、客家、海南

(新加坡華族文化中心面簿)

上個月,新加坡華族文化中心在推出題為「新加坡華人·探索本土華族文化」的展覽時,在面簿上載了關於新加坡華人的一些冷知識。

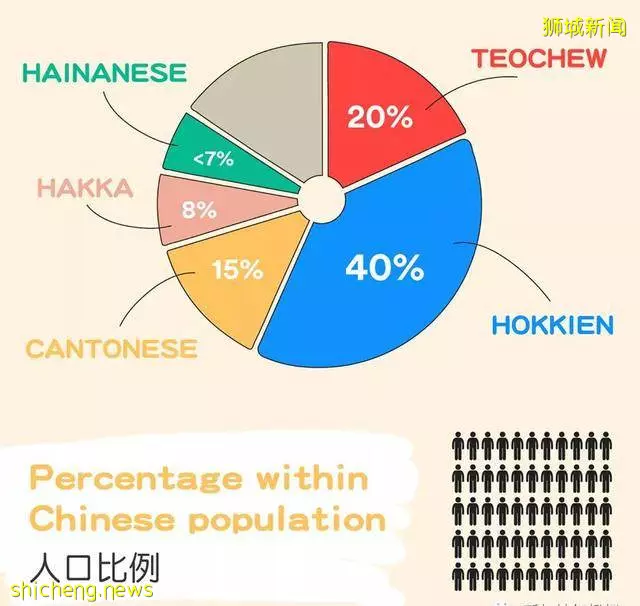

首先是關於這五大籍貫在本地的分布。

新加坡公民當中,目前有約75%為華族。若以籍貫來劃分,40%是福建人、20%為潮州人、15%是廣東人、8%是客家人、7%以下是海南人,剩餘的約10%則屬於其他籍貫的華人。

(新加坡華族文化中心面簿)

五大籍貫祖籍地

這五大籍貫華人的祖籍地主要來自中國的三個省份:福建省、廣東省和海南省。

廣東人和潮州人主要來自廣東省;客家人則來自廣東省和福建省這兩個省份。海南人顧名思義,來自海南省,福建人則來自福建省。

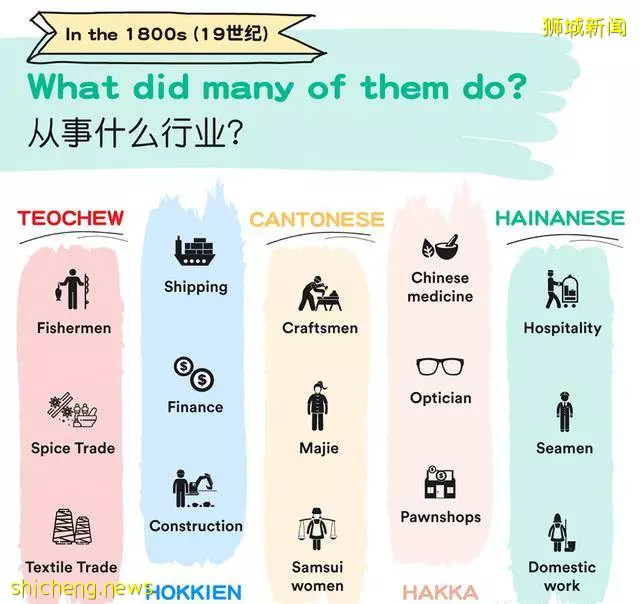

當初的華人先輩們遠渡南洋,主要是為了拼搏掙錢,盼能給遠在故鄉的家人過上好日子。他們在排除萬難抵達新加坡後,開始落戶於不同的地區,也從事不同的行業。

有意思的是,當時同一個籍貫的人們就似一家人,會群居在固定的地盤上,各籍貫的宗鄉會館應運而生。就連從事的工作也像是刻上了各自籍貫的名稱一般,每個籍貫最為出色的那些行業,也默默成了他們的「代名詞」。

根據新加坡華族文化中心的資料,19世紀初,位於牛車水一帶的廈門街、直落亞逸街和新加坡河等區域曾是福建人經常出沒的地方,他們也多居住在那。

三巴旺、湯申路上段和榜鵝則是潮州人的「地盤」。

白沙路、武吉知馬、從樟宜延伸至義順一帶則是海南人選擇落腳的地方。

橋北路、橋南路和大成巷是客家人的群居地。

廣東人的落腳處則是在牛車水一帶的水車路、登婆街和寶塔街。

謀生之道

福建人

19世紀的新加坡貿易行眾多,主要是通過水路進行貨運和買賣。

福建人這個新加坡華人圈中最大的群體,很多人來獅城之前,在祖籍地福建省所從事的,就是海上貿易等方面的工作。

新加坡河

他們來到獅城討生活後,落戶於新加坡河一帶。這群「自家人」一聚集,再次燃燒起貿易之魂。當時水上貿易這個行業,可說是隨便丟一顆小石子,就能打中一名福建人。

除了從事貿易行之外,福建人也有不少人選擇投身於建築行業,幫著築起今日的新加坡。

還有不少福建人從事金融行業,新加坡早期開銀行和金融服務的多是福建人。

廣東人

提起新加坡的廣東人,很多人會想到紅頭巾

活躍於新加坡建築工地的的紅頭巾都是來自廣東的女性。她們身穿海藍色衣裳,頭上戴著最具識別性的紅色頭巾,在勞動時保護她們的頭。他們最主要的活動範圍是新加坡河畔和吉寶港口(Keppel Harbour)附近的碼頭。

新加坡紅頭巾。(新加坡國家檔案館)

另一個較多廣東女性從事的行業就是「媽姐」。「媽姐」是當時給予這些穿著白衣黑褲的廣東幫傭的稱呼。這些「媽姐」都是為了謀生,離鄉背井千里迢迢來到新加坡,而且一輩子梳起不嫁人,膝下無兒無女。

在20世紀初期至中期,廣東人所從事的工作開始變得較多元化,很多人當醫生和老師。也有很多廣東人選擇從事手工行業,像是製作金銀首飾的匠人和裁縫等等。

潮州人

潮州人曾一度是新加坡最大的華人群體,但後來逐漸被福建人取代。

早期在新加坡的潮州人多數經商,那時候在牛車水的商店幾乎都是潮州商人經營的。他們那會兒壟斷的買賣包括布匹和香料。

上世紀70年代的沙球勞路是「布莊特區」。(檔案照)

由於主要的布商行業都掌握在潮州人手裡,以致於後來好長一段時間裡,人們一直把「新加坡布行商務局」誤稱為「新加坡潮州布行商務局」 。

第一次世界大戰時,歐洲商品來源吃緊,市場缺貨,歐洲布匹奇貨可居,一些布業行商乘機囤貨居奇,因而致富,成就一批有錢的潮州人。

部分潮州人也從事捕魚業,經營著俗稱「海嶼郊」的海味行。新加坡海味業經營者以潮州人居多,據說是與潮州人的傳統飲食習慣有關。

50年代的德光島上,客家人占了華人人口的七成,其餘的都是潮州人,主要靠海為生,不是經營渡船,便是出海捕魚,此外便是做生意,經營雜貨店,收集客家人的農作物,拿到新加坡本島去賣。由此可看出潮州人天生就具有的「生意之魂」。

客家人

客家女性和廣東的紅頭巾相似,也有從事勞動的女工,只不過他們佩戴的是黑色頭巾。

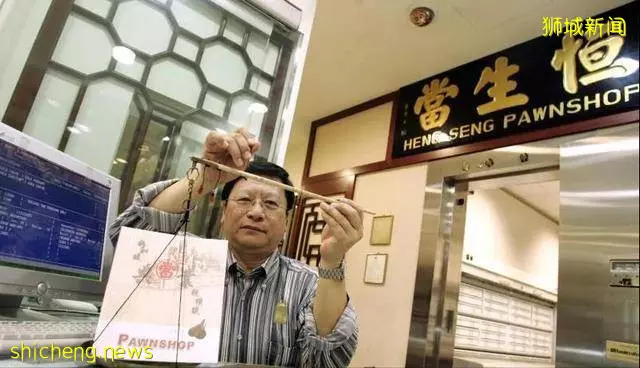

早期,大部分落戶於四成的客家人都以經營傳統藥材鋪為生。除了販賣中藥材,他們也在眼鏡行業和典當業上撈得風生水起。

1887年,英殖民地政府頒布開設當店必須申請執照且繳付碼金200元,當時客家大埔人何雲萼就一口氣向政府申請8家當店執照,一共繳付1600元碼金,在當時是一筆巨款。自那起,新加坡的典當行業就成了客家大埔人的天地。

恒生當店老闆何謙訓2008年曾撰寫《新加坡典當業縱橫談》,由新加坡茶陽(大埔)會館的客家文化研究室以及新加坡當商公會出版。

目前新加坡當商公會旗下的200多個會員當中,仍以客家人占多數。

海南人

海南人是這五大籍貫之中,最晚踏足於新加坡土地的華人群體。

正因如此,許多在當時相對較容易賺錢的行業都被其他籍貫的人捷足先登了。

「姍姍來遲」的海南人並沒有涉足其他籍貫的行業與他們分一杯羹,反而專心搞起餐飲業和傳統咖啡店,並創造出遠近馳名的獅城招牌菜——海南雞飯(據說在海南省吃不到)。

(聯合早報)

許多海南人的廚藝相當了得,對烹煮中西菜肴都非常熟悉,這主要是因為他們早期曾在歐洲的船隻上當過廚師的緣故。

來到新加坡後,很多海南人開始「打洋工」,即到「白人」(洋人)家庭當廚師和傭人。當時海南人為洋人打工的家庭多來自英國。他們照顧英國人的起居飲食,也因此學會了做西餐、西式糕點。

許多海南人後來也開了傳統麵包店、西餅店等等。本地的「西菓店」大多數都是海南人經營的。也有不少海南人經營酒店和餐館。

新加坡最家喻戶曉的咖啡店品牌「亞坤」的創辦人黎亞坤就是正宗海南人。他15歲從海南島來到新加坡後,在一家咖啡店當了小夥計,很快就掌握了煮咖啡與做早餐的竅門,自己白手起家當老闆。

海南人當中也有不少人有冒險精神,選擇當海員依海為生。

(新加坡華族文化中心面簿)

「新加坡華人」這個身份,一直都是一種有些說不清道不明、帶點兒敏感和矛盾的存在。

對那些從未「移植」到其他地方的華人來說,新加坡華人身上具備的華族文化特點確實少了點,但對於海外華人以及本地的非華人而言,我們的華族文化特點還是相當豐富,而且融匯貫通了東西方文化。