新加坡的「話語權」,從何而來?

新加坡雖然是一個小國,卻在當今世界中有著不容忽視的影響力,在國際事務中有著一定的話語權。

新加坡之所以能夠成為「亞洲四小龍」,在經濟發展上取得較大的成功,這與新加坡實施了成功的語言政策密不可分。

本文試圖論述新加坡語言政策的現狀,並從民族構成、地理位置、歷史沿革三個角度探尋新加坡語言政策的成因。

01 前言

語言是人類交流的重要工具,是人類交流思想、感情的重要媒介。

語言政策即一個國家中央政府制定的語言使用政策以及相關的法律、法規、條例,具體可包括官方語言(official languages)、國語(national language)、通用語(common language)等。

官方語言是指被國家賦予法律地位的語言,即憲法中規定的正式工作語言。在諸多官方語言中,只有一種語言可以被定義為國語。

國語是指政府制定的一種全國通用的語言,國語反映了一個國家集體身份的認同,一般來講,使用人數最多的那個語言會被定義為國語。

而通用語是指國內比較流行、使用人數最多的語言。一般來講,通用語都會被國家作為官方語言。

隨著歷史的發展,每個民族都形成了自己的語言。對於一個國家而言,好的語言政策可以凝聚共識,促進民族團結,維護國家統一。

而一個糟糕的語言政策則會導致民族對立、對抗甚至分裂。所以制定一套適宜本國國情的語言政策至關重要。

一般來講,一個國家的語言政策可分為單語制和雙語制。單語制是指在一個國家主要推行一種語言,而多語制是指在一個國家內推行多個語言。

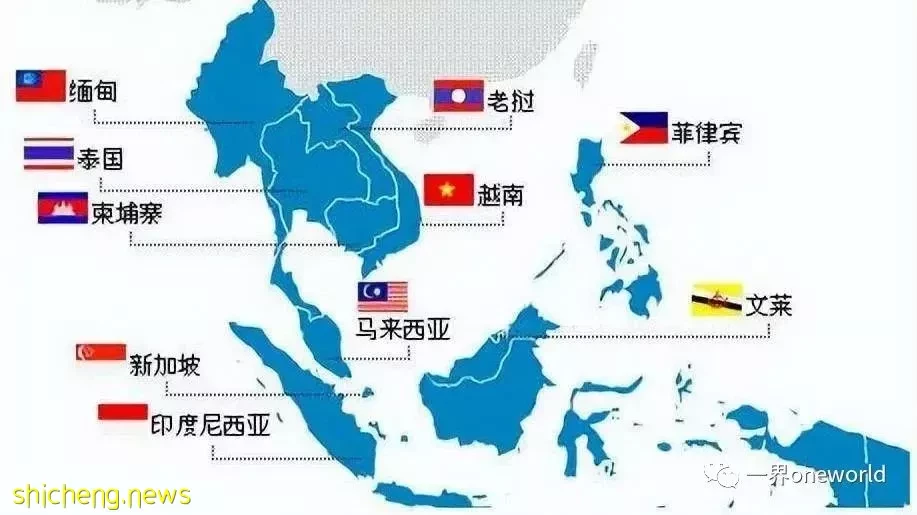

在東南亞地區,大多數國家採用的是單語制,而新加坡推行的則是多語制。

02 新加坡的語言現狀

新加坡的國語是馬來語(Malay),官方語言有四種,即英語(English)、華語(Mandarin)、馬來語和泰米爾語(Tamil)。

這四個語言中,馬來語是新加坡原住民馬來人的母語,華語是隨著華人南遷而帶來的語言,英語是隨著英國殖民者的到來而傳入的語言,而泰米爾語是隨著印度移民的到來而傳入的語言。

在這四種語言中,英語和華語在平日生活中更為流行,在媒體中占據的比重較大,因此英語和華語是新加坡的通用語。

雖然新加坡的國語是馬來語,但在實際生活中,英語發揮的作用更大。新加坡的公民一般需要掌握兩種語言,這被稱為雙語教學制度(Bilingual education policy)。

公民首先必須學會英文,其次要掌握其他三種語言中的任意一種。這種制度也被稱為個人雙語制(Individual bilingualism)。

新加坡之所以能形成這樣的語言政策,與當地的民族構成、地理位置、歷史沿革有著密切的聯繫。

03 新加坡語言政策的成因

從民族構成的角度來講,新加坡的社會結構比較多元。

新加坡主要包括三個種族,即華人、馬來人、印度人。這部分人占人口總數的98%。

此外,還包括一定程度上的歐裔人,即歐洲人、阿拉伯人、歐亞混血人等。在每一個種族內部,還包括不同的地方性群體。譬如華人內部還可以分成福建人、廣東人等。

因此,新加坡的語言構成較為複雜,具體可分為五大語系,即漢語系(漢語)、馬來-波西尼亞語系(馬來語),德拉威語系(泰米爾語)、印歐語系(旁遮普語、英語等)。其中漢語系內又包括地方方言,比如閩南語、粵語、潮州話等等。

總而言之,新加坡的民族成分和語言構成較為複雜。正因為民族、語言構成較為複雜,所以新加坡在制定國家語言政策時需要兼顧不同種族之間的利益。

從地理位置的角度來講,新加坡位於馬來西亞的南部,控制了馬六甲海峽的咽喉。馬六甲海峽被稱為「黃金水道」,是世界重要的十字路口,連接東西方的橋樑,在國際貿易、交流中發揮了重要的作用。

因此,新加坡具有極其重要的地緣戰略價值,在國際交流中發揮了重要的作用。這就促使了新加坡將英語作為官方語言,以便於新加坡更加的國際化,更好地融入到國際體系之中。

從歷史沿革的角度來講,新加坡長期以來是英國的殖民地。英國殖民者自1819年後將新加坡納入英國的殖民體系,以制衡荷蘭在馬六甲海峽的殖民勢力。英國殖民者將英語作為新加坡的官方語言,所以新加坡具有一定的英語基礎。

此外,英國殖民者並沒有壓制當地各種族語言的發展,因此各種族的語言在此期間繼續自行發展,最終華語、馬來語、印度語都在新加坡有較深的根基。

與此同時,不同種族的人只掌握本族的語言,這不利於種族之間的交流互動。如何打破不同種族之間的隔閡,也成為了決策者制定語言政策時的重要考量。

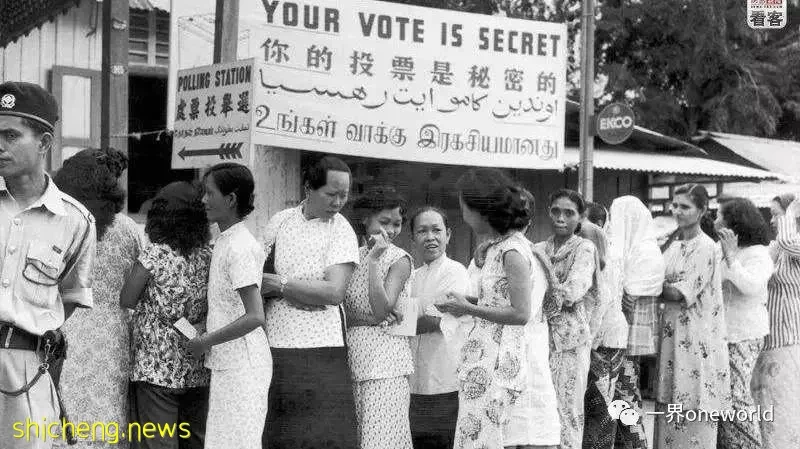

1959年,新加坡擺脫了英國殖民統治,取得了自治地位,而李光耀則成為了新加坡的首任總理。執政黨人民行動黨參考1956年的《各黨派教育報告書》,將英語、華語、馬來語、印度語列為官方語言,規定四種語言享有平等的地位。

與此同時,雖然馬來人只占人口的14%左右,但新加坡政府將馬來語定為國語,給予馬來語特殊的地位。這一政策的目的其實是為了加大馬來語的普及,最終為新加坡併入馬來亞聯邦做準備。

1963年,新加坡與馬來亞聯邦、砂拉越、北婆羅洲共同組成馬來西亞聯邦,完全擺脫了英國的統治。

在此期間,新加坡在保持四語平等的同時,大力推動馬來語的教育,成立「馬來文教育諮詢委員會」,大力開展馬來語的課程,以此來建構馬來西亞的國家認同,從而推動統一的順利進行。

然而,由於人民行動黨與馬來西亞的執政黨巫統因為種族權利分配的問題上存在分歧,因此在1964年引發了兩次新加坡種族騷亂。最終,新加坡在1965年被踢出馬來西亞聯邦,新加坡被迫獨立。

獨立後,新加坡延續了過去的語言政策,即四種官方語言地位平等。由於新加坡獨立,不再需要建構馬來西亞的國家認同,因此馬來語的價值開始降低,不過新加坡依然保持了馬來語的國語地位,沒有將占人口大多數的華語作為國語。

事實上,這種政策與當時的國際國內環境息息相關,60年代東南亞排華情緒嚴重,新加坡雖然具有重要的地緣價值,但是國土面積小,資源奇缺,需要鄰國提供的支援。倘若將華語列為官方語言,容易引起周邊國家的敵對和孤立,不利於新加坡的長遠發展。

此外,新加坡的領導人對於重新加入馬來西亞依然抱有幻想,因此新加坡並沒有將華語作為國語,而是繼續將馬來語作為國語。

隨著時間的發展,到60年代末70年代初時,新馬合併的可能性越來越小,因此新加坡在過去的基礎上將語言政策進行了一些改變,即將英語作為主要語言,加強英語的教育,在日常生活中越來越多的去使用英語。

如前所說,從地理位置上講,新加坡所在的馬六甲海峽是國際貿易、交流重要的中轉站,英語作為國際通用語言,有利於推動新加坡的國際化。

與此同時,英語的推廣有助於平衡國內各個種族的矛盾。倘若統治者將三大種族中任一一族的語言作為主要語言,勢必會引起其他兩個種族的不滿。因此,將英語這個國際語言作為主要語言,不會讓不同種族產生不滿情緒。而且為三大種族提供了一個共同語言,有利於推動三大種族的融合,最終有助於建立新加坡的國家認同。

正是出於這種政治考量,新加坡在1967年停止了過去的「國語宣傳周」活動。1968年,新加坡進行教育體制的改革,開始逐漸重視起英語的作用,在教學中強調英語的教育。

此後,英語成為了學校教育的第一語言,而其他語言則是教學中的第二語言。

70年代後,以英語為主的多語言政策開始逐漸定型。1987年,新加坡提出了人人講英語(English for all)的口號。1990年,新加坡要求高等教育機構全部實行英語授課。

正是在新加坡政府的大力推動下,英語在新加坡的影響力越來越大,成為了日常生活和工作中主要使用的語言。

04 結語

作為一個小國,新加坡能取得今天的成就實屬不易。其中,新加坡的語言政策發揮了重要的積極作用。新加坡考慮到了本國地理位置、民族構成的情況,結合了本國歷史的發展狀況,最終確立了以英語為主的多語制。

在這種制度下,英語占據著主導作用,三大種族的語言和英語都有著法律授予的平等地位。這種制度尊重了三大種族的平等地位,有效的防止了國內分裂,促進了種族融合,使得新加坡沒有像東南亞其他一些國家一樣爆發族群分裂的問題。

通過英語的紐帶作用,促進了三大種族之間的交流,推動了國家認同的形成,並使得新加坡更加的國際化,進而有效融入了世界體系,為新加坡快速實現現代化提供了重要的基礎。

*文中圖片來源於網絡