現為工教院西區體育課程部門主任的黃德炎說,獎牌是運動員最大的推動力,會推動選手接受更嚴苛的訓練,竭盡所能為國爭光。

黃德炎在2003年獲頒新加坡體育獎之最佳男運動員獎。(檔案照)

第23屆東運會,黃德炎以55米11的成績摘下鐵餅金牌後,興奮地舉起新加坡國旗。(檔案照)

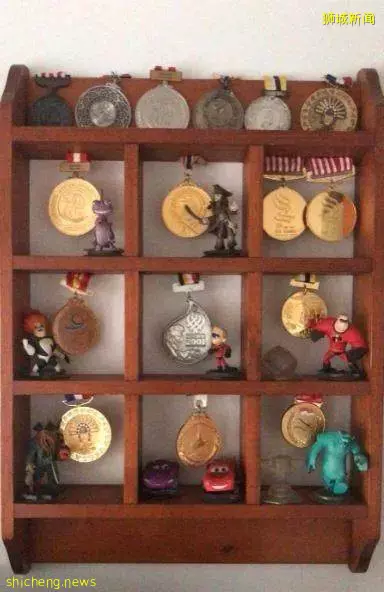

黃德炎將比賽獲得的鐵餅和鏈球獎牌放在牆架上。(受訪者提供)

他說,退役後剛開始難免會懷念比賽和密集訓練的日子,但必須學會放下,重新開始。畢竟訓練、比賽占據了他近30年的人生。

問他,可曾為退役不舍落淚?

他說:「我會哭。但不是為了離開賽場而哭,是因為得獎而哭。」

他曾在印度尼西亞巨港舉行的第26屆東運會上摘金後,激動落淚。他解釋是因為達到了設定目標,為國爭光。同時,也意識到年紀漸長,要贏得獎牌越來越不易。

黃德炎在1987年首次代表新加坡參加東運會,但前三屆都未能圓他的摘金夢,尤其是在1991年只得第四名,至今還被他形容為「最黑暗的時刻」。

他回憶說:「當時(1991年)覺得自己辜負了大家的期望,之前大家都看好我會在那一屆成功贏得鐵餅金牌。」

不過,從1993年到2011年,除了2007年沒有參賽之外,其他九屆東運會他都成功奪下鐵餅金牌,締造九金的神話。可惜,2006年他以50公分之差,在選拔賽中落選,無緣參加多哈亞運會。

黃德炎笑說,年輕學生不知道他曾是新加坡的「鐵餅巨人」,上課時,一些學生甚至因為他的身高(191公分)而好奇問他:「老師,你會體育項目嗎?」並邀他一起踢足球和藤球等。他把握這個與學生突破溝通屏障、建立話題的機會,跟學生一起踢球,同時也請他們先去網搜他的名字。當學生知道他曾是國手後,會對他刮目相看,進而拉近師生關係。他也樂意與學生們分享當國手的點滴,包括紀律、熱愛、專注、目標設定和接受失敗,而不是輕易被失敗擊倒。

他說:「這些運動員的特質,對學生將來步入社會也有很大的助益。尤其讓他們知道,失敗乃是成功之母,重要的是要努力不懈,堅毅不拔。」

以自己為例,他說,沒有三屆東運會摘金失敗的經歷,就沒有後來堅韌、不輕言放棄的他。

他說:「看到學生的成長,對我來說,是一種難言的滿足感。每個學生都應該給予機會,讓他們去嘗試,勇敢逐夢,發揮所長。」

楊瑋玲(前國家泳手):

國際健身中心訓練內容總監

楊瑋玲認為競賽運動和保健運動不同,保健是一種生活方式,是通過有規律的運動和健康的飲食促進健康。(檔案照)

新加坡泳壇「金牌姑娘」楊瑋玲(42歲)現在是個快樂的職業女性與媽媽。

1993年東運會,楊瑋玲一舉摘下九面金牌,令她聲名大噪,成為家喻戶曉的「金牌姑娘」。在她的運動生涯中,在東運會上獨攬40枚金牌,打破上世紀六七十年代新加坡前女泳將陳麗燕創下的39枚金牌的紀錄。締造不朽東運神話的楊瑋玲在2007年宣布退役,卸下17年的游泳女將生涯。

楊瑋玲(右二)在第七屆亞洲游泳錦標賽與隊友黃湘月(左一)、陶李(左二)及何淑詠(右一)摘下女子4x100米混合泳接力賽銅牌。(檔案照)

楊瑋玲(右二)在第七屆亞洲游泳錦標賽與隊友黃湘月(左一)、陶李(左二)及何淑詠(右一)摘下女子4x100米混合泳接力賽銅牌。(檔案照)

她接受本報電訪時回憶說,退役的原因主要是當時已失去參加比賽的火焰(動力)和強大的得獎慾望。此外,游泳競賽有體能上限,她在28歲宣布退役算是遲了。

退役日子也不留白,她當過官委議員,出自傳,結婚生子,也在教會當部分時間輔導員。如今,她是一家國際健身中心的訓練內容總監,負責監督教練的健身內容。

楊瑋玲說:「競賽運動和保健運動不同,保健是一種生活方式,是通過有規律的運動和健康的飲食促進健康。我很享受現在的工作。」

同時,她也沒有忽略家中年齡分別為10歲、8歲、6歲和4歲的寶貝兒女(三子一女)的成長。雖然兒女都很活潑、好動,也喜歡游泳、足球和籃球,但她不會要求兒女將來延續她的運動員生命。

她說:「我要他們享受運動,要不要當選手,由他們自行決定。」

問她會不會因為曾經是「金牌姑娘」而在課業上也要求孩子們考滿分?她笑稱,自己不是「虎媽」,但會要求孩子們無論做什麼事,都得全力以赴,用心做好,不能懶散。她認為,每個孩子都是獨立的個體,養育方式也不一。不強迫,不等於放縱。所以,她會把自己當運動員時所學到的堅毅、彈性、不怕失敗的特質灌輸給孩子們。

「這些特質,對我的幫助很大,我希望他們也具備如此堅強的性格。」

楊瑋玲從1992年起連續四屆代表新加坡參加奧運會,包括1996年的亞特蘭大和2000年雪梨奧運會。並在1994年和2002年的亞運會上,為新加坡摘下銀牌。同時,她也在1994年、1996年和2000年三度奪得最佳女運動員獎。

林翔寬(排球隊前國手):

上市公司主席兼總裁

排球隊前國手林翔寬(56歲),是本地上市公司明輝環球(BH Global)主席兼總裁。

2008年他在台灣命理師建議下,改名為林翔寬(原名林輝榮),取其「心胸寬闊、翱翔萬里」之意。

林翔寬認為做生意就像打球,球員除了要有球技和體能外,還需要戰術和策略。(陳淵莊攝)

他在公司接受本報訪問時回憶說,他在17歲加入國家排球隊,並在1983年、1985年和1991年代表新加坡參加東運會。雖然無緣打入前三名,但與排球總會的緣分,卻持續至今。

身為新加坡排球總會署理會長的他,每年都不遺餘力為排總籌款,積極鼓勵年輕球員,希望提升本地排球運動員的實力。對中年(40歲及以上)排球運動員,他也沒忽略,在2010年於所服務的達曼裕廊民眾俱樂部舉辦年度「尚達曼宿將杯」,讓球員能繼續為愛好打球,持續保持良好體能。比賽於每年的九月舉行,因為疫情,去年和今年都停辦。

2018年為紀念病逝的本地排球名將兼戰友呂朝佳,林翔寬在排總以呂朝佳之名設立獎學金,以鼓勵年輕的排球運動員。從他身上,看到運動員的體育精神。

林翔寬(左)網下跳起扣球英姿。(受訪者提供)

1983年在新加坡舉行的東運會,男排成功殺入四強,這是林翔寬在國家隊取得的最佳成績。2015年同樣是在新加坡舉行的東運會,他則以領隊身份帶領新加坡女排獲得一枚銅牌。

由於他是家族生意的第二代,他在1988年進入父親創辦的明輝電器,從船廠到商廈的電纜和燈具等電器產品供應開始做起。2005年,身為總裁的他更帶領公司上市,今天,明輝環球在三大領域擴大商業版圖,包括電器化、智能環保和數碼化(包括網絡安全)。旗下六家子公司在海內外皆有設廠,包括上海和台北成立專屬的研發部門。新加坡第一艘混合動力船就是他們公司的驕人首創,由他帶領公司和合作夥伴進入一個新的里程碑。

林翔寬(左)19歲時代表球隊領取全國排球冠軍獎盃。(受訪者提供)

把運動員特質用在商場

林翔寬說,運動本身猶如「國際語言」,能順利帶動更多人積極響應,突破語言和區域限制。他在1993年退役,1995年曾當過國家排球隊助教。至今,體內仍流著運動員的血液,不怕吃苦、抗壓性高、堅韌不拔、反應靈敏,是他秉持至今的運動員特質。

他說,這些特質對他在商業決策上有很大幫助,再艱難的處境也不輕易放棄。所以,經歷亞洲金融風暴、雷曼兄弟引發的金融海嘯和海事岸外市場下滑等危機,他都帶領公司面對挑戰,順利跨過。如今,又因中美貿易戰和冠病疫情,令全球供應鏈面對很大的挑戰,包括晶片等半導體供應不足和價格戰等。

新加坡第一艘混合動力的船隻是明輝環球的驕人首創。(受訪者提供)

林翔寬曾經參與研發的LED燈。(陳淵莊攝)

他說,商業環境瞬息萬變,除了迅速作出決策應對外,還要有「預知」能力,能預知市場走勢並加以求新求變。他形容,這好比打球一樣,球員除了球技和體能外,還需要戰術和策略。

現在,他每天早上必做15分鐘的伸展和呼吸運動。每個星期六下午,會和太太去爬武吉知馬山。星期天下午則和客戶到西部一帶快走。

他希望繼續栽培更多年輕球員,提升本地排球水平,並給予宿將比賽的平台,為打造健康家園盡心盡力。

文:康秀金

攝影: 陳淵莊 謝智揚 龍國雄