你會因為產品標籤上印有「綠色標誌」而購買嗎?

雖然這類綠色產品通常比普通產品貴,但你在購物時可能會心想:反正都要買,不如讓自己和商家各為環保出一份力?

如果你是這樣想的,那紅螞蟻可要戳破你「自我感覺良好」的美好泡泡了。

新加坡的一項最新調查發現:

網購平台上超過一半(51%)商品聲稱環保,卻沒能提供證據來支撐他們的論述。

例如:有的產品僅用了10%的回收材料,卻打著「環保」的口號營銷,讓消費者誤以為產品百分百採用環保材料製成。

也就是說,你所買的「綠色產品」有多達一半可能不符合環保產品的標準。

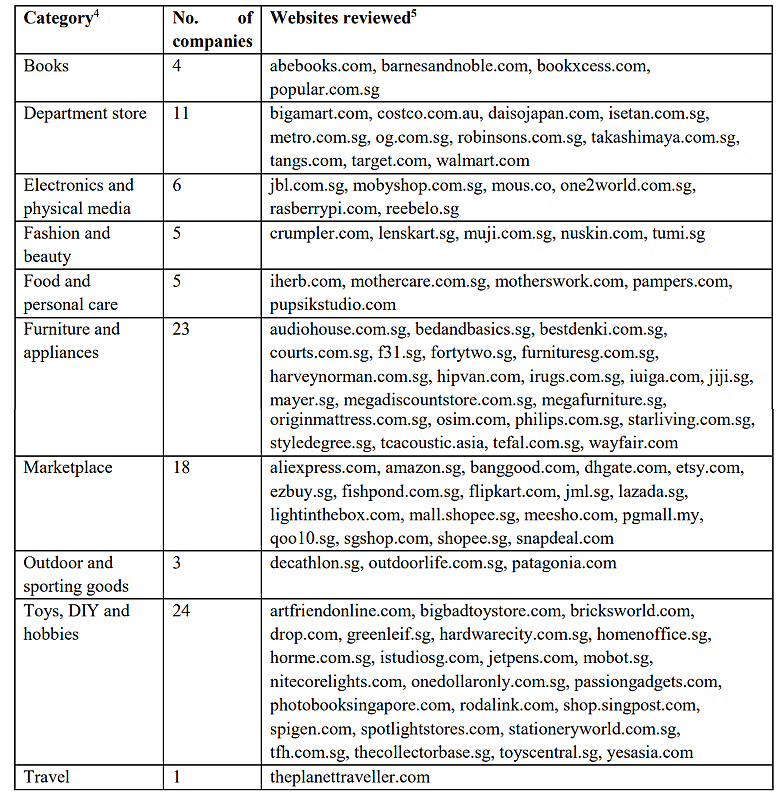

新加坡競爭與消費者委員會(CCCS,簡稱競消委)去年委託新加坡國立大學商學院的永續發展研究所,就本地居民最常瀏覽的100個電子商務網站所推出的上千種產品展開調查,了解網購平台的「漂綠」情況。

漂綠是由「綠色」(green,象徵環保)和「漂白」(whitewash)合成的一個新詞。

業者宣稱為環保作出貢獻,或為產品貼上綠色標籤,但實際情況並非如此,這一欺騙或誤導行為,被稱為「漂綠」。

下圖是本地居民最常瀏覽的電商網站,當中包括售賣電子產品、家具、時裝和美容產品等平台。

你常瀏覽和購買的網站有在名單上嗎?

(國立大學網站)

研究發現,本地電商網站上最常見的「漂綠」形式就是未經證實的環保說法。這些商家的標籤通常會出現的字眼包括:

Environmentally Friendly(對環境無害)

Eco-friendly(親生態環境)

Green(綠色環保)

Sustainable(可持續發展)

Good for the Earth(對地球友善)

Natural(天然)

Conscious(有環保意識、自覺)

Responsible(負責任)

另一種「漂綠」形式則是:有14%的產品在說明書中使用難懂的術語,增加消費者理解或核實環保聲明的難度。

例如,一些產品由塑料製成,業者在產品描述中就用上對行外人來說是「外星文」的縮寫:

「ABS」(Acrylonitrile butadiene styrene,即丙烯腈—丁二烯—苯乙烯共聚物)

「EVA」(ethylene-vinyl-acetate,即乙烯—醋酸乙烯共聚物)

然後聲稱這些為環保塑料。其實這兩種石油基塑料是否環保仍存有爭議。

研究也指出,儘管12%的環保聲明得到第三方獨立認證,仍有3%未經核實。

此外,2%的產品會配搭環保相關圖樣,但這些圖樣與產品無關,反而誤導消費者,以為產品比實際情況更環保。這包括在電器等家庭用品的廣告中使用樹木等圖樣,即使這些家用品並非樹木製成。

我們該如何避免被誤導?

競消委和消協建議消費者購買商品時,先檢查業者有否提供數據支持環保聲明,再對照數據是否與聲明相牴觸。

若消費者看到不熟悉的術語,也應通過不同管道查詢它們的含義。

此外,消費者應該加強對環保標籤和認證的認識,從新聞報道和環保組織的報告等可靠信息來源,查詢業者的環保記錄。

新加坡環境理事會是在1992年推出綠色標籤計劃。

理事會根據商品製作過程中消耗的資源能量、再循環原料比重及是否造成污染等因素,評定商品從生產、使用到丟棄對環境造成的影響。哪些通過認證的產品,就可貼上綠色標籤。目前認證過超過3800個產品,購買印有下圖的產品准沒錯。

(新加坡環境理事會提供)

競消委提醒業者避免使用誇大和不實的宣傳手法,也儘量避免使用難懂的術語來誤導或混淆消費者。

競消委正在制定一套指導原則,幫助業者更清楚地了解,在保護消費者公平交易法令下,哪些環保聲明可能構成「不公平的做法」(unfair practices)。當局會在適當時候徵詢公眾意見。

競消委提醒,消費者若接觸虛假或具誤導性的環保聲明,可向新加坡消費者協會尋求協助。若發現產品廣告存有誤導性的環保宣傳,則可向新加坡廣告標準管理局舉報。

針對研究結果,消協會長楊益財11月16日在臉書發文說,消費者往往沒有能力確認業者的環保聲明是否屬實,或理解環保術語,因此處於劣勢。消協對競消委計劃制定指導原則表示歡迎,因為這將向企業發出「漂綠行為零容忍」的強烈信號。