2019年,世界可以用一個「亂」字來概括。

就拿這周來說,國外,法國80萬人大罷工,英國倫敦橋恐襲硝煙未散,南美5國同時陷入大規模騷亂;

國內,香港警方又查獲了半自動手槍和大量彈藥,香港曱甴本來計劃在集會遊行中用槍射擊警員,或者槍擊路人嫁禍警察,攪得天翻地覆......

在這種種現象背後,是西方稱霸世界數百年的制度正在以肉眼可見的速度衰落,而新的世界秩序正在胎中醞釀。

所有人都不知道,世界舞台上下一秒將會發生什麼。

西方媒體感慨說:「The only thing certain is uncertainty」(唯一能確定的事就是不確定)。

如果用我們話來說,今天的情況就是「百年未有之大變局」。

但儘管如此,世界上總有先知先覺者能提前看到未來,尤其是具有遠大視野的政治家。

比如已故的新加坡前總理李光耀,他在生前對世界政治走向的預判,有很多在今天都成了真。

早在1992年,香港還沒回歸的時候,李光耀就到訪香港大學,對香港局勢作出了預判。

那時,末代港督彭定康趁著香港還沒回歸,竭盡全力在香港埋雷,推動所謂的「民主改革」。

絕大多數人都覺得香港走在正確的路上,因為西方世界才剛剛解決了自己最強大的敵人,在大家眼裡,西式民主就是唯一真理,原有的社會主義國家會不會徹底轉投資本主義都要打一個問號。

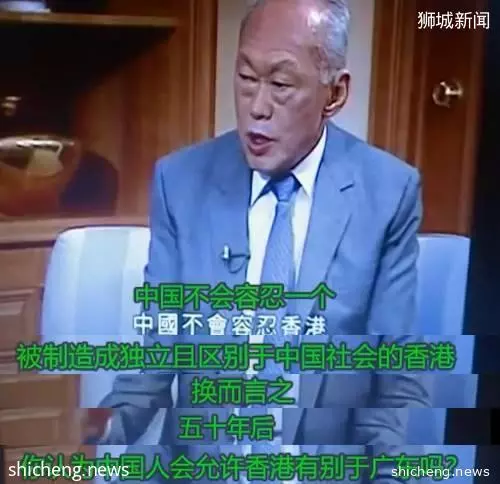

可是,李光耀卻在香港略帶諷刺地指出:

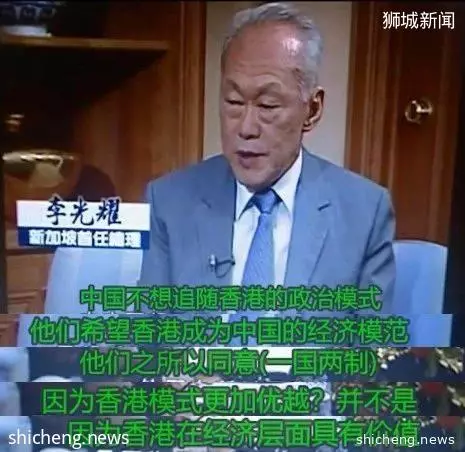

「香港的模式並不優越,中國之所以會同意一國兩制,是因為香港有經濟價值,中國只學習香港的經濟模式,而不會學習香港的政治模式。」

在當時,台下的人對李光耀的話並不以為然,可是今天再來看李光耀二十多年前的判斷,會一種穿越時空的感覺:

香港所謂「高效廉潔有活力」的民主制度,已經把自己的底褲都讓大家看光了,暴徒為所欲為卻難以懲治,這樣的香港哪裡有什麼法治?哪裡有什麼自由、民主??

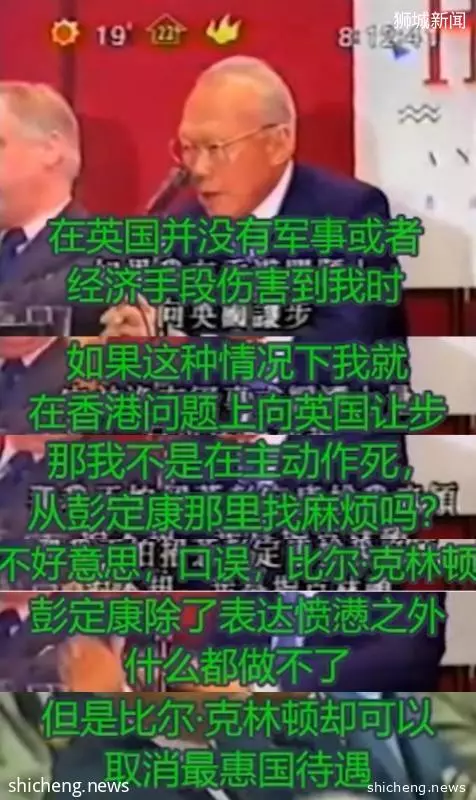

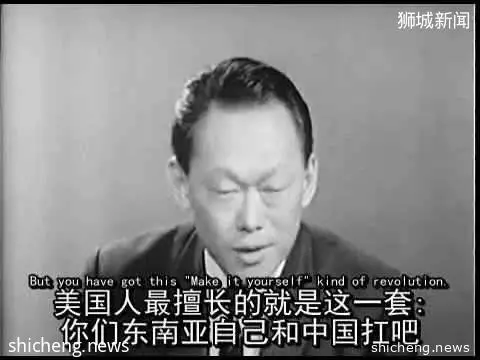

在談到中國與英美在香港問題上的博弈時,李光耀認為:

「中國政府不會對英國讓步,因為英國經濟、軍事上都不行,除了嘴炮什麼都做不了;但美國人會威脅取消對香港的關稅優惠來給中國施壓。"

二十多年後的今天,昔日的大英帝國皇家海軍唯一的航母斷軸又漏水,還嚷嚷著要來咱這「自由巡航」,結果5艘主力艦齊趴窩。

可能英國駐港領館雇員鄭文傑在深圳嫖到失聯的事,都比英國海軍的關注度更高。

而美國正如李光耀所說,開始拿香港關稅來說事。

2000年,李光耀獲得香港中文大學的榮譽博士學位時,他又在演講中提到香港政制問題:

「假如港人願意按照中華人民共和國憲法和香港基本法辦事,香港政治制度可以有所發展。」

「如果反對派(泛民派)離開憲法和基本法另搞一套,香港和中央的摩擦會加劇。」

現在香港那幫人是不是在圖謀改制奪權,相信懂的人都懂。

除了香港問題,他還曾準確預言過美國將會有沒有政治經驗的素人總統當選,移民問題會分裂歐洲國家,美國會拋棄東南亞盟友等等重大政治問題。

李光耀對世界局勢能有清晰的認識,其實都是被逼的。

因為新加坡和其他國家不同,別的國家獨立,多數是自己革命抗爭的,獨立的時候人人歡呼雀躍。

而新加坡不一樣,它是被人家趕出來的,掃地出門,獨立的時候哭哭啼啼,戀戀不捨,生怕自己吃了上頓沒下頓,哪天活著活著人就沒了。

然而,李光耀卻憑著自己的實踐,在逆境中茁壯成長,實打實幹出來了一個富裕的新加坡。

他厭惡西方的民主,卻能讓基辛格給他頒獎;他也不喜歡共產黨,然而幾代中國領導人都和他惺惺相惜。

有人覺得他獨裁,也有人覺得他才是真民主,但是他對此都毫不在意。

在全世界都不看好他的時候,他幾乎是以一己之力,帶著一群漁民,走上了發家致富的道路,讓積貧積弱的新加坡,成為了著名的「花園城市」。

李光耀祖籍是廣東省梅州的,他爸最早是從廣東那邊跑到新加坡闖蕩的,那時候新加坡是英國的殖民地。

李光耀的祖父李雲龍曾在英國留學,受到祖父的影響,李光耀從小也接受英式的教育,一路考上劍橋大學法學系。

李光耀同學的願望都是畢業當律師,賺大錢,或者回到殖民地當英國人的買辦。

而李光耀不同,他在大學期間學習了馬克思的著作,從中學到了很多政治技巧。

他給自己定的人生目標是「讓英國人滾出新加坡,把新加坡從第三世界建設成為第一世界的綠洲!」

畢業回國後,他就利用律師身份參與政治活動,走群眾路線,在工會中建立聲望。

當選立法院議員後,李光耀就初步展現了他的政治能力,1959年6月3日,新加坡自治邦成立,李光耀所在的人民行動黨通過選舉成為立法議院第一大黨,李光耀出任自治邦政府總理。

1963年,新加坡以新加坡邦的形式加入馬來西亞,但是新加坡以華人為主,馬來西亞人極度排斥華人,處處維護馬來人的利益。

而李光耀為了給華人爭地位,態度非常強硬,常常和馬來人鬧彆扭。

馬來西亞對這個刺頭極為不爽,心想留著新加坡華人人數會很多,乾脆一腳把新加坡踢了出去。

對於新加坡這樣只有一個城市大小的國家來說,獨立實在是危險重重。

當時國際觀察家普遍認為,新加坡撐不了太久,它體量太小了,面積還不到上海市的九分之一大,也沒自然資源。

而新加坡地處馬六甲航道核心位置,周圍都是充滿敵意的大國,在這樣的夾縫中求生存,談何容易?

英國《星期日泰晤士報》甚至嘲諷道:「花費超過1億英鎊建成的英國基地一旦關閉撤走,新加坡不堪一擊的經濟將會直接垮掉。」

在向人民播報這個消息的時候,當時還年輕的李光耀忍不住當著所有人的面哭了出來。

1965年,新加坡正式獨立,李光耀出任第一任總理。

「1965年8月9日,我帶著惶惑不安的心情啟程,走上一條沒有路標和茫無目的的道路。」多年以後,李光耀在自傳里這樣寫道。

新加坡的老百姓,基本都是漁民,沒有多少人有文化人均GDP,僅僅只有511美元,是名副其實的貧窮經濟體。

如何把一群來自中國、印度和東印度群島等地的移民組成的國家發展起來,歷史教科書中似乎沒有先例可尋。

李光耀分析了一下認為,當時新加坡唯一的優勢,就是戰略的位置和人才。如何吸引人才,這才是新加坡這個小國的核心競爭力。

面對「地獄難度」的生存局面,李光耀意識到,整個國家必須擰成一股繩,必須比其他所有國家更團結、更高效、更拚命,才可能有出路。

以衛生為例,我們都知道現在新加坡城市衛生做得不錯,人稱「花園城市」。

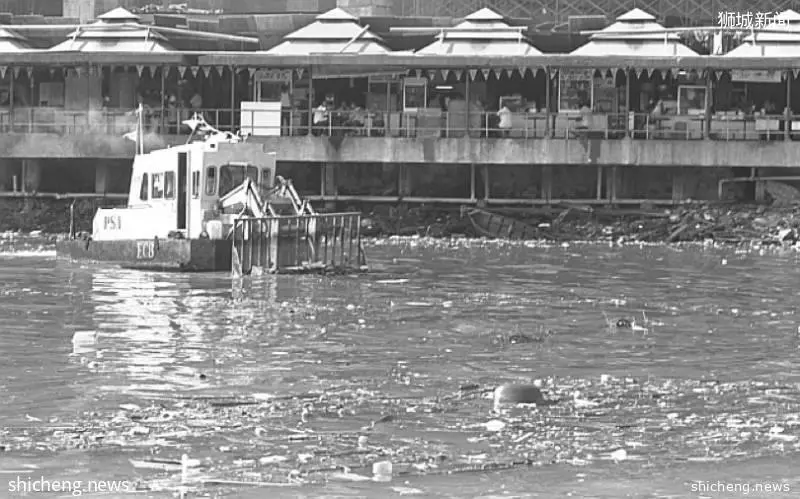

然而,剛獨立時候的新加坡,河流污染非常嚴重,人們直接把廢水往河裡倒,鴨子和豬也在裡面游。

那場景,和今天的印度恆河有的一拼。

如何把新加坡從臭水溝建設成人人嚮往的「綠洲」呢?這就需要政府強大的執行力和規劃。

他採用集權的模式,制定嚴格細緻的法律,甚至一度細緻到連人們吃口香糖都要管,亂吐口香糖的罰款1000元新幣。

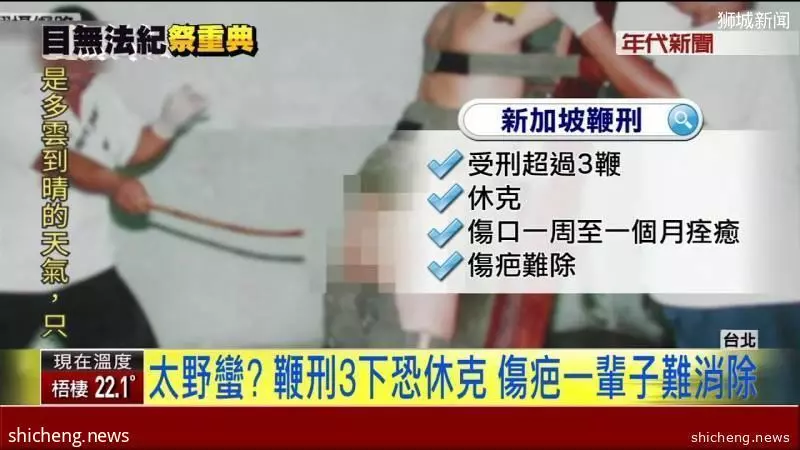

有些嚴重的過錯,還會被警察抓起來打屁股。

香港廢青如果趕到新加坡打砸鬧事,肯定會被警察抓住用「鞭刑」。

在政府集中力量辦大事的模式面前,新加坡的基礎設施,教育,衛生狀況迅速改善。

在吸引外資方面,也有獨特的「新加坡模式」,後來中國各地方政府流行的招商引資的做法,就參考了新加坡模式的優點。

新加坡政府建設好配套完備的工業園,用低廉的水電成本和稅率吸引全球企業入駐。

新加坡逐漸成為跨國公司的青睞之地,它們紛紛把這裡作為進入亞洲的跳板之一。