彼黍離離,彼稷之苗。行邁靡靡,中心搖搖。知我者,謂我心憂;不知我者,謂我何求。悠悠蒼天,此何人哉?彼黍離離,彼稷之穗。行邁靡靡,中心如醉。知我者,謂我心憂;不知我者,謂我何求。悠悠蒼天,此何人哉?彼黍離離,彼稷之實。行邁靡靡,中心如噎。知我者,謂我心憂;不知我者,謂我何求。悠悠蒼天,此何人哉?

黍離之傷,有綿綿的故國之思,有不盡的悽愴之情。

2013年,新加坡世華文學研創會《新華文學大系》的短篇小說集出版。以這部文集為例,我們可以感知南洋大學作家群的輝煌——75位小說作家中,有19位有過南洋大學學習經歷或身為南洋大學榮譽學士,占了四分之一,如果考慮到這些作家的年齡段集中於1934年(周粲)到1956年(南洋大學最後一屆文學士彭飛)這二十二年間,那麼這個比例還要擴大到近四成。可見在新馬華人文化界中,南洋大學實則具有舉足輕重的地位。

但是自1980年8月16日,南洋大學舉行第廿一屆畢業典禮之後,南洋大學終究難以擺脫時間的沖刷——當年畢業的最後一屆學生,如今已經過了花甲之年。即使從1981年開始,校友們就開始組織「南大之夜」,即使 1992 年開始,「南大之夜」升格為全球南大校友聯合會,即使如今時常掀起有關南洋大學復名、復辦的討論,但南洋大學其實在慢慢地、慢慢地沉下歷史地表。

南洋大學的香火恐怕難以為繼,但人們所緬懷的,不只是南洋大學這個實體,還有「南洋精神」。曾任南洋大學校長的吳德耀說,「南大所具有的特質是:別人不要做的,我們做;別人不能做的,我們能;別人無法容忍的,我們可以容忍。這種刻苦耐勞的精神就是南大精神。」。風沙雁則說,「南大精神,就是華族捍衛其民族教育權利的百折不撓的精神,這精神是源自華族尋求在新馬紮下其文化和語文的完整的根的需要。」無論對「南洋精神」的解釋在細微之處有什麼不同,總之,它是「自強不息,力求上進」的精神。正因為「南洋精神」的存在,所以人們對南洋大學的感情已經遠遠超過了對一所大學應有的感情。

歐清池博士和呂振端博士在《新華文學大系·總序》中說,「如果後繼無人,那麼我們所編纂的大系將是新華文學長河終結的紀念碑」,此話何其悲涼!但是,我們不應對新華文學、新華文化完全失去希望,我們應當看到以東南亞華人群體們的渴望與堅持。

陳六使去世後,陳氏家族繼續為公益事業捐資。2010年,陳六使後裔捐資192.2萬在大陸設立了公益基金,陳六使的孫子陳錫遠為誠毅學院圖書館捐資500萬元,這個圖書館被命名為「陳文確陳六使圖書館」。

誠毅學院的陳文確陳六使圖書館

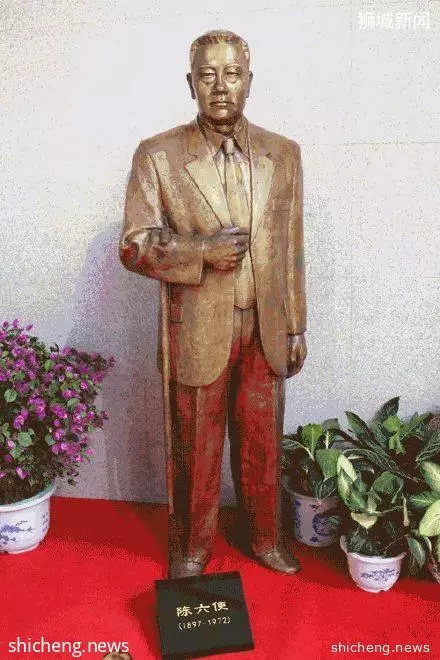

誠毅學院中的陳六使銅像

讓我們以陳六使曾經說過的一句話結尾:

「華人曾有自己的文化,絕對不能淘汰,否則身為華人而無華人的文化,雖仍然為華人而不知自己的文化,這種人我們實不知何以名之!」