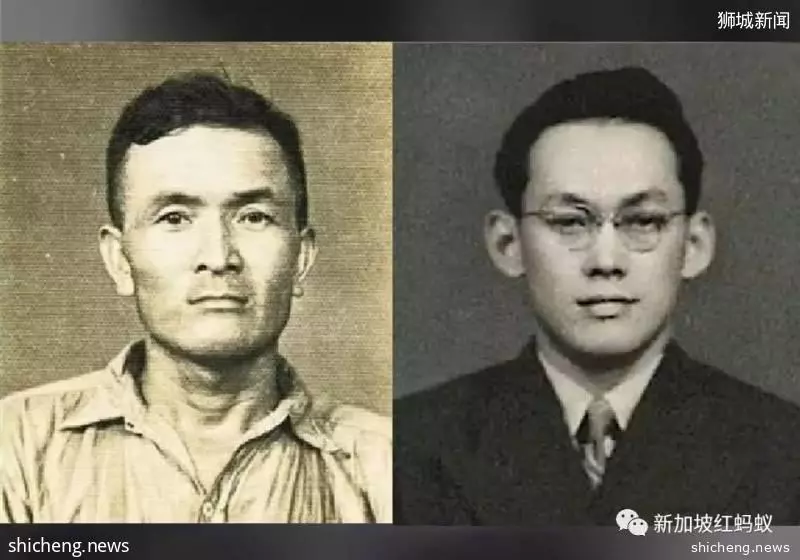

高長古(左)生前與已故建國總理李光耀在二次世界大戰日據時期,有過一段險過剃頭的生死逃亡經歷。(視頻截圖)

他倆一個是新加坡建國總理,一個是受教育不高的人力車夫。原本只是主顧關係的兩人,卻在第二次世界大戰日據時期,經歷過一段險過剃頭的生死大逃亡,成了名副其實的「生死之交」。

上周六(3月23日)建國總理李光耀逝世的四周年晚上,這個由李光耀的小弟李祥耀醫生娓娓道來的有情有義故事的視頻,被非盈利組織「尊義(新加坡)」Honour(Singapore)上傳到面簿後,僅一個周末就被轉載了超過4800次,近24萬人觀看了視頻。

一起來看看這段視頻,再次聽聽已故建國總理的聲音。

李祥耀醫生在視頻開篇中以英語說道:

「人力車夫高長古(Koh Teong Koo),我想,他救了我哥哥李光耀。」

「我的大哥李光耀,當時應該是18歲左右。那時有檢查站。這些檢查站是由日軍看守的,他們將年輕華族男子召集在一起進行登記。其中一部分人就會在這場名為『肅清』的大檢證中被羅厘載去處決。」

《聯合早報》早前曾報道,李光耀在回憶錄《新加坡故事》中也描述了這段差一點改變了自己命運,也很有可能改寫新加坡歷史的驚險經歷。

1942年2月18日至22日期間,日軍在新加坡展開全島大檢證,命令所有年齡介於18歲至50歲的華族男性必須到五個指定地點接受檢證,目的是肅清抗日分子。

年僅19歲仍在求學的李光耀,與當時39歲在他家當人力車夫的高長古都符合年齡,兩人於是一起到惹蘭勿剎接受檢證。

檢證地點離惹蘭勿剎體育場不遠,邊上的茂德路當年是福清人力車夫的聚集地,林立著許多「車仔館」,高長古抵達新加坡後,曾在車仔館生活過,因此認識了不少朋友。

李光耀在回憶錄中寫道,他們兩人當時來到檢證區,先在高長古熟悉的車仔館落腳,那裡剛好在日本憲兵用鐵絲網圍起來的檢證範圍內。兩人在車仔館住了一晚後,第二天加入人龍試圖過關時,值勤的憲兵卻沒讓李光耀通過,示意他加入一群正在等候發落的華人青年之中。

險過剃頭的幾分鐘急中生智

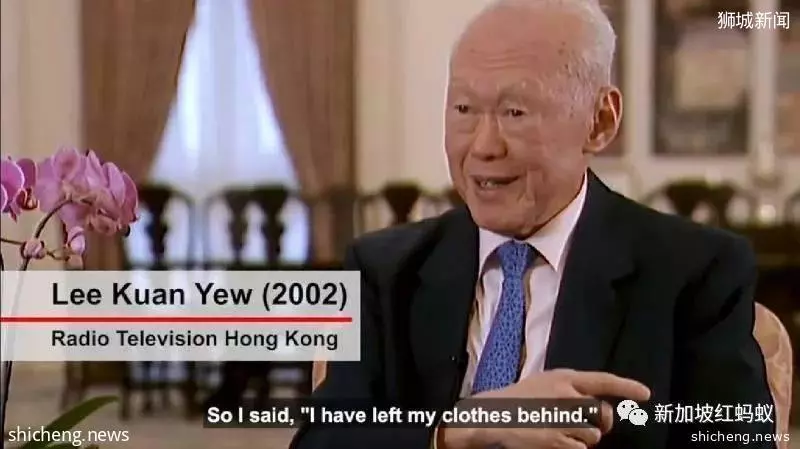

視頻中插播了李光耀2002年接受英國廣播電台訪問時的一段訪談,他提到了當時的情況:

「在日本占據新加坡大約10天後,我們接獲通知必須前往一些特定的中心報到。」

他也在接受香港電台訪問時提到這段可怕的經歷。

已故建國總理李光耀:我說,我把衣服留在了房間裡。(視頻截圖)

「他們說,站到那邊去。我說,我把衣服留在了房間裡。我當時心裡有個非常不好的預感。所以我回到房裡後就立即躲藏起來,和我的園丁一起躲了幾天。他(園丁)在那一帶有熟悉的車仔館,於是我就暫時和他住在那裡。」

「第二次我出去時,他們(日軍)已經換崗了,新的那批就讓我通過(大檢證)。可以說我很幸運,我當時很幸運。那些上了那輛羅厘的男子,後來被載去海邊槍決了。我有可能成為他們其中一人。」

在回憶錄中,李光耀寫道,被憲兵示意他站過去後,他下意識覺得那是不祥之兆,於是靈機一動要求憲兵先讓他和高長古回車仔館拿隨身物品。日軍答應了。兩人回到車仔館後分析局勢,決定靜候一兩天後才回去。

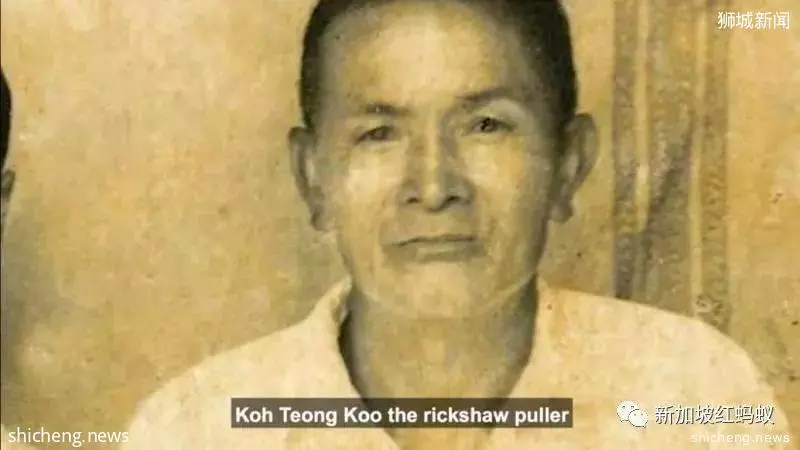

高長古。(視頻截圖)

兩人等了一天半後再出去,這一回運氣果然好轉。他右手臂和襯衫都蓋上一個「檢」字,意味著他順利通過檢證,可以回家。李光耀後來才知道,當時沒通關的人都被送到維多利亞中學扣押,並在2月22日由四五十輛大型羅厘載到樟宜監獄附近的丹那美拉海邊屠殺!

當時有大約5萬名華族男子在那場「肅清」大檢證中被屠殺。

李祥耀醫生在視頻中說,他後來跟大哥聊天時提到了此事。

李祥耀醫生。(視頻截圖)

「如果那個高長古當時沒有幫你逗留久一些(讓你避避風頭),而你也決定留在那裡長一點時間,新加坡的歷史也許就會永遠改變了。我後來跟大哥這麼說,他聽後放聲大笑。」

《聯合早報》曾經探訪過李光耀與高長古避難的車仔館,它就坐落在惹蘭勿剎茂德路的75號,車仔館早已拆除。據悉,不遠處的茂德路81號曾經是後林村三輪車夫聚居的車仔館。當時一間房間住了約五六名車夫,在通鋪上鋪張草蓆便算一個床位。床鋪每月租金介於兩元五角至三元之間。

李光耀與高長古避難的車仔館就坐落在惹蘭勿剎茂德路的75號。(聯合早報)

眼尖的蟻粉看到這裡,應該有注意到李光耀在稱呼高長古時,用了「園丁」而不是「人力車夫」的稱號。

李祥耀醫生解釋說,他大哥(李光耀)在回憶錄中以「園丁」來形容高長古,是因為高長古住在李家期間種了蕃薯、木薯、蔬菜等,收成補充、豐富了李家的糧食。

紅螞蟻倒是覺得,或許在李光耀心中,「園丁」這個稱呼,比「人力車夫」更像家庭的一分子,顯示了高長古在李光耀心中地位的不同。

從福建來新加坡當人力車夫,轉了一圈後改當三輪車夫

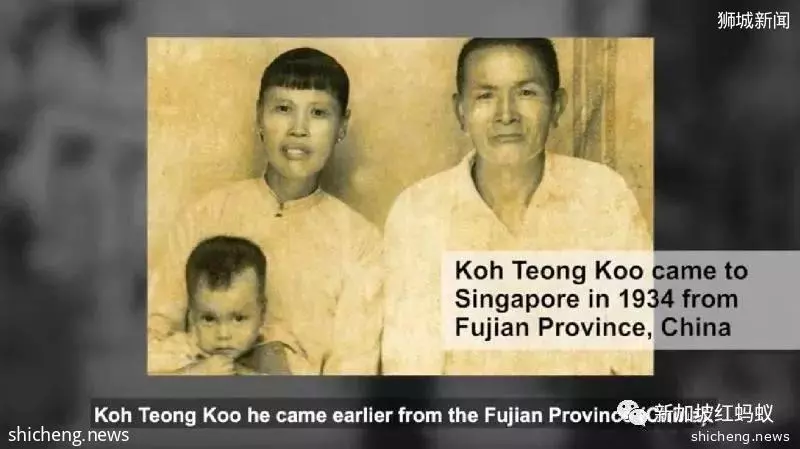

高長古1934年從福建省的福清縣只身前來新加坡工作,那年他31歲。

來到新加坡後,身強體健的高長古選擇拉人力車,不久後就被李光耀的母親蔡認娘聘來每天接送李光耀的三名弟妹上下學,並逐漸取得全家人的信任。

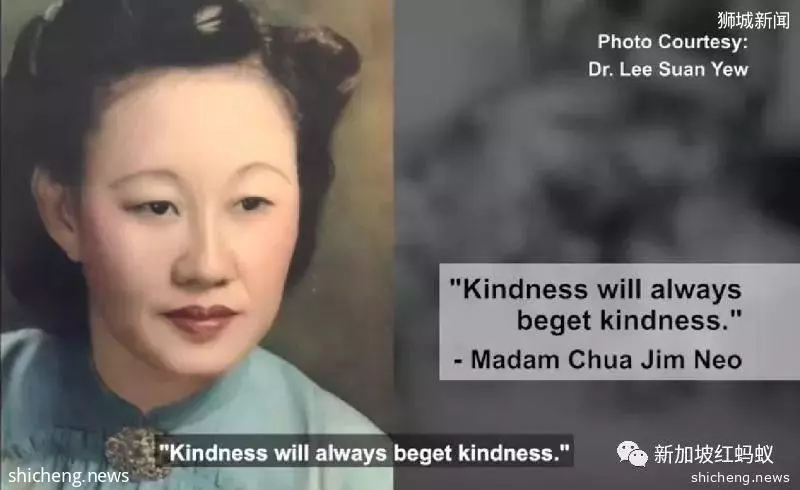

李光耀的母親蔡認娘。(李祥耀醫生提供)

李祥耀醫生在視頻中回憶道:

「我母親當時聘用高長古為人力車夫,拉我們去學校,放學後再接我們回家。他可以拉著人力車奔跑,真的很神奇,他是一個非常強壯的男子。而且他的心地非常善良,他知道我們肚子餓,因為吃完中飯到放學時已經過了很長時間,他就給我們每人四分之一分錢去買切片水果吃。那真的是發自內心的一份心意,他真的很善良,他就是那麼善良的一個人,真的很棒。」

高長古曾在1981年接受過國家檔案館的訪問,留下一段口述歷史,他說真正心善的是李光耀的母親蔡認娘,他善待李祥耀等,只是知恩圖報,回饋蔡認娘的恩情。

高長古說:

「對李光耀的兄弟和小妹,我也只是回報(他們母親的)一點善意而已。每天早上他們的母親都會準備麵包和咖啡給我,回家後晚餐就會準備白飯配牛肉和馬鈴薯給我吃。她就是這麼好的一個人,我一直堅信一定要回報她的善心。」

對高長古而言,蔡認娘還是他的「救命恩人」。

「我生病的時候住進醫院,醫藥費全部都是李光耀的母親出錢的。當時我一下子發熱,然後又發冷,病得很重,不知如何是好。如果不是他母親的幫忙,我在日據時期早就死掉了,今天哪裡還有我這個人?」

李祥耀醫生還記得,母親那時不僅幫高長古支付醫藥費,還親自下廚煮飯,讓他帶去醫院給高長古吃。

「高長古生病時,我母親煮了一些食物給他,讓我帶去竹腳醫院給他吃。他後來病好了,幸好痊癒了,他真的是一個很強壯的人。但是那個食物,他一直記得我們給他東西吃。能夠在生病時吃到我母親親自煮的食物,還讓我們帶給他吃,我相信他一直都將此牢記在心。」

這趟醫院之行,也改變了李祥耀醫生的一生。

「我在醫院時,看到那裡躺著很多病人,醫生們都在辛勤努力地工作,我當時心想,當一名醫生真好。所以後來我成了醫生,自己後來開了私人診所。 長古不時會過來我的診所跟我打招呼。有趣的是,我的診所員工不知何故,都知道他對我而言是很特別的一個人,他在我們的家庭里的確有一個很特別的位置。」

新加坡的第一批人力車是在1880年從上海運過來。當時的人力車夫主要來自福建福州和興化,他們穿長袖衣戴斗笠遮陽,赤腳在街上奔跑謀生。到了1947年,新加坡禁止人力車運行,人力車夫於是紛紛改行當三輪車夫。

據悉,蔡認娘生前曾多次協助高長古改變生計,例如幫他開雜貨店,助他申請學校食堂攤位等,但他最後還是選擇以踩三輪車為生。

借錢開雜貨店,又幫李家開闢菜園

李光耀1946前往英國留學前與父母和弟弟妹妹拍了全家福。前排左一是李光耀的父親李進坤和母親蔡認娘。後排右一是小弟李祥耀醫生。(李家檔案照)

在李祥耀醫生的回憶里,日本攻占新加坡前的一兩年,母親蔡認娘曾借錢給高長古,兩人合資在明古連街開了雜貨店,他還說,在日軍占領之前,母親讓人把雜貨店大半糧食藏到納福路28號住家,還讓高長古住進他們家。因為開雜貨店的緣故,在日軍占領新加坡的那段期間,他們家基本上不缺糧。

「他(高長古)當時有向我母親借錢資助他開一間雜貨店,我們一直有點擔心他是否能償還貸款。當戰爭來臨時,他必須關閉雜貨店,但是他將自己應得的那份糧食雜貨全部給了我們,當時真的非常有用處。所以我母親就告訴我們:沒什麼好擔心的,好心總會有好報。」

戰爭期間,為了擴充糧食,李光耀的父母曾經想過飼養一些雞鴨。李祥耀笑說:

「戰爭時,我的父母當時想,如果能養一些雞鴨,那該多好。高長古呢,就成了那個教我如何飼養雞鴨、如何種植木薯和馬鈴薯的人。他真的很心靈手巧,讓我讚嘆不已。這些農活都是我負責的。我(在家)身居要職,是一名部長——農業部長。」(大笑)

直到今天,李祥耀醫生還記得,健壯的高長古還曾為李家挖過一口井。後來,高長古買了些鐵絲網,在後院圈地養雞鴨。在日軍占領新加坡的那段艱苦歲月里,他們家依然有雞蛋鴨蛋吃。

受高長古啟蒙的李祥耀,從此便愛上了園藝。

「直至今日,我依然會在花園裡走動,然後澆澆水剪剪草。所以他(高長古)留下了很好的一套學問,讓我能夠享受種植植物蔬果以及其他農活。」

高長古回鄉娶妻生子後又返回新加坡

高長古後來回福清娶妻生子,但是馬上又回返新加坡工作。高長古43歲時,大兒子高命潮出世(今年72歲)。後來又相繼生下兩名兒子高命華(58歲)和高命雲(55歲)。

高長古與妻子和大兒子高命潮合照。(視頻截圖)

高命潮曾經接受過《聯合早報》的越洋電訪。他說,自己是在14歲那年才第一次見到父親。他記得,當別人指出高長古時,他跑過去抱住他,非常激動,第一印象是父親非常高大。那一次高長古帶了好些東西回鄉,有腳踏車、手錶、羊毛衣、筆記簿等。

高命潮還說,小時候父親按月寄100元新元給母親,當時兌換成人民幣約是42元7角,母親還得種地補貼家用。父親1960年和1963年回家省親,兩個弟弟也跟著出世。1970年,高長古曾寄錢給家人置屋,他們以8500元人民幣買下了一棟房子。