我家兩個娃都成功上岸GEP,關鍵是…………

姐姐生在中國,K1 時來新,2015 年考進 GEP,目前就讀 RJC。弟弟生在本地,去年考進 GEP。

最近,很多家長朋友都問我孩子報了什麼 Pre-school 的補習。其實,姐弟倆低年級和幼兒園都沒有過補習。姐姐 K1 剛來時因為完全沒有英文基礎,我給她報了一家知名的 Phonics 補習中心,但是發現她根本聽不懂。於是退了,親自操刀,三個月的時間使姐姐熟悉了 Phonics。後來英文也是靠經典繪本閱讀漸入佳境。姐弟倆的中英文進展快速主要是因為抓住了他們的敏感期。

學齡前的語言教育的關鍵是要抓住他的各個敏感期來順勢而為,事半功倍。對於語言來說,2 歲是語音敏感期,這個時候需要有大量的語言輸入,為將來他的語言輸入做好準備。6歲是書寫符號敏感期,這時要給孩子創造自在的書寫空間和材料,讓她盡情書寫,漢字識寫就不在話下了。

為什麼本地華文被認為非常難學:

本地的華族家庭常用語是英文的占到了 71%。英文因為經濟實用原因成為了大多數華族家庭的第一用語。英語氛圍濃厚,華文母語「淪落」為外語。這決定了本地華文教材要適用於大多數使用者,不能過於複雜。

「修讀《高級華文》和《華文》的學生,每兩年大約學 600 字左右,六年要學 1700 字到 1900 字。但學生實際能掌握的識字量並沒有這麼多……一些小學六年級的學生真正能掌握的識字量,可能不超過 900 個,這對小學生的識字量來說是太慢太少了。」(何子煌,《聯合早報》,16/5/20)

眾所周知,真正能夠流暢閱讀華文書籍需要三千漢字的識字量。因為孩子們漢字學習的速度太慢了、認字量太有限了,以致於根本無法進行有效的華文閱讀,也沒有養成華文閱讀的習慣。而他們的英文因為有學校的規律學習,隨著年紀的增長,正常地發展,到了十歲左右時,他們的英文閱讀水平和華文閱讀水平已經呈現極大的差距。比如他們可以讀英文語版的哈利波特和科普資料,可是華文閱讀除了課文之外,還停留在小學一二年級的水平,甚至更差。閱讀華文困難重重,即不認識字,不明白詞的意思,沒有足夠的文化背景進行理解等等。既無樂趣又充滿挫折感的經歷令他們自然對華文學習越來越排斥。

如何順應語言敏感期在聽說讀寫四方面快速提高華文:

有了很多過來人的前車之鑑,我非常重視姐弟的華文。本著先難後易,先華文再英文的順序,從聽說讀寫各方面來提高他們的華文水平。

聽

從姐弟半歲起,我就每天給他們讀半小時的睡前故事。大量繪本親子閱讀成為我和孩子之間的親情紐帶。我們都很享受這個過程。儘管有時口乾舌燥、眼皮打架,但是看到兩眼放光的孩子,就又幹勁十足了。

說

大量的華文輸入才能保證孩子的語言輸,孩子對世界的認知和大人是不同的,繪本正好提供了親子良好的溝通媒介。和孩子討論繪本故事,帶他們去各地遊玩都可以有大量說的機會。

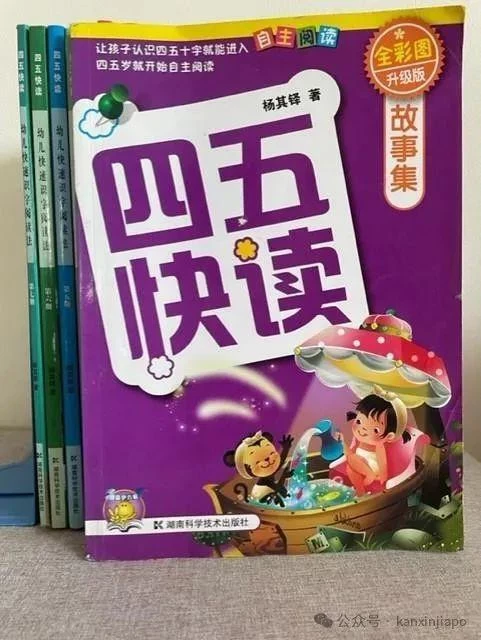

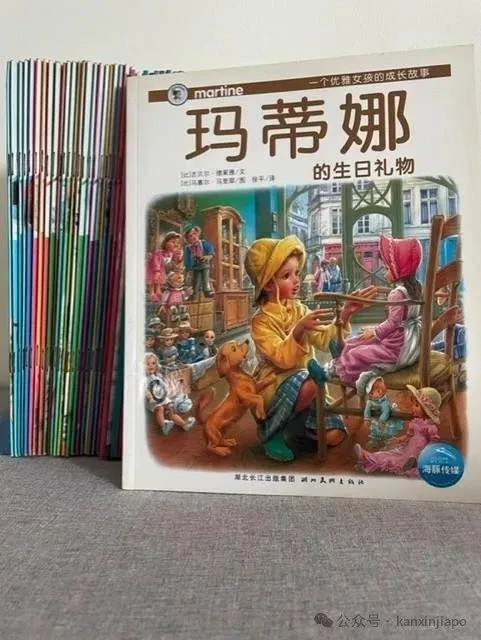

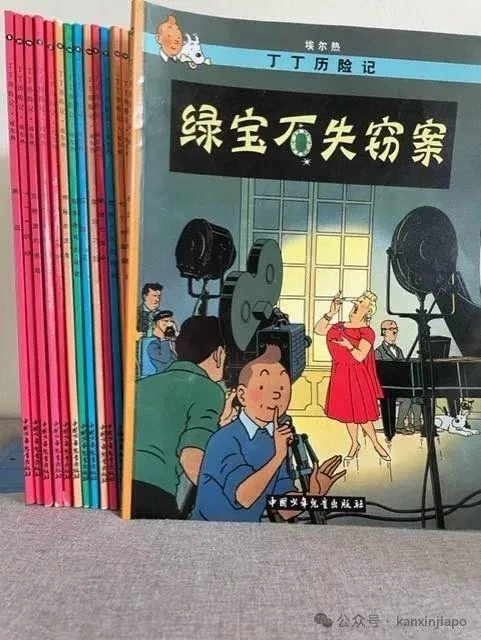

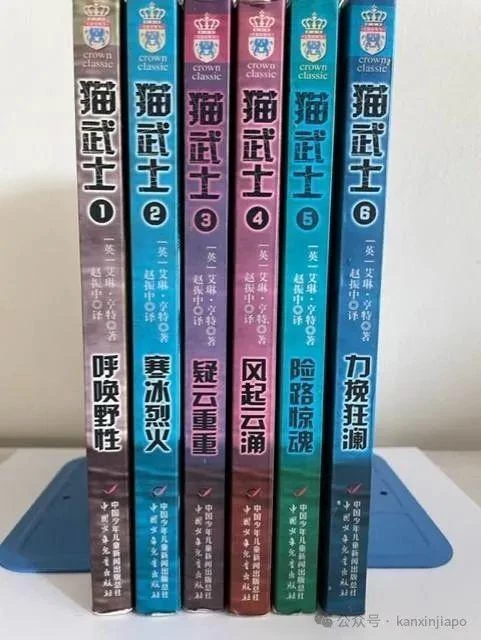

讀一歲以前給姐弟讀的都是撕不爛的布書。兩歲左右給他們讀小熊寶寶系列。三歲讀貝貝熊系列。四歲讀西遊記、水滸傳、三國演義的幼兒版。五歲他們都是用半年時間完成了《四五快讀》,認識了 700 字左右。六歲讀瑪蒂娜、丁丁歷險記。七歲開始上小學,弟弟用了整整兩年的晨讀時間「啃下了」貓武士。 在此之後,華文閱讀對弟弟就沒有障礙了,他可以隨心所欲地讀他喜歡的華文故事書了。當然,姐弟倆每周一次的圖書館時間少不了。他們都非常喜歡去圖書館找喜歡的書籍來讀。

寫

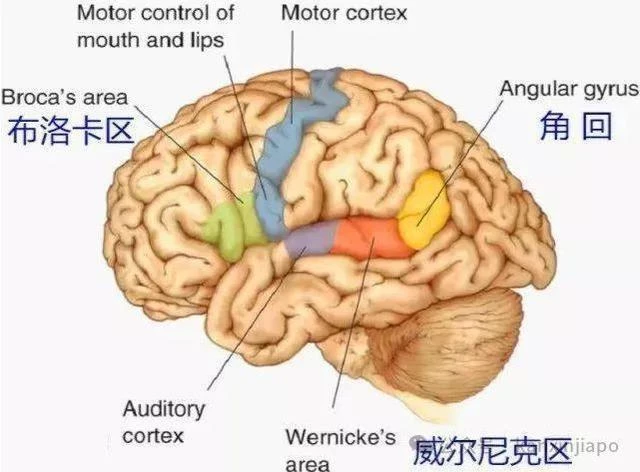

腦科專家利用功能核磁的顯像發現,華文的語言區更接近於大腦運動功能區:布洛卡區,而使用拼音文字(如英文)的人,常用的是威爾尼克語言區。由於華文語言功能區與運動區緊密相連,要想學好華文要多看、多說、多寫,靠「運動」來記憶;而學習英文則應注重營造一個語音環境,注重多做聽說的練習,因為英文的那一個語言功能區更靠近聽力區。(nature,2004 ,Biological abnormality of impaired reading is constrained by culture)

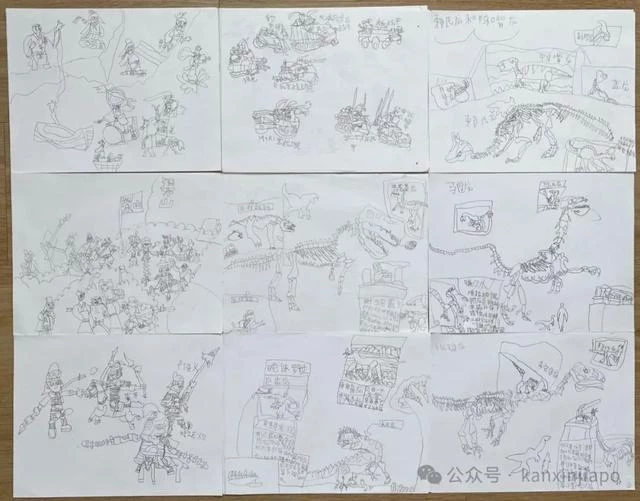

弟弟正好在 K2 時因為疫情有大把時間在家。同時他也進入了書寫符號敏感期,開始了廢寢忘食的海量「創作」,經常是一畫就一兩個小時。其實他當時都是照貓畫虎的畫字。他的識字敏感期大約持續了半年左右,畫遍了他喜歡的所有繪本而心滿意足。看著他專心致志的樣子我就覺得非常欣慰,因為教育的本質就是讓孩子找到熱愛,能夠專注而忘我地做他感興趣的事!在培養華文的過程中,專注力、洞察力、創造力也都會得到相應的提升。

6 歲左右孩子的家長可以在家裡多備一些白紙,牆上也最好貼上白板紙,以便於孩子「創作」。這時孩子還小,他的畫和字都非常稚拙,家長絕對不可以批評嘲笑,要用欣賞的眼光認真傾聽孩子講述他的字畫。這樣會打通他學習語言的所有環節,識字也會進展神速。

我曾經認真研究過人教版和蘇教版的語文教材。這些中國的語文教材教學方法主要是總結中心思想和字詞句訓練等。如果系統學下來當然能極大提高孩子華文能力。但是時間長,見效慢,絕大部分家長堅持不下來。我也不想照本宣科、低效地輔導孩子。而且孩子的書寫敏感期一般也只有半年到一年左右,畢竟我們的時間都很寶貴。於是我決定另起爐灶、去蕪存菁,總結了三千精華漢字。通過這些字在不同情境中的識寫練習,K2 時弟弟就基本認識了三千字,打好了堅實的華文基礎。

書寫敏感期的孩子通過集中大量識字,快速掌握好華文的好處: 一是具有了欣賞華文之審美意蘊的能力

弟弟因為已經有了大量識字的基礎,低年級開始背誦上百首古詩詞、論語和《大學》精選。華文不但具有文化傳承和身份認同的功能,而且能夠欣賞古典詩文才能真正體會到五千年文化的凝練、優雅、源遠流長的特點。這些對重視華語的家庭來講毋寧說是一筆寶貴的精神財富。「腹有詩書氣自華「,我希望孩子儒雅而又溫潤如玉。

二是節省了大量的時間

姐弟小學時開始有每周聽寫。他們只需要練不熟的漢字,每周都是考前一天只用十幾分鐘就搞定了,而且基本全對。我常聽朋友抱怨,孩子聽寫要折騰一周時間,弄得家裡雞飛狗跳,後來還是錯不少。按理說這些孩子智力肯定沒問題,但是逼他來學不熟悉的知識,抗拒是難免的。學習時的心情和情緒也同樣重要。

前些天,聯合早報上報導了幾位外交官的華文學習經驗。印度駐新加坡大使談到他成為外交官之後學習中文的經驗中提到「我覺得挑戰在於需要很多時間,每天要兩三個小時。一開始時,每天寫字,寫 400 次。難度不在語言,而是時間。」這位大使的學習毅力實在令人佩服。

但是,處於識字敏感期的六七歲孩子學習漢字只要寫幾遍就記住了,這比布洛卡腦區 12 歲關閉之後再學習華文的大人的確要快成百倍,能夠極大地節省時間。

三是能夠和父母有更深入的情感交流

孩子小時候,我和娃爸無論每天多忙都會用睡前半小時給孩子讀故事。最近,我發現如果坐車累了,弟弟經常也會把他看的英文故事書如 Heros of Olympus 或者電影Transformer 等用華文講給我們聽,給我們解悶,而且他講得繪聲繪色,非常投入。小時是我們給孩子講故事,孩子大了懂得回饋了,心裡很是感動!

回想十多年前,姐姐K1 時剛來新加坡。完全不懂英文的她每天上幼兒園都要哭鼻子,現在已經長成了自信能幹的大姐姐。弟弟兩歲還不會說話,我們跑遍了醫院來尋求原因。現在的他卻經常給疲憊的老爸老媽講故事提神。想到這些不禁百感交集!

陪伴孩子的過程也是我們為人父母的自我完善、自我成長、自我療愈的過程。培養孩子紮實的的華語能力,是父母與子女一輩子有流暢的情感溝通的關鍵,也是作為父母的我們能夠送給他們瀟灑走世界的最好禮物。

教育不可逆,時光不復回

Amy丨作者

CH丨編審

Amy丨圖源